作为一个独具特色且相对独立的地理与文化单元,明代的卫所成为中央王朝有效控制边疆民族地区的重要军事依托。存在了近三百年的澜沧卫是明政府在滇西北设置的一个重要卫所,对维护滇西北交通线以及统摄明代金沙江中上游的土司地界、控扼滇西北发挥了十分重要的作用。然而,学术界对这样一个地处交通要道且自然地理及族群关系较为复杂的卫所缺乏足够的重视。因此,本文以明初北胜州的战略地位以及滇西北的地缘政治关系格局为切入点,探讨澜沧卫在地方社会与明王朝国家关系中扮演的重要角色以及对明代滇西北族群关系产生的深刻影响。

一、明初北胜州的战略地位与滇西北土司势力

维护边疆稳定从来都是历代封建王朝的治国要务。地处中国西南边陲的云南,自古以来就是连接川藏黔以及中原通往缅甸、印度等国家的重要通道,因此,秦汉以来的历代封建王朝都十分重视对云南交通线的开拓与经营。朱元璋建立明朝后,云南由于地处边疆、土司众多、族群关系复杂等原因,使其在明王朝国家治理体系中的战略地位更加凸显,故明王朝除了在云南设置大量的卫所外,还因袭元制,设置驿传。譬如,洪武二十年(1387年),明政府“自永宁至大理每六十里设一堡,置军屯田,兼令往来递送,以代驿传”【《明太祖实录》卷一百八十七,洪武二十年十二月丁巳条。】。此外,明朝还在云南交通干线上增置军堡,与驿站一起担负驿传任务,以此加强对云南的统治。

(一)北胜州在明代滇川交通线上的战略地位

据史料记载,位于滇西北金沙江中上游的永胜县旧为施蛮之地,唐贞元中,南诏异牟寻始开其地,名北方赕,徙弥河白蛮及罗落、麽些诸蛮,以实其地,号成偈赕,又改名善巨郡【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,1974,页8106。】;北宋庆历八年(1048年),大理国段氏改名成纪镇,以高大惠治此郡。【(清)刘慥纂:乾隆《永北府志》卷三。】元初,内附。元朝至元十五年(1278年)置施州,十七年(1280年)改北胜州,二十四年(1287年)升为北胜府,隶丽江路军民宣抚司;明洪武十五年(1382年)三月属布政司,寻降为州,属鹤庆府【《明史》卷四六《志·地理七》,1974,页1187。】;明洪武十七年(1384年)置北胜州流官知州,形成了土流并治的格局;洪武二十八年(1395年)设澜沧卫,次年改为澜沧卫军民指挥使司;正统六年(1441年),升北胜为直隶州;清康熙三十一年(1692年)升为北胜府,乾隆三十二年(1767年)降为永北直隶厅;民国二年(1913年)降为永北县,民国二十二年(1933年)更名为永胜县并沿用至今。明代北胜州位置图地理图分别如图1、图2所示。

明代的北胜州地处滇川交界要塞,“界滇跨蜀,在大理东北,接壤喇嘛、吐蕃,内联丽江、鹤庆;地形险要,风气高寒”【乾隆《永北府志》卷四】。地势东北高,西南低,东西两山之间分布着三川、程海、期纳、涛源、片角等坝子,金沙江自北向南再向东流出县境,旧志称“一江环绕,三关内固”【景泰《云南图经志书》卷四“形胜”条记载,距(北胜)州四面之远,有金沙江绕之,其进而在西、南、北者,则有三关固之,虽外夷逼境,不敢越界,而无盗贼之虞。】。此地先秦时期便是甘青高原氐羌各游牧民族南来北往的大通道和大走廊,唐以后成为川藏茶马古道的交通要冲,北可经丽江进藏,东可入川到达成都,南可直达楚雄、昆明,西可经大理、保山至缅甸、印度。到了明初,北胜州“隶辖甚遥,烟火连村,雄关四绕”,不仅成为滇川藏茶马古道干线的一个重要通道,更因“北控吐蕃,有扼要拊背之势”以及“南连宾邓,北拒番彝。作大理之藩篱,引控诸土司”而成为“滇省之藩篱,边疆之要隘”【乾隆《永北府志》卷一】。它自古以来就是滇川交通线上的重要战略要塞。

(二)明初滇西北地区的土司势力

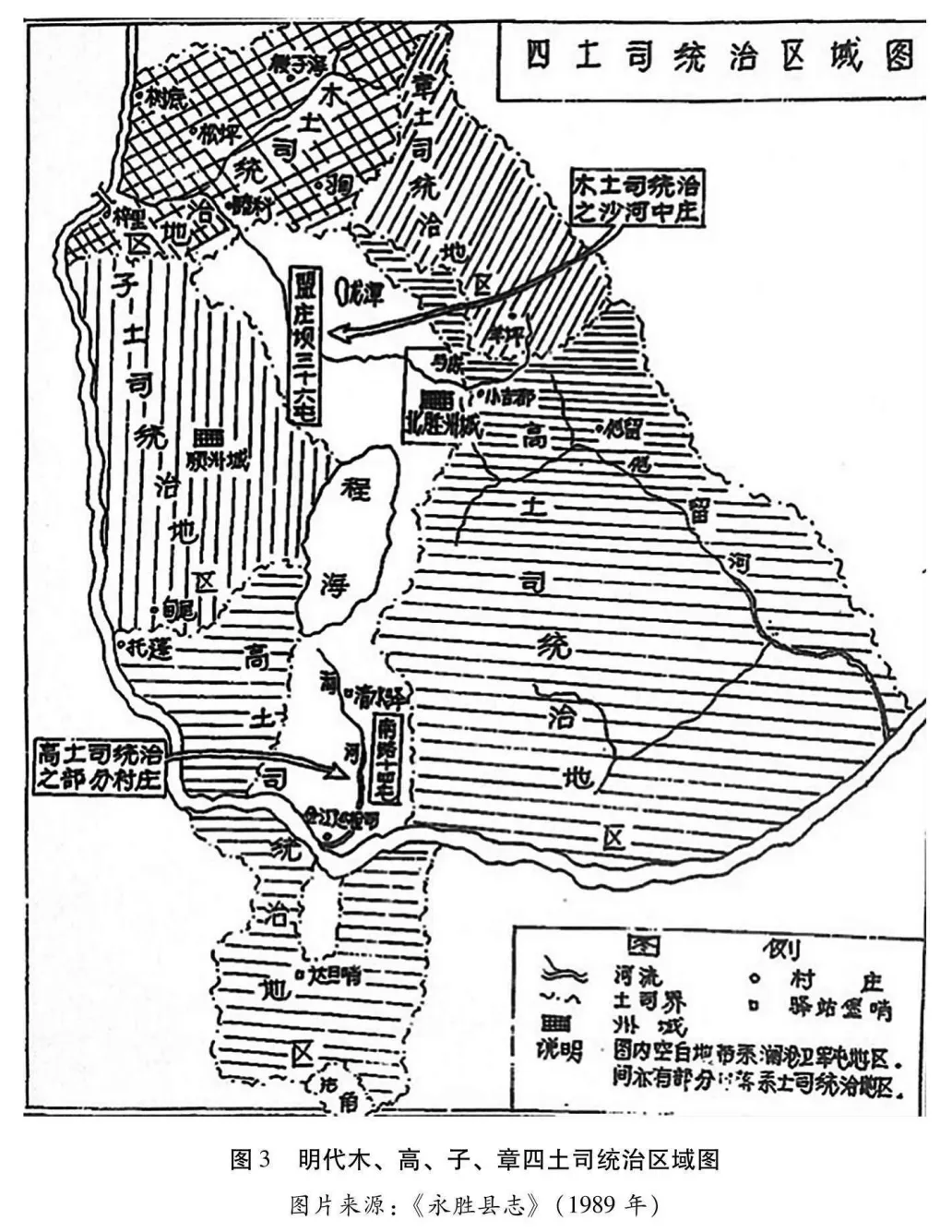

元末明初,滇西北地区分布着众多的土酋。仅在明朝的北胜州、丽江府、永宁州、蒗蕖州以及顺州境内,就有高、木、章、阿、子等土司势力。明代木、高、子、章四土司统治区域图如图3所示。北胜州土知州高氏为大理国主高昇泰之后,“蒙氏终,段氏时,高智升使其孙高大惠镇此郡。后隶大理”【《元史》卷六一《志·地理四》,1976,页1464。】;元宪宗三年,高俊内附。从洪武二十二年(1389年)高策“以军功授土知州”开始,到明崇祯三年(1630年)高世昌“袭受北胜州四品土知府同知”,北胜州高氏土司仅在明代就传世11代。所管辖地方疆界四至为:东至马喇长官司三百里,与四川交界;南至铁索箐二百七十里,与宾川州交界;西至所属革早郎七十里,与子土司交界;北至老鸦箐五里,与章土司交界【乾隆《永北府志》卷二十五】。

丽江的木氏土司是明代滇西北地区势力和影响最大的土司,明初丽江府领有兰州、通安、巨津、宝山四州和临西一县,曾与景东陶氏、元江那氏一起被誉为明代云南三大土司。洪武十五年(1382年)春,傅友德率大军攻克大理后,前元丽江宣抚司副使阿甲阿得率众归附,被朱元璋认为“率众先归,为夷风望,足见滤诚”【《皇明恩纶录》,隆武二年重刻本,云南省图书馆藏本。】,赐以木姓。洪武十六年(1383年),置丽江府,劄付木德为丽江府知府。故“木氏之功最著,官亦最显”【(清)王崧:道光《云南志钞》,昆明:云南省社会科学院文献研究室,1995,页332。】。有明一代,丽江木氏土司承袭了14代。所管辖地方疆界四至为:东界澜沧卫属蒗蕖州一百八十里,以金沙江为界;南界鹤庆军民府七十里;西界西番澜沧江二百里;北界永宁府革甸长官司三百二十里;东北至永宁府二百七十里;东南至澜沧卫军民指挥使司二百里;西南到剑川一百三十里;西北到西番界三百五十里。明代所辖通安州、宝山州、巨津州均在此范围内。【丽江地区地方志编纂委员会编纂:《丽江地区志》(上卷),昆明:云南民族出版社,2000,页761-764。】到了明末,木氏土司凭借其武力不断扩张其势力范围,东北面已达雅砻江流域,西部到今缅甸恩梅开江一带,控制着连通滇、川、藏的交通要道。

永宁土知府阿氏,其先祖卜都各吉,元朝时为永宁州土官,明洪武十四年(1381年)率管辖的永宁州部民归顺,授永宁州知州,属鹤庆府,二十九年(1396年)改属澜沧卫。永乐三年(1405年)十二月,其子各吉八合率种人赴京朝见,命袭父职。到万历四十二年(1614年)阿铨袭知府职,永宁阿氏在明代承袭土司职位13代。所管辖地方疆界四至为:东至盐源县左所土千广六十里,与四川交界;南至卡洗坡一百七十里,与蒗蕖土司交界;北至卜脚八十里,与丽江府以江为界;北至古蕃三百里,与西域为界。

北胜州土州同章氏,其先章吉帖木儿,元末为北胜土知府。明洪武十五年(1382年),西平侯沐英克服大理,吉帖木儿率所部归附。后沐英令吉帖木儿的儿子观音奴参加征讨三营、普彦等处的反叛武装,因其士兵逃伍,被降为州同,与高氏土司翼居州治。北胜章氏在明代承袭土司职位14代。所管辖地方疆界四至为:东至四川长官司界三百里,南至高土司界十五里,西至龙潭汉民界十里,北至蒗蕖站河界一百二十里。

顺州土州同子氏,其先世居牛赕,为诸蛮长。元初,子日内附,置顺州,授子日土知州职。洪武十五年(1382年)明军平定云南,子舆率土人归附。十七年(1384年)设流官知州,子舆承袭顺州土同知。顺州子氏在明代承袭土司职位11代。所管辖地方疆界四至为:东至坝箐河四十里,接壤本府高土司地界;南至麦地坡四十里,接壤鹤庆府高土司地界;西至井里六十里,接壤丽江府木土司地界;北至白水哨五十里,接壤丽江府木土司地界。

蒗蕖州土舍阿氏,其先阿的,居罗共赕,世为夷酋。元至元九年(1272年),阿的内附,置为蒗蕖州,明洪武中投诚,仍授土知州职。阿的死后,他的儿子阿吉于洪武十九年(1386年)袭任知州。【乾隆《永北府志》卷二十五】蒗蕖州阿氏在明代承袭土司职位11代。所管辖地方疆界四至为:南至格纳思一百里,四川中所界;南至站河一百二十里,章土司界;西至金行一百八十里,丽江府界,北至卡西坡一百二十里,永宁土府界。

明初滇西北地区还有丽江军民府所属通安州土州同高赐、巨津州土知州阿奴聪以及鹤庆府土知府高仲等土司势力。在特殊的自然地理环境和复杂的族群关系脉络中,滇西北土司之间通过联姻的方式构建了一个庞大的关系网络和利益联盟。据《诰封高氏木宜人墓志铭》记载,明弘治至正德年间,北胜州高氏土司与丽江木氏土司、永宁阿氏土司、北胜州章氏土司以及顺州子氏土司之间长期保持着联姻关系【转引自《诰封高氏木宜人墓志铭》,现存丽江市永胜县城东郊壶山西麓灵源箐景区。】。洪武、宣德年间,顺州土知州子清正妻高观音铭,系鹤庆土知府高氏女【《丽江地区志》(上卷)页752-753。】。另据《木氏宦谱》记载,弘治年间,丽江土司木定之妻为北胜高氏延寿妙香,他的女儿分别与永宁阿绰、北胜高飞和章宏通婚。木高次妹嫁给高德,木东娶北胜高氏之女高娴为妻。总之,滇西北各土司之间以

婚姻为纽带结成了盘根错节的政治联盟,不仅成为巩固土司统治地位和扩张势力范围的重要手段,而且以不同的方式与明王朝政府发生着持续而复杂的博弈与互动。

二、土酋反叛、铁索箐山区动乱与澜沧卫

明朝设置卫所始于1364年,随着对全国的统一,明朝卫所的数量不断增加,卫所制度也不断完善。《明史·兵志》云:“天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫”【《明史》卷九十《志·兵二》,页2193。】,于是“自京师达于郡县,皆立卫所”【《明史》卷八十九《志·兵一》,页2175。】。明朝卫所内统于五军都督府,外受都指挥使司管辖,寓兵于农与家属同守成为卫所的两大主要特征。洪武七年(1374年)申定卫所之制:“内外卫所,凡一卫统十千户,一千户统十百户,百户领总旗二,总旗领小旗五,小旗领军十。至是更定其制,每卫设前、后、中、左、右五千户所,大率以五千六百人为一卫,一千一百二十人为一千户所,一百一十二人为一百户所,每百户所设总旗二人,小旗十人”【《明史》卷七十六《志·职官五》,页1874-1875。】。可以说,卫所制是明代在总结前代边疆行政管理制度与兵制的基础上产生的,是军事制度与地方行政管理制度在地理上结合的产物,【郭红:《别具特色的地理单元的体现——明清卫所方志》,《中国地方志》,2003年第2期。】对维护明王朝的边疆稳定和国家长治久安起到了积极的作用。

为统一云南,朱元璋于洪武十四年(1381年)九月命傅友德、蓝玉、沐英等率30万大军征讨云南,次年二月平定云南后开始设置卫所,派军队长期戍守。据统计,到明代中期云南的卫所已遍布滇中、滇南、滇西和滇东的广大区域,云南都司领有20卫、3御、17个直隶千户所,共有131个千户所建制,其中仅在今天的丽江、大理、保山等滇西北地区就设置了67个千户所【陆韧:《明代云南汉族移民定居区的分布与拓展》,《中国历史地理论丛》,2006年第3期。】。明中央政府派遣数以万计的军士屯守各个卫所,成为控制云南交通线的重要军事力量。

(一)明初滇西北地区的土酋反叛

如前所述,一方面明初滇西北分布着势力不等的众多土司,但各土司势力之间长期处于各自为政、互不统摄的局面。另一方面,虽然明朝在洪武十五年(1382年)就已经平定了云南,但因“其地险而远,其民富而狠”【《明太祖实录》卷一百四十二,洪武十五年二月丙寅条。】,加之各地土酋新附,“夷性顽犷,诡诈多端,阻山扼险”【《明太祖实录》卷一百四十三,洪武十二年闰二月戊戌条。】,滇西北地区土酋以及地方少数民族反叛的事件时有发生,明朝难以真正实现对该地区的有效统治,给明朝的边疆稳固造成较大威胁。比如,洪武十五年(1382年)和十六年(1383年)八月,大理佛光寨土酋高大惠两次反叛【(明)李元阳纂:嘉靖《大理府志》卷一。】。洪武十七年(1384年)十二月,丽江宝山州土官以及四川松潘一带的少数民族发生叛乱。《明实录》记载:“四川都指挥使司言,松潘安抚司所辖八积簇、老虎等寨蛮人作乱,已发兵击破之,获其马一百二十,犏牛三百,牦牛五百九十。”【《明太祖实录》卷一百六十九,洪武十七年十二月庚申条。】洪武十八年(1385年)丽江宝山州土官刺密如吉复叛;洪武十九年(1386年)十二月,丽江“巨津州土酋阿奴聪叛,袭劫石门关。千户浦泉战死”,后被吉安侯陆仲“率指挥李荣、郑祥讨之,贼战败,遁入山谷,捕获诛之”【《明太祖实录》卷一百七十九,洪武十九年十二月戊申条。】;洪武二十年(1387年)十月,“剑川州土酋杨奴叛,大理卫指挥郑祥率兵讨之,斩其党八十余人,杨奴遁走”【《明太祖实录》卷一百八十六,洪武十七年二十年冬十月壬子条。】。不久,杨奴再次反叛,后被郑祥率兵斩杀,最终平息了叛乱。

面对滇西北地区土司势力众多、叛乱不断的严峻形势,云南左布政使张紞在洪武二十四年(1391年)八月就上奏朝廷说:“永宁、浪渠……等州蛮民顽恶,不遵政教,宜置兵戍守以控制之。”【《明太祖实录》卷二百十一,洪武二十四年八月己未条。】然而,明政府没有采纳张紞的建议,未及时在滇西北地区设置卫所,滇西北地区土酋叛乱的事件仍然不断发生。比如,洪武二十五年(1392年)九月,西番酋长卜八如甲与拓榆水寨头目刺塔等叛乱,从永宁攻至蒗蕖。洪武二十六年(1393年)十二月,永宁麽些洞土酋贾哈喇叛乱,二十七年(1394年)春正月,“云南摩些洞蛮寇建昌打冲河西守堡”【《明太祖实录》卷二百三十一,洪武二十七年春正月辛亥条。】。直到洪武三十一年(1398年),中军都督府都督佥事“徐凯等平卜木瓦寨,执贾哈喇,送京师,诛之”【《明史》卷三百十一《列传·四川土司一》,页8019。】,才平息了此次叛乱。洪武二十九年(1396年),永宁又发生少数民族反叛,“十二月,土贼卜百如加劫杀军民”【《明史》卷三百十三《列传·云南土司一》,页8078。】。明军进入云南后,滇西北地区不断发生的土酋反叛以及由此导致的边疆危机,使明朝逐渐认识到,“云南诸夷离处,地险人顽,守者非恩威并行不可得而长久”【《明太祖实录》卷二百一十五,洪武二十五年春正月辛亥条。】,要彻底打破滇西北地区土司割据的局面,维护边疆稳定,必须要设置卫所,派兵长期驻守。

(二)铁索箐山区动乱

明初以来的滇西北地区,除了坝区土司的叛乱不断以外,在坝子周围的山区同样也聚集了许多与明朝中央对抗的土著部落。其中最具代表性的例子,即为以铁索箐中心的抵抗力量的形成,其延续的时间几乎与明朝相始终。【马健雄:《明代的赵州与铁索箐:滇西以“坝子”为中心的地理环境与族群建构》,载赵敏主编《大理民族文化研究论丛》第六辑,北京:民族出版社,2017,页234。】从地理空间来看,铁索箐是一个较大山区范围的总称,主要指金沙江南岸一泡江(今云南大姚县西渔泡江)河谷及其支脉,即大理宾川、赵州、北胜州和姚州之间的广大区域,南北绵延约二百公里,汇集了“力些”(傈僳)等长期与官府对抗的土著族群及其他反叛武装,控制着四川经姚州通往大理、腾冲的通道。《明史》云:“……所属大姚县,有铁索箐者,本倮种。依山险,以剽掠为业,旁郡皆受其害。弘治间,稍有归命者,分隶于姚安、姚州。嘉靖中,乃专属姚安”【《明史》卷314,《列传·云南土司二》,页8092。】。到嘉靖末年,其势力扩大到北至四川的会川,西至云南县,南至元谋,西北到北胜州,“广袤四百余里”的山乡范围。【连瑞枝:《土酋、盗匪与编民——以云南山乡夷民为核心的讨论》,《历史人类学学刊》第十三卷第一期(2015),页38。】从时间跨度来看,铁索箐、赤石崖一带的反叛武装力量与明王朝对抗的时间长达二百年之久,顾祖禹《读史方舆纪要》记载:“(铁索箐)在县西北,逶迤千里,山河水限,溪径深险,夷人每聚于此,恃险出没,剽掠几百余年。”【顾祖禹:《读史方舆纪要》卷116,《云南四》“姚安军民府·铁索箐”条,转引自方国瑜主编《云南史料丛刊》第五卷,昆明:云南大学出版社,2011,页762。】不仅影响着滇川交通线的通畅,而且对明王朝的西南边疆安全带来了严重的威胁。

弘治、嘉靖间,以铁索箐、赤石崖为中心山区反抗武装的势力范围逐渐扩大,他们起初主要是抢劫过往客商,切断交通线,围攻周围坝区城镇。“铁索箐、赤石崖……地属宾川州,而蒙化、姚安、楚雄诸郡咸被其害。始而劫掠商贾,中而焚虏村屯,既而族党日众。所过杀人无厌,孔道之上,横行自恣。”【(明)李元阳:《洱海兵备道铁索箐军营厅壁记》,雍正《宾川州志》卷十二“艺文”。】之后,以铁索箐为中心的山区聚集了数量众多的土著武装群体,威胁着周围居民、过往商旅和明朝官府。“……宾川诸箐之盗,滇西半省被其患,商旅恐旅途,农民怨于野。扶老携幼,负釜而避匿者,相属于村墟一岁之中。”【(明)李元阳:《宾川平盗记》,雍正《宾川州志》卷十二“艺文”,页77。】为此,从嘉靖元年(1522年)至万历元年(1573年)的数十年间,朝廷曾多次派军队围攻铁索箐的抵抗武装,但由于箐中山深林密,以及能调动的卫所军队数量有限,而铁索箐则集中了几十个部落,装备有长枪和其他精锐武器,明军的数次进攻均以失败告终。【马健雄:《明代的赵州与铁索箐:滇西以“坝子”为中心的地理环境与族群建构》,载赵敏主编《大理民族文化研究论丛》第六辑,页247。】地方学者李元阳曾记述说:“姚安之铁索箐,宾川之赤石崖,其间夷贼部落二十余处。长枪劲弩,流劫村屯,二百年来为盗益炽。杀人孔道之上,不避旌麾;烧虏士庶之家,破临城郭。”【(明)李元阳:《守备陈君善职序》,雍正《宾川州志》卷十二“艺文”。】铁索箐的反抗武装已经从最初的“劫掠商贾”和“焚虏村屯”逐渐变为与明王朝的政治对抗。

为了有效控制坝区的土司势力和彻底清除铁索箐山区的反抗武装力量,明王朝一方面先后设置大理卫(1383年)、洱海卫(1386年)和大罗卫(1494年),在赵州、宾川、姚州等地布防,派重兵驻守;另一方面调集各地卫所官军和地方土军力量,加紧对铁索箐、赤石崖等山区反抗武装的封锁合围。经过长达二百多年的持续战争,直到万历元年(1573年),邹应龙奉命率大军兵临铁索箐,终于彻底摧毁了铁索箐一带的政治势力和反抗武装。“万历初,铁索箐力些夷叛,抚臣邹应龙讨之,七十二村悉平,因置戍守此,四境乃安。”【顾祖禹:《读史方舆纪要》卷116,《云南四》“姚安军民府·铁索箐”条,转引自方国瑜主编《云南史料丛刊》第五卷,页762。】然而在这一拉锯式的争斗中,明朝政府也付出了惨重的代价。

(三)澜沧卫的设置与裁撤

顾炎武曾指出,云南要害之处有三:“东南八百,老挝、交趾诸夷,以元江、临安为锁钥;西南缅甸诸夷,以腾越、永昌、顺宁为咽喉;西北吐蕃,以丽江、永宁、北胜为扼塞”【(清)顾炎武:《天下郡国利病书》(下),上海:上海古籍出版社:《续修四库全书·史部·地理类》,页457。】。明朝平定云南之后的很长一段时期内,除在大理、鹤庆等地有卫所守军外【据史料记载,洪武十五年(1382)三月,置大理卫指挥使司。见《明太祖实录》卷一百四十三;洪武二十一年(1388)设鹤庆御,隶大理卫,领二所。汉军世袭指挥一员。见(清)佟镇纂:康熙《鹤庆府志》卷十四;洪武二十四年(1391)置鹤庆卫,洪武三十年(1397)改鹤庆府为鹤庆军民府。见《明史》卷三一四,“云南土司二”。】,从滇西北的宾川【据雍正《宾川州志》记载,宾川自明弘治七年(1494)置州设大罗卫,筑大罗卫城。清康熙二十六年(1687)撤卫归州。见(清)周钺纂修:雍正《宾川州志》卷三。】、北胜、蒗蕖、永宁一直到丽江府等交通沿线都没有设置卫所,明政府在这一带的军事力量相对薄弱。而与滇西北接壤的川西地区曾经是忽必烈进入云南的重要通道,朱元璋统一云南后还有大量蒙古军在该区域活动。例如洪武二十五年(1392年),建昌卫指挥使蒙古人月鲁帖木儿叛乱,波及今四川凉山州及其周边广大地区。加之“云南诸夷叛服不常”【《明太祖实录》卷一百四十二,洪武十五年二月丙寅条。】,滇西北与四川交界地方也经常发生叛乱,如果没有卫所和政府守军,容易给蒙古军队带来可乘之机,从而严重威胁到明朝对西南地区的统治。因此,在滇西北地区设置卫所,不仅有利于明政府保证滇西北交通线的畅通,而且可以监控滇西北地区的土司势力及铁索箐反叛武装,从而维护边疆稳定。

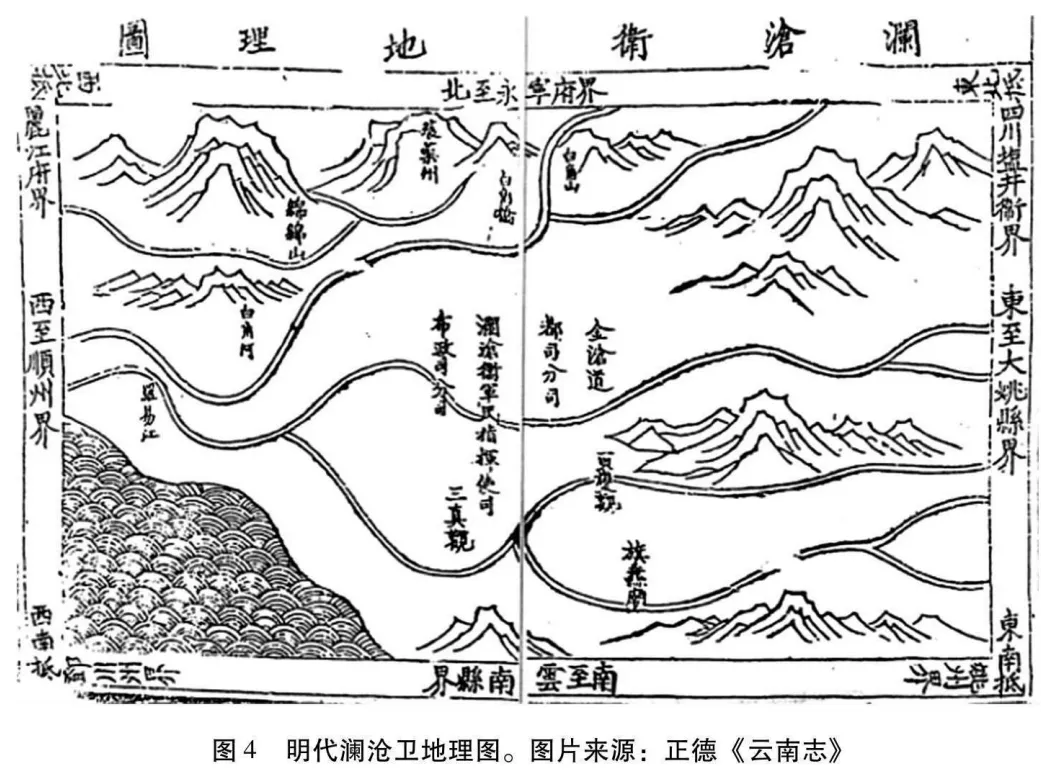

洪武二十八年(1395年)九月,明政府“调云南中卫于北胜州,置澜沧卫”【《明太祖实录》卷二百四十一,洪武二十八年九月壬子条。】,次年(1396年)改为军政合一的澜沧卫军民指挥使司。指挥使王佐在北胜州城南修筑澜沧卫城,“周围五里三分,高一丈六尺,城脚厚五尺,垛口厚一尺八分,环以水壕,四门各建城楼一座”【乾隆《永北府志》卷七】。政府驻军除修建澜沧卫城外,还在北胜州交通沿线设了许多驿、堡、哨、铺。例如,洪武二十九年(1396年)设驿站二,即卫城南门外的澜沧驿以及卫城南六十里河怯乡的清水驿。之后,在郡南一百余里处的金江渡口设金沙江堡,成为滇西北通往内地的古渡要津之一。建哨戍三,即弘治八年(1495年)在南山关下离州四十里处建黄草哨,成化二十三年(1487年)在州南一百五十里的答旦村建答旦哨,弘治十四年(1501)在城东观音箐去州五里处建李子园哨;设铺舍五,即州前的总铺,州南一十五里的观澜铺,清水驿的海口铺,金沙江边的罗门铺以及答旦村二十里片角川的片角铺。【乾隆《永北府志》卷一】明代澜沧20卫地理图如图4所示。总之,澜沧工在主要交通干线设置的驿站、哨戍和铺、堡,不仅保障了交通线的政治、军事及朝贡、商旅的畅通与安全,而且对明王朝加强滇西北地区的统治起到了重要作用。

值得注意的是,明朝洪武年间在云南共设置了20卫和6个守御千户所,20卫中有17个是普通卫所,唯澜沧卫与金齿卫、腾冲卫为军民指挥使司,可见当时的北胜州在明王朝西南边疆地区的重要战略地位。故旧志云:“(云南)西有澜沧卫,联属永宁、丽江以控土番,南有金齿、腾冲以持诸甸,东有沅江、临安以扼交趾,北有曲靖以临乌蛮,各先得其所处”【(明)王士性撰,吕景琳点校:《广志绎》卷五,北京:中华书局,1981,页128。】。澜沧卫的设置,不仅加强了明朝在滇西北地区的军事防御体系,而且与洪武十五年(1386年)设置的大理卫指挥使司、洪武二十四年(1391年)设置的鹤庆卫遥相呼应,互为犄角,对牵制滇西北地区的土司力量和控扼滇川交通线发挥了重要作用。

澜沧卫军民指挥使司建置之初的权力较大,除管辖本部卫军外,还“领北胜、浪渠、永宁三州”。【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,页8110。】其管辖范围“东至姚安军民府姚州大姚县四百里,南至大理府赵州云南县三百三十里,西至鹤庆军民府顺州六十里,北至永宁府三百六十里,东北到四川行都司盐井卫四百里,东南到姚州三百三十里,西南到邓川州五百里,西北到丽江军民府一百五十里”。【景泰《云南图经志书》卷四“澜沧卫军民指挥使司”条。】明永乐四年(1406年)和正统七年(1442年),永宁州和北胜州先后脱离澜沧卫的管辖,澜沧卫从此仅辖蒗蕖一州;弘治九年(1496年)“徙治澜沧卫城。寻罢军民司,止为卫”【《明史》卷四六《志·地理七》,页1187。】,澜沧卫军民指挥使司改为澜沧卫;康熙二十六年(1687年),清政府正式裁撤澜沧卫,澜沧卫在永胜历史上延续了近三百年。

三、澜沧卫与明王朝及边疆社会互动

从明朝平定云南及各土司归附明朝开始,滇西北地区的土司逐渐参与到明王朝构建滇西北政治秩序的运动之中,并以不同的方式与澜沧卫和明中央政府发生着持续而复杂的互动关系。为了确保滇西北地区的稳定,建构云南边疆新秩序,维持明政府与地方的良好互动关系至关重要。因此,一方面,明中央政府要通过澜沧卫来统摄滇西北地区的土司势力,控扼铁索箐的反叛武装,处理滇西北边疆地区错综复杂的族群关系;另一方面,地方土司为了不断巩固自己的地位和维护自身利益,也必须要通过澜沧卫来妥善处理好与中央王朝的关系。可以说,作为来自他乡的人口众多的军事移民组成的军事集团,澜沧卫与明王朝及其边疆社会在多个层面都发生着持续的互动与联系。

(一)朝贡与纳赋

朝贡与纳赋既是土司对明政府的义务,也成为维持土司与明王朝政府良好君臣关系的重要手段。按照惯例,土司的职位可以世袭,但承袭官职需要获得朝廷的批准,“袭替必奉朝命,虽在万里外,皆赴阙受职”【《明史》卷三百十《列传·土司》,页7982。】。虽然明朝对土司朝贡的时间、人数及贡物有着严格的规定,但滇西北的各土司除遵从“三年一贡”的规定外,还常常借进京受封之机,带大量贵重物品或地方特产朝贡,希望得到朝廷更多的政治特权或恩惠。而明中央王朝也通过赐予诰敕、旌表赏赐等方式,笼络和控制各地土司,从而使土司更加效忠朝廷。北胜州的高氏、章氏,顺州的子氏、蒗蕖州的阿氏等土司曾多次进京朝贡。例如,“宣德四年(1429年),土判官高琳子瑛来贡方物,请袭父职。十年(1435年),土知府高瑛来朝贡,赐钞币”【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,

页8107。】。洪武十八年(1385年),北胜州同章观音奴赴京朝觐,钦奉诰命一道。宣德元年(1426年),顺州和蒗蕖州土官先后进京朝贡,夏四月,“顺州土官同知子清妻观音铭来朝贡马”【《明宣宗实录》卷十六,宣德元年夏四月戊寅条。】,冬十月,“蒗蕖州土官知州阿各,遣把事侯悦鲁贡马及方物”【《明宣宗实录》卷十,宣德元年冬十月丙寅条。】。自木得归附明朝并被授予世袭土官以后,丽江历代土司多次亲自赴京朝贡,洪武“十六年,蛮长木德来朝贡马,以木德为知府”【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,页8098。】;永乐九年(1411年)九月,“木初等遣人贡马,赐之钞币”【《明太宗实录》卷一百一十九,永乐九年九月庚午条。】;洪熙元年(1425年)四月,“土官木初等,各遣人贡马,赐钞衣币有差”【《明仁宗实录》卷十四,洪熙元年四月己酉条。】。据《木氏宦谱》记载,明代木氏土司赴京进贡的次数多达十余次。

(二)征调土兵平叛

有明一代,云南境内的土酋势力经常发生叛乱,滇西边境地区也战事连连,明王朝采取“以夷制夷”的方式,经常征调地方土司的武装力量参与军事活动。据乾隆《永北府志》记载,北胜州的高氏、章氏、子氏土司也多次奉诏出征。比如,正统六年(1441年)、正统八年(1443年),土司高昶和章英先后参加了明朝征讨麓川的战役;嘉靖九年(1530年)至三十三年(1554年),高仑三次带兵前往赤石崖、螳螂等地参与镇压土酋叛乱;万历元年(1573年),高承祖奉调参与镇压铁索箐反叛武装后,又先后于万历十一年(1583年)和十三年(1585年)赴腾冲、陇川等滇西边境地区作战;万历二十五年(1597年)至三十八年(1610年)的十多年间,高世懋多次奉调出兵蒙化、困蚌、蛮腊、定嘉、顺宁、武定、腾冲等地;天启二年(1622年),高世昌奉调领兵赴沾益州,攻打米郎、必善等寨。嘉靖七年(1528年),章鹏奉调征剿禄丰、武定、寻甸等地的反叛武装。弘治三年(1490年),顺州土州同子英奉调出征宾川州古都麻等村寨;嘉靖六年(1527年),子潼奉调征剿武定府安铨、凤文的叛乱;嘉靖三十一年(1552年),子鸣韶征讨元江府土酋那鉴叛乱获功。此后,一直到崇祯年间,子一龙和子天锡还先后奉调征剿阿迷州、大理等地的叛乱。【乾隆《永北府志》卷二十五】丽江木氏土司也多次奉令平息明王朝内乱或远征,先后被征调参与明王朝对剑川土知州杨奴、永宁州土酋卜八如甲、四川盐井卫左所土官贾哈剌反叛以及征伐麓川等军事活动【《木氏宦谱》(影印本),昆明:云南美术出版社,2001,页15-24。】。洪武十九年(1386年)巨津州土酋阿奴聪反叛,“时木德从征,又从西平侯沐英征景东、定边,皆有功,予世袭”【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,

页8098。】。此外,木氏土司在整个明代未曾派遣重兵镇守丽江的情况下,为“制吐蕃,捍西戎”发挥了重要作用。

为了调动各土司参与军事征讨行动的积极性,明王朝根据土兵在征战中的表现来决定土司的承袭升迁。例如,北胜州的高聪被诰封“奉政大夫”;高仑因功绩卓异,钦赐诰命一道,加授高仑四品散官,朝列大夫之职;高承祖被授予“报国忠贞”匾额。章观音海曾给授敕命一道,又“赠祖母喇氏安人敕命”一道。顺州土州同子英在征讨叛乱中有功,赏给花红银牌等等【乾隆《永北府志》卷二十五】。据《木氏宦谱》记载,明朝追赠木德为中宪大夫,其妻为恭人;赐木初“诚心报国”金带一条等,升授中宪大夫,追赠太中大夫、云南布政使司左参政等褒奖。当然,为了有效遏制地方土司势力,明朝政府有时也会利用土司之间的矛盾达到相互制约的目的。例如,万历四十八年(1620年),北胜州土同知高世懋死后,他同父异母之弟高世昌袭其职位,后来被其族侄高兰纵火杀其家七十余人。高世昌的舅父是当时的丽江知府木增,当他得知外甥遭受灭门之灾后,主动请求带兵剿办高兰,“上官嘉其义,调增率其部进剿,获兰枭之”【《明史》卷三百十四《列传·云南土司二》,页8107。】。与此同时,滇西北的土司势力也通过卫所体系加强与明王朝国家的联系,地方土司有时也会以联姻的方式攀附卫所军官,通过建立姻亲联盟来维护自己的既得利益。例如,万历年间,北胜州土司高承祖娶丽江土司木旺之三妹,生四女,其中三女嫁给澜沧卫指挥同知李君植【《丽江地区志》(上卷),页752-753。】。总之,通过不断的进京朝贡、参与征讨与旌表赏赐,明王朝与滇西北各土司及府、州、县之间的互动进一步加强了。

(三)添设兵备副使

对于那些疏于职守的卫所军官或州县流官,明朝政府也会给予严厉的惩戒。弘治十年(1497年)十月,“北胜州土舍章貌纠集番贼,越界杀死刀丙寨夷民百五十余人”,澜沧卫指挥陆嵩、秦铁以及北胜州知州朱广等人被兵部以“失于防御之罪”逮治,并责令限期擒捕番贼【《明孝宗实录》卷一百三十,弘治十年十月乙未条。】。这一事件也导致明政府在澜沧卫添设整饬地方兵备的道员,掌澜沧卫的军事监督和抚治流民等职。《明实录》记载:“弘治十二年(1499年)九月,福建右布政使李韶以前任云南右参政,颇知土俗事宜,上疏言四事:一谓澜沧卫与北胜州同一城,地域广远,与四川建昌西番野番相通。迩年西番土舍章貌、高连等倚恃山险,招服野番千余家为庄户,遂致各番生拗,动辄杀人,而州官无兵不能禁制,卫官且大废军政,恬不加意。又姚安府、大罗卫、宾川州地方有贼穴六七处,军民受害甚切。请添设兵备副使于澜沧城,以姚安、大罗、宾川、鹤丽、丽江、大理、洱海、景东府州卫所属之。”【《明孝宗实录》卷一百五十四,弘治十二年九月乙丑条。】明政府采纳了李韶的建议,设兵备副使一员于澜沧城,参与澜沧卫的地方军事监督等事务。

万历年间,明朝与缅甸东吁王朝之间爆发了一场旷日持久的战争,缅军多次大举进犯滇西边境地区。明代著名地理学家王士性曾于万历十八年至二十年(1590—1592年)曾经担任澜沧卫兵备副使,他在《广志绎》中记载了明政府调兵征讨缅军的情形:“……部曲近金沙江者,过江盗杀诸土寨而劫掠之耳,势不得不出兵应之。而滇中兵每出则于蛮哈,其地在蛮哈山下,江之北岸,最毒热多蝇……而缅之犯又每于夏热之时,内地兵一万,至其地者常热死其半。”【《广志绎》卷五,页125-126。】这则材料为我们描绘了万历年间的中缅战争以及云南恶劣的自然地理环境给明朝内地调兵带来的诸多困扰。此外,王士性的《广志绎》还记载了万历二十年(1592年)他参与处理缅甸人向明王朝进贡的情况:“缅人于壬辰岁以贡物入,余时在澜沧。犒之牙象一,母象一。番布古喇锦、金段诸布帛皆与中国异,一金瓯嵌碎宝极工。”【《广志绎》卷五,页126-127。】从王士性的上述记载可以看到,澜沧卫不仅在协调明王朝国家与滇西北各土司关系方面发挥了重要的作用,而且还参与处理诸如明王朝与缅甸的战争、朝贡等关乎明朝中央与外国关系的政治事件。

四、澜沧卫与明代滇西北地方社会变迁

明设置澜沧卫以来,相继在交通沿线设立了驿、堡、哨、铺,派遣大量汉族兵士驻守,一方面确保卫所与内地联系交通线的畅通与安全,另一方面又可监控地方土司势力和镇压土酋反叛,从而加强对滇西北交通线和山区少数民族的控制。作为明王朝在云南边疆地区统治体系重要军事依托的卫所,澜沧卫扮演了军事、经济、文化和社会管理等方面的重要角色,对北胜州的地方社会产生了深刻影响。

(一)改变社会结构

明初以前,滇西北地区主要以少数民族为主。北胜州境内见于史料记载的族群种类有僰人、摩些蛮、栗些、西番、白蛮、罗罗、峨昌等,他们大多生活在山区或半山区。景泰《云南图经志书》记载说,澜沧卫“近城皆汉、僰、武人杂处”,北胜州“境内多百夷,与摩些蛮稍异”。另“有名栗些者,亦罗罗之别种也。居山林,无室屋”【景泰《云南图经志书》卷四“澜沧卫军民指挥使司”条】;明《天启滇志》记载,“今丽江之夷,总称摩些,而北胜、顺州、禄丰亦皆有其类……(西番者),永宁、北胜、蒗蕖,凡在金沙江北者皆是”。【天启《滇志》卷三十《羁縻志》】此外,还有南诏异牟寻从昆弥河迁来的七种夷民,即“白蛮、罗罗、麽些、冬门、寻丁、峨昌诸蛮也”【正德《云南志》卷十二“北胜州”条】。由此可知,明代北胜州境内已经生活着人口众多的土著族群。

明设澜沧卫之后,大量被称作“汉人”的卫所军人及官吏、文人、商贾纷纷进入北胜州。同时,不少汉族官员也被谪戍澜沧卫。例如,明正德三年(1508年)正月,贵州永宁卫指挥佥事邹律“以离职回籍日久且行检淫污,永远谪戍云南澜沧卫”【《明武宗实录》卷三十四,正德三年春正月乙丑条。】;正德五年(1510年)夏四月,“谪徐州知州上官崇戍云南澜沧卫”【《明武宗实录》卷六十二,正德五年夏四月癸卯条。】;正德五年八月(1510年),分守宁夏东路左参将霍忠以失机当斩,“发云南澜沧卫永远充军”【《明武宗实录》卷六十六,正德五年八月庚寅条。】。汉族人口的增多和经济社会的发展,吸引了一批内地知识分子游学并定居于北胜州。例如,湖广人氏周良臣,正德年间听说北胜州有神童张宗楚,“遂不远三千里来访之,因寓此”【天启《滇志》卷十三《官师志》】;江南镇江人钱邦艺,明末寓居北胜州清水驿瑞光寺三年【乾隆《永北府志》卷二十二】等等。万历年间,大量江西人也进入云南,他们最初在城市进行商贸活动,王士性在《广志绎》中记载江西商人的情况说:“余备兵澜沧,视云南全省,抚人居什之五六,初犹以为商贩,止城市也。”【《广志绎》卷五,页80。】之后,不少江西商人逐渐向地处边疆的北胜州迁徙流动,以至于江西商人结伙勒索诈骗当地土著居民的情况时有发生:“滇云地旷人稀,非江右商贾侨居之则不成其地,然为土人之累亦非鲜也。余谳囚阅一牍,甲老而流落,乙同乡壮年,怜而收之,与同行贾,甲喜得所。一日,乙侦土人丙富,欲赚之,与甲以杂货入其家,妇女争售之,乙故争端,与丙竞相推殴,归则致甲死而送其家,吓以二百金则焚之以灭迹,不则讼之官。土僰人性畏官,倾家得百五十金遗之,是夜报将焚矣,一亲知稍慧,为击鼓而讼之,得大辟,视其籍,抚人也。……独余官澜沧两年,稔知其弊,于抚州客状,一词不理。”【《广志绎》卷五,页122。】这段记录详细描述了万历年间江西商人如何设计骗取北胜州土著居民钱财以及土民如何通过诉讼赢得官司的过程。王士性还说当时类似的案件大约有数十起,由此可见明代大量外来汉族移民的迁入对当地的社会文化秩序造成了严重的冲击。

(二)倡导儒学教育

为化导夷民风俗,维护边疆稳定,朱元璋统一全国后便大力推行儒学教育。洪武二十八年(1395年)六月,朱元璋谕礼部:“云南、四川边夷土官,皆设儒学,选其子孙弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之义,而无悖礼争斗之事。亦安边之道也。”【《明太祖实录》卷二百三十九,洪武二十八年六月壬申条。】之后,云南各郡县相继设立儒学。北胜州的儒学教育最早可追溯到永乐十五年(1417年)二月,原属鹤庆军民府的顺州知州王义上奏朝廷说:“州虽系蛮夷,然归附以来,沾被圣化三十余年,声教所及,语言渐通,子弟亦有俊秀,请建学教育,庶几人材可成也。”【《明太宗实录》卷一百八十五,永乐十五年二月壬戌条。】他的建议得到朝廷批准,但由于明代顺州的汉族人口较少,故学校不兴。到正统十年(1445年)七月,参赞云南军务刑部右侍郎杨宁建议将顺州儒学移置北胜州:“顺州夷俗僻陋,北胜州人烟臻集,乞将顺州学裁革,于北胜州开学,设官教诲生徒。”【《明英宗实录》卷一百三十一,正统十年秋七月丙戌中元节条。】朝廷最后同意在澜沧卫城内西南隅设立儒学,“孔庙、学宫,初备规制”【(明)晁必登:《北胜州儒学记》,乾隆《永北府志》卷二十七“艺文上”。】,北胜州的土司和澜沧卫官军纷纷遣送子弟入学,接受儒学教育。

可以说,明政府长期推行儒学教育,使北胜州出现了“置卫以来,境土不惊;建学之后,人文渐盛”【万历《云南通志》卷四“北胜州”条】的局面,并产生了重要的影响。一方面,一大批地方社群通过科举跻身于士绅和社会精英阶层,大力倡导德化活动,成为引领社会风化的重要力量。例如,澜沧卫人谭昇,成化丙戌科(1466年)进士,为滇西北第一举人,任四川合州知州,以洁廉称;陈表,正德丁卯科(1507年)举人,任东川府通判,操守清洁,乡邦重之;贡生刘玺,任宾川州训导,守己廉洁,造士有方。入大理名宦。【乾隆《永北府志》卷十七】澜沧卫千户吕元生,有孝行;清水驿人阮嘉祥,万历乙卯科(1615年)举人,曾任四川潼川州知州和临洮府少府,持身方正。辞官还乡后筹资在清水驿南修建瑞光寺,使其成为北胜州明代八大佛寺之一;清水驿庠生刘思善在天启年间拾金不昧,被北胜州知府授予“德寿还金”匾额【乾隆《永北府志》卷十九,另可参阅天启《滇志》卷九“学校志”】。另一方面,儒学教育也逐渐改变了明代北胜州境内的少数民族“俗尚争竞”的习俗,发挥了“文化教化”的积极功能。景泰《云南图经志书》载:“近城皆汉、僰,武人杂处,好争竞与词讼。近移立州学,亦遣子弟受经,闻礼义之教,其将有所变而化者欤!”【景泰《云南图经志书》卷四“澜沧卫军民指挥使司”条】。总之,明政府在澜沧卫倡导儒学教育,不仅培养了大批忠诚于王朝国家的政治和文化精英,使他们有机会参与到明朝的国家政治、乡村治理以及改变地方风俗等活动中,更因“化导之机,有以转移风俗;登用之士,有以裨益朝廷”【(明)晁必登:《北胜州儒学记》,乾隆《永北府志》卷二十七“艺文上”。】,从而为明王朝构建滇西北交通沿线社会的政治、文化秩序发挥了积极的作用。

(三)兴修水利工程

明代澜沧卫官军按照“边地三分守城,七分屯种”之通例,在北胜州设53伍开展大规模的屯垦活动,其中近屯35伍,屯驻于澜沧卫城的西关山以外,即今天的三川、顺州一带;远屯18伍,屯驻于南关山以外,即今天的期纳、片角一带。如今的永胜县依然保留了诸如中所、右所、宋官、季官、梁官、清水驿、西马场、秦家铺、五里哨等明代澜沧卫屯军的地名。到正德年间(1506—1521年),北胜州的屯田分布格局基本形成,“境内有五十百户,屯田散在期纳、海口、盟庄坝、片角等村,皆澜沧卫军官”,【正德《云南志》卷十二“北胜州”条】屯田增至四万多亩,其中“军官职田六千二百二十三亩五分,士兵屯田三万五千五百三十九亩一分六厘”【正德《云南志》卷十二“北胜州”条】,为澜沧卫官军屯垦戍边提供了重要的粮食保障。

随着屯垦面积的扩大,澜沧卫屯军兴修了许多灌溉水利工程。比如州治东三里的观音箐坝,治西三十五里的盟庄坝,治南八里的包家闸,治南七十里的海闸,治西南二里的河草坝,治北三十里的长沟坝,治西北三十里的九龙堤等【天启《滇志》卷三《地理志》】,改善了澜沧卫屯军和北胜州的农田灌溉条件。例如,“附城田亩资观音箐分流灌溉,无需岁修。旧定成规,日则归城,夜则归屯。在城则设有上农稽查,在屯则各设水委分管”【乾隆《永北府志》卷五】。从中可以看出观音箐不仅为澜沧卫城附近的田亩灌溉提供了必要的保障,而且形成于明代的“分流灌溉”之水资源分配机制一直延续到了清代。在农业生产过程中,不同村落的人群以及澜沧卫官军与北胜州土著族群因为水资源的利用与管理而强化了相互间的联系与交流。

(四)构建市场体系

依明代卫所建制,澜沧卫设有左、右、中、前、后五个千户所,其中左所和前所在今三川镇的梁官、金官,右所和中所在今期纳镇,后所在今涛源镇、片角乡一带,澜沧卫的大量官军及其家属也分别驻守在这些等地区屯垦。随着外来人口的增加和经济社会的发展,澜沧卫的城镇建设与集市贸易也得到发展,官府在澜沧卫城以及屯军住所附近设置了清水驿、期纳、中洲、片角等市肆(俗呼街子),“日午而聚,日夕而罢。交易用贝,一枚曰庄,四庄曰手,四手曰苗,五苗曰索”【天启《滇志》卷三《地理志》】。同时,澜沧卫还以“十二支所属分为各处街期,如子日则曰鼠街,丑日则曰牛街”【乾隆《永北府志》卷八】,如卫城街(申、子、辰日集),清水驿街(寅、午、戊日集),期纳街(巳、酉、丑日集)等,从而构建了新的市场体系。

集市的兴起,不仅促进了澜沧卫与不同社群类别的贸易往来和商品交换,而且加强了卫所官军与地方土著人群的交流与联系。每逢“街期则远近辐奏”,居住在山区的土著族群,通过卫所官军控制的交通线到坝区市场以木材、牛羊皮、药材以及山珍野味换取铁器、粮食、食盐、蔬菜等生产生活用品。乾隆《永北府志》记载:“西番一种,原无姓氏,随口取名。刀耕火种,荞麦资生。男女悉以麻布为衣,身批短毡,腰配短刀,入城市背卖枋板易食。”【乾隆《永北府志》卷二十五】这则记录为我们描绘了明代以来北胜州的山区土著族群与坝区居民进行贸易交换的图景。经过澜沧卫多年的经营治理,北胜州不仅成为明王朝在滇西北的一个军事重镇,而且通过整合地方市场资源建构了一个区域性的社会网络,成为滇西北乃至四川、江西等地商贾云集之地。当时的澜沧卫古城“两旁铺面街头接尾,街天人头攒动,商品琳琅满目”【苏尚武:《澜沧卫古城简介》,载永胜文史资料委员会编《永胜文史资料选辑》第三辑,1991,页15。】,呈现出一片欣欣向荣的景象。

五、明代中后期澜沧卫的衰败与地方族群身份建构

终明一代,卫所制度成为明王朝对边疆地区实施有效统治的重要手段。然而,明宣德(1425—1435年)以后,随着土地与赋税制度的改变、市场交换网络的扩大、交通线路的延伸以及忠诚于明王朝的地方精英阶层的崛起,滇西北交通沿线社会发生了一系列变化,卫所作为土司与明朝中央政府之间中间人的作用以及处理地方事务的能力越来越弱。同时,由于土地买卖的兴起以及卫官鱼肉乡里、虐待军士等现象时有发生,不少澜沧卫军士或逃离他乡,或脱离军籍而逐渐变成本地民户或融入地方土著群体,在一定程度上动摇了卫所的基础,加速了卫所军士的“民化”进程。正统七年(1442年),北胜州土民由于忍受不了澜沧卫官军的欺凌而上告朝廷,明政府于是“改云南都司澜沧卫军民指挥使司北胜州隶云南布政,设流官吏目一员,以州夷苦于卫司官军侵渔也”【《明英宗实录》卷九十六,正统七年九月乙丑条。】。澜沧卫从最初“领北胜、蒗蕖、永宁三州”到正统七年(1442)以后仅辖蒗蕖一州,其管辖范围和权限不断缩小,在地方社会中的主导地位开始丧失。

明初以来滇西北地区的各大小土司都拥有自己的武装力量。洪武三十一年(1397年)十一月,明政府“改云南鹤庆、丽江二府为军民府。时西平侯沐春奏:二府地属远方,州县人民多义兵、土军,聚则为兵,散则为民,卒难调用。宜立百夫长领之,改为军民府便制可。”【《明太祖实录》卷二百五十五,洪武三十年十一月乙亥条。】从这则史料我们可以推断,明代滇西北的府、州、县都普遍拥有“义兵”或“土军”。随着卫所的衰败,府州县的权力不断扩大,地方土司的土军也逐渐成为维护地方安全的重要力量,承担了卫所的军事防御等职能。据《明实录》记载:“正统十一年十二月辛丑……参赞云南军务刑部右侍郎杨宁奏:访得云南诸卫所因修造军器及供给往复,夷人、军余不胜烦扰。各卫所俱有余地,请照事烦简量亩数,拨大理卫五百六十亩,澜沧卫二百亩,洱海卫三百亩……摘拨守城铺土军、余丁耕种……”【《明英宗实录》卷一百四十八,正统十一年十二月辛丑条。】根据这则史料可知,云南大理、澜沧等卫的土军在正统年间已参与承担“守城铺”的任务。另据正德《云南志》记载:“云南地方夷汉杂处,盗贼出没无常,故于各道路,每十里或二三十里各设哨戍以守之。……官及各哨兵俱连家小驻扎,一年一换。亦有民哨,与军哨相兼守戍。”【正德《云南志》卷二,“云南府·哨戍”条。】由此可知,至少在正德年间,土司管辖的地方民户开始参与到由卫所承担的哨戍任务中。正统年间之后,明政府多次征调滇西北土司参加“三征麓川”、铁索箐等地平叛以及滇缅边境地区作战,一方面说明当时遍布云南的卫所军政废弛,无力承担重大军事活动;另一方面则说明滇西北的土司拥有强大的武装力量。因此,明朝中后期以后中央王朝政府只能更多地依赖土司及土军保卫边疆或征讨土酋叛乱,这为后来滇西北地区的“划卫归州”以及建立新的族群身份创造了条件。

大约在明嘉靖、万历年间,北胜州的高氏土司为加强武装力量与章土司抗衡,并开辟经华坪至四川的通道,于是派遣一支土军到澜沧卫东南部的营盘村一带定居屯守,设立兵马驿站,在长期的生产生活过程中与当地的土著族群相互通婚而逐渐形成了他留人这一特殊的族群。因此,在他留人的集体记忆中,他们都认为自己的祖先是明朝洪武年间从湖广长沙府或江西吉安府等地跟随傅友德进入北胜州的汉族军事移民及其后裔,最初参与修筑了澜沧卫城,后来又被派遣到位于滇川交通要道的营盘村一带屯守,并修建了他留城堡,来时为一支360户伍军民。他留人在每年农历六月二十四举行盛大的祭祖仪式时,还保留用360根青松枝搭建一道简易的祭祖门的习俗,以此纪念到此开疆拓土的先民。他留人祭祖堂的祖先牌位如图5所示。【黄彩文:《彝族支系他留人的历史源流》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2004年第3期。】

关于他留人的形成和祖籍来源,他留村寨里流传着这样一个故事:明正德年间,北胜高氏土司在大理宾川鸡足山修建传灯寺需两尊铜佛像,于是派两名尼姑到四川峨眉山背运。当她们返回到达今永胜六德乡营山村时突遇大地震,一名尼姑及所背佛像被埋入地下,另一名尼姑艰难前行至程海东岸的崑峨时也不幸身亡。明末清初,高氏土司为与章氏土司争夺地盘,于是派遣一支军队到今六德乡的营盘驻守。高土司在一次狩猎中偶然发现了历经山洪冲刷而裸露于地表的铜佛像,认为这是佛像自愿留下来普度众生,便令人抬回村寨筑庙供奉,并将寺庙取名为“他留大德寺”,村寨定名为“他留村”,“他鲁苏”也改名为“他留人”。【黄彩文、子志月:《历史记忆、祖源叙事与文化重构:永胜彝族他留人的族群认同》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版),2017年第3期。】雍正十二年(1734年),永北知府江峤孙在永北府设立七个义学馆,其中在永宁府、蒗蕖州、莨峨村和他留村各设夷馆一个,到他留义学馆任教的汉族文人张立宁根据铜佛像的传说和“他留”之意,撰刻了一副楹联挂在他留大德寺的殿门上。楹联云:“八千里云路无道自西来苍茫到此无形堪小柱,吾身留北赎数百年间观山麓弟子有缘垂大名。”从历史人类学的角度来看,作为一种重要的集体历史记忆,这则传说隐喻着儒家文化特别是佛教文化对他留人的深刻影响,张立宁楹联中的“八千里云路”则说明他留人先民来自遥远的地方。

此外,作为他留人祖源叙事的一种文本或历史记忆,无论是其族谱记载还是墓志铭碑刻,都坚持宣称其祖先来自湖广长沙府或江西吉安府,而且反复强调其祖籍来源与明代“洪武调卫”这一历史事件的密切关系,以此强调和维护其身份的王朝正统性。有学者对此曾指出:“族谱是中国社会史特别是宗族历史研究中非常重要的一种资料,但同时也是需要慎重对待的一种资料,因为它在不断的续修、重修过程中,成为重构宗族历史或社区历史的重要工具。”【赵世瑜:《祖先记忆、家园象征与族群历史——山西洪洞大槐树传说解析》,《历史研究》,2006年第1期。】不过我们可以通过对他留人的民间传说与族谱、碑刻的考察,去理解当地人如何通过历史记忆建构自己的族群历史,并大致梳理他留人的形成过程:随着明代中后期卫所的逐渐废弛,澜沧卫军户逐步转化为地方民户,卫所兵士和卫所政权也逐步转由高氏土司控制。为了与章氏土司争夺地盘、扼守北胜州通往四川的交通线,高氏土司派遣一支土军到位于其属地东南部山区的营盘戍守,这支土军既有当地“夷人”也有澜沧卫“在地化”的兵士,在长期的生产生活过程中他们与当地的土著族群相互通婚而逐渐形成了他留人。因此,他留人是卫所衰败、军户在地化后融合了地方土著族群而形成的一个特殊族群。从标有“生于嘉靖,卒于万历”的陈氏始祖陈海郁夫妇的墓志铭“追溯渊源此公肇起,延绵嗣续是母开先”推断,他留先民大概在明嘉靖、万历年间就已经生活在他留地区。

作为高氏土司的一支重要武装力量,他留族群不仅进一步强化了对山区土地、物产以及交通等资源的控制能力,而且在长期的历史发展进程中又逐渐构建了不同于“汉”的文化习俗以及宗教信仰体系,特别是地方文化精英建构的“青春棚”“过七关”婚俗以及同时由汉族先生和他留“铎系”主持的丧葬习俗,兼具汉族和土著文化的特征,成为维持族群边界的重要文化表征,重塑了地方的族群关系与历史文化。

六、总结与讨论

可以说,作为明王朝在云南边疆民族地区统治体系重要军事依托的卫所,澜沧卫一方面在控制滇川交通线、统摄滇西北土司势力和铁索箐山区反叛武装以及维护明王朝的边疆稳定等方面发挥了重要作用;另一方面在协调明朝中央政府与滇西北土司的关系、调配统合土司军事力量以及推动地方社会变迁中扮演了重要角色。换言之,澜沧卫通过采取设立驿堡和哨铺、倡导儒学教育、兴修水利工程、构建市场体系等措施,使明王朝的国家体制借助卫所制度逐渐涉入到由土司主导的地方社会,从而加速了滇西北地区与内地一体化进程。

当然,在长期而复杂的持续互动过程中,澜沧卫的设置也使得明代滇西北交通沿线社会的社群类别发生了突出的分化,主要体现在从内地省份迁入北胜州的卫所军户、汉族移民和文人商贾,由于其户籍登记和承担的赋税以及对当地的土地、水利灌溉等社会资源的占用与地方土著人群不尽相同,由此导致了他们分别属于卫所的军队体系和府州县或土司的行政体系两个不同的类别群体。因此,军户、民户和夷户的身份概念,首先是赋役与户籍体系之下的政治身份的差异和农业生产上的资源占有上的差异以及分属于卫所或州县,承担不同的赋役负担的差异。【马健雄:《明代的赵州与铁索箐:滇西以“坝子”为中心的地理环境与族群建构》,载赵敏主编《大理民族文化研究论丛》第六辑,页243。】同时,地方社群通过文化和族群身份的差异将这些分属于不同户籍与赋役类别的群体区别开来,从而形成了不同的地方利益集团。这种基于国家体制下的赋税、差役和户籍身份的确立,影响了明代以来滇西北地区社群关系的族群化发展。

至于形成于万历、嘉靖年间的他留族群,则是由于卫所衰败等多方面因素影响的结果。作为他留人祖源叙事的记忆与传说,均将其祖籍来源指向明代澜沧卫的汉族军事移民,其主要原因是随着明末清初国家体制和社会环境发生的深刻变化,高氏土司为了继续保持军事力量加强对交通线的控制,必然要强调自己与澜沧卫及王朝国家的关系,从而使土军获得王朝国家的正统身份。换言之,作为一个卫所移民与地方土著族群相互融合后形成的族群,声称他们的血统来自中原,一方面,这种“历史记忆”是将自己转化为帝国秩序中具有“合法”身份的成员的文化手段【刘志伟:《地域社会与文化的结构过程——珠江三角洲研究的历史学与人类学对话》,《历史研究》,2003年第1期。】;另一方面,自明代以来,强调自身的正统性成为地方士绅和宗族大姓的一种风尚,攀附国家也成为不少边疆民族地区的普遍现象。当然,不能否认的是,高氏土司派遣驻守滇川交通要道的土军中包括了部分“在地化”之后的卫所军士。

总之,无论是地方土司的朝贡、纳赋与奉调出征平叛,澜沧卫都起到了监管或整合等重要作用。尽管明朝中后期卫所制度遭到了破坏,但卫所制度在明朝政府加强边疆统治的过程中发挥了不可替代的作用,即使是在“划卫归州”之后,卫所制度的历史存在仍然深刻地影响着地方社会的发展。仅就北胜州的情况而言,随着明代中后期澜沧卫衰败、卫所移民“在地化”并与地方土著族群不断融合之后,逐渐形成了他留人这一特殊族群,对明代以后滇西北交通沿线社会的族群关系产生了深刻影响,从而有利于建立新的西南边疆社会政治和文化秩序。

作者简介:黄彩文,男,云南民族大学人文学院教授,主要从事文化人类学、历史人类学研究。

暂无评论内容