云南山高川急,自古交通运输主要靠人背马驮。自1910年滇越铁路通车至抗战爆发期间,云南现代化交通只有滇越铁路一线,马帮驮运依然是云南运输的主角。1937年抗战爆发,国民政府为建设巩固的大后方,加强川滇黔桂诸省间联系,从而加快了云南现代化交通的建设步伐。1937年春,滇黔公路通车;1938年10月川滇铁路动工,1941年3月昆明至曲靖段通车,后又延至沾益;1938年10月,著名的滇缅公路通车,从此云南的迤南、迤东、迤西三大马帮运输线路基本为现代铁路、公路运输所取代,云南交通运输进入了现代化运输为主的崭新时代。

1938年,国民政府迁都重庆后,随着时局的恶化,中国抗战所需要的各种战略物资和民用物资90%以上需要进口,而此时国际的援华物资在沿海各港口通道被日军封锁,只能通过云南的滇越铁路和滇缅公路运入。一时间,云南由战前中国西南的死角,变成战时中国交通最畅通的地区之一。但1941年,日军进占越南,截断了滇越铁路。国民政府的国际通道唯有滇缅公路。为了补充公路运输之不足,在战时非常情况下,马帮驿运再次被启用。1942年,缅甸陷落,滇缅公路暂时中断,虽然又开辟了中印航空线,但民间商家的物资运送,却基本上靠的是马帮运输。

国民政府组织的驿运

抗日战争全面爆发后,我国东北、华北、华南沦陷,云南为当时国民政府依赖的国际通道,大量的战略、民用物资需经此道转运川、黔、桂等抗战大后方。云南境内铁路、公路、水运、航空、管道运输“五运俱全”,抢运抗日物资,仍然不能满足战争对运输的需要。鉴于此,国民政府开始积极整修川滇间原来的驿道,以图展开驿运来配合川江航运。1938年初,全国经济委员会派工程师罗世英,会同川滇代表浦光宗、陈志民及军委会运输联合办事处专员刘吉甫,勘测自四川叙府(即今宜宾)经符庆、高县、筠连、云南盐津、大关、昭通、鲁甸、会泽至昆明的驿道。11月,交通部派工程师朱者赤督修该线的改善工程。1939年1月,在重庆成立了驿运管理所,后改为驿运总处,并派遣叙昆驿运干线昆明站站长马廷璧等人徒步逐站踏勘了叙昆全线。

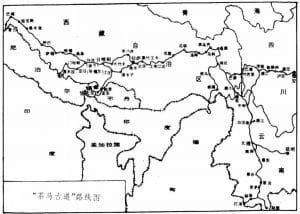

叙昆驿运干线,起自四川叙府,终于云南昆明,西接滇缅公路,南接滇越铁路,东与川江航运相连。干线全程千余里,原是云南与四川传统的马帮交通线。旧时全线设有叙府、筠连、横江、滩头、普洱渡、吉利铺、盐津、豆沙关、大关、岩洞、五马海、昭通、桃园、江底、迤车汛、红石崖、会泽、鹧鸡、羊街、嵩明、兔儿关、昆明22个站。开辟为驿运干线后,除各小站外,又于横江、盐津、昭通、会泽、昆明建立了5个大站,作为中转。还在叙府和昆明两地设置了驿运办事处。沿途各站均设有食宿客栈。

在运输组织上,基本上采取由政府投资,组织民间马帮营运的方法。1939年3月,马廷璧等完成了叙昆干线全线踏勘,根据线路情况,提出了以马帮长途驮运为主,背夫短途运输为辅的方针。由于旧时该线马帮多由回族经营,背运人夫则多是彝族兄弟,他们长期往返于这条线路,了解社会情况,熟知路况,精于业务,又骠勇强悍,能够应付复杂的环境和意外事故。因此,叙昆线的运输也还得依靠回、彝各民族的共同努力来承担。1939年3月底,昆明驿运处即在昆各清真寺进行组织马帮的宣传动员工作,向回族乡老及阿訇宣讲支援抗日、兴办驿运的重大意义。立即得到了在昆回族的响应,很快就顺利地组织了马帮,征招了驿运站工作人员。同时又制定了合理的运价,大约马帮每吨公里运价为3.6元,每公斤公里为0.0036元;背夫一人背30公斤走一站(30公里)可得运费3.24元,除去食宿马料外,略有结余,故为马帮和背夫乐意接受。当时运费的支付办法是:起运支半,货物到达后再付另一半。回程货物由叙府站配给,运费支付办法亦然。

1939年4月,改善后的叙昆干线驿运开始展开。抗日战争时期的驿运由是肇端,驮运亦由此发轫。在昆明,永昌祥、茂恒等商号率先来昆明站托运棉纱1350驮,匹头108驮,茶叶38驮,小百货98驮,共计1594驮,预定30天运交叙府。兵工署也来托运汽油、柴油、铜饼、TNT炸药等军用物资400驮。很快在叙昆干线上就实现了大宗物资的驿马对运。同时国民政府贸易委员会也通过驿运来输送大量的出口物资,以换取抗日军用物资。如1938年国民政府争取到了3000万美元的美国贷款,当时商定按以货易货的方式,中国用桐油偿还。于是1939年时,除了用汽车运送大量的桐油经滇缅公路转仰光出口外,又在川西叙府设置储运站,一方面加紧收购桐油,另一方面赶制适合驮运的木桶装桐油交由交通部叙昆驮运管理所承运至昆明,然后再转运出口。仅从1939年4月至年末的短短几个月时间中,贸易委员会交由驮运管理所运送到昆明的出口物资就达1000余吨。一时之间,叙昆线上,人背马驮,络驿不绝。虽然一匹马的运量不大,约几十至百公斤,人背30公斤,但叙昆线上组织了驮马八百余匹,背夫约800人,日夜兼程,累积起来,其运量亦蔚为可观。大量的物资通过叙昆干线驿运到叙府后,又转川江航运至重庆,为解国民政府物资匮乏之急,稳定后方经济,支援抗战,起到了积极作用。1939年7月,国民政府重庆驿运总处副处长王炳南前来昆明视察,充分肯定了叙昆干线踏勘和依靠回、彝民族开展驿运所取得的成绩,并说:“重庆市场上已有云南茶叶,还有缅甸进口的匹头、棉纱、军工物资铜饼等,都是由昆明启运而到四川的。这对抗日战争大后方起着很大的作用。”

川滇驿运,除了叙昆干线外,又开辟了泸昆干线(又称川滇支线),由云南昆明至四川泸州,接川江航运,全长约1120公里,滇境为553公里,在这条线路上,约有500匹驮马、500辆马车在承担运输任务。

抗日战争期间,云南驿运的另一重要干线是滇缅干线,此线基本上为滇缅公路。这条干线驿运的充分展开,是在1942年春以后,当时侵缅日军进犯云南畹町、龙陵、腾冲,为阻止敌人东进,我方将惠通桥炸毁,滇缅公路被阻断,沿线异常混乱。然而此时阻留在保山、下关的大批战略物资急待抢运出来。滇缅公路上汽车运力严重不足,往往是有车无油。云南省政府和滇缅公路局召开紧急会议,部署物资的抢运,并寄希望于驿运。省府任命马廷璧为下关驿运处主任,组织抢运2万吨军用物资,这些物资约有15000吨在保山,5000吨在下关,同时在下关、保山驿运站与当地兵工署共同组织交运,核保运价及检查登记发驮。又赶赴蒙化(巍山)、永平、漾濞等县回民聚居、马帮较多的地方,请回族父老、宗教领袖帮助召集马帮。为抗日大义所召,很快就在当地各民族中召集了蒙化驮马700匹,永平驮马500匹,马锅头多为回民,投入了运输。原定保山15000吨存货,月运3000吨,用五个月运完,结果仅用120天,即全部运完。下关存货5000吨,由昆明组织马车1000辆,只用了72天就运完,比整个计划提前了一个月完成。各民族马帮为抗日战争的胜利立下了汗马功劳,充分体现了云南人民支援抗战的热情。抗战期间,滇缅干线的驿运路线约605公里,共动用驮马3700匹、马车1000余辆。据不完全统计,通过驿运处运送的由畹町进口的物资就有:为兵工署托运的兵工物资20002.4吨,由永昌祥、茂恒及兴云商行(文光银行)托运的民用物资棉纱、匹头87.5吨,小百货6吨,云南茶2.3吨。

1944年10月,向龙陵进发的骡马运输队

除了从几条干线上对抗日物资进行长途大宗驿运外,政府还组织开辟了一些短途驿线,用以运送当时人民生活的必需品,如食盐等。云南人民主要食用井盐,而云南盐井多在滇中和滇西一带,滇东地区食盐匮乏,长期靠外地运入。抗战期间,为了确保滇东及各缺盐地区有足够的食盐供应,政府往往组织驿运来承担食盐的运输。如1939年开辟的叙昆干线,从叙府、盐津至昭通这一线上,就组织了大量的背夫,背运川盐供应滇东地区。1942年,剑川的乔后盐井为盐霸把持,他们利用战时混乱,偷税私运乔后盐至腾冲、缅甸走私,致使长期食乔后盐的大理、下关、凤仪、弥渡、丽江等地,物价上涨,民怨沸腾。于是,在省盐务管理局的要求下,下关驿运处开辟了乔(剑川乔后盐井)关(下关)驿线,共95公里,在短短两个月的时间里就运输食盐100万斤,解决了这一地区的食盐问题。乔关驿线在抗日战争中连续营运两年半之久。

其后,禄丰黑井盐矿又为盐霸所据,私运黑井盐到耿马、腾冲及缅境高价出售。黑井盐向以盐质优良闻名于滇缅,驰名中外的宣威火腿即用黑井盐腌制,并且黑井盐也是滇东主要的食盐来源。黑井盐为盐霸私运滇西、缅甸后,致使滇东缺盐更甚。舆论为之大哗,许多人患上甲状腺肿症。为此,云南省省长龙云特命驿运处赶运黑井盐以济滇东,从而开辟了黑(禄丰黑井盐矿)沙(沙矣旧驿)的驿运线30公里。并在交通要道设置管理站,登记运盐人夫、驮马及运量;与盐场公署达成协议,全部盐巴由省驿运处黑井办事处承运;在当地三道河、松平界、饮马山、滴水箐等四个回族村组织驮马、背夫;在沙矣旧驿设站,验收盐斤,并由该站仓库屯放转运。经过严密地组织,黑沙驿线开通后,1944年秋,就从黑井运出食盐100万斤。为此,当时的《云南日报》特作报道:黑井盐源源运到滇东地区,昭通、东川、鲁甸、彝良等县民众喜吃到黑井盐。在抗日战争期间,乔关支线、黑沙支线合计驿运食盐约2250吨。可以说,驿运为缓解云南缺盐地区的食盐困难,保障供给,平抑物价,稳定后方起到了不可替代的作用。

除以上叙述到的各条驿线外,还有滇越驿线也承担了部分运输任务。在滇西抗战前线,驿马凭借负载力强、善走山路的特点,奔走于前沿阵地,运送弹药。由于这方面资料不足,难以详说。

人的背夫,不畏牺牲,敢于吃苦,为国分忧,在两千多公里的驿运线上,抢运上万吨的战争物资和民用物资,为抗战的最后胜利做出了突出贡献,其功绩不可磨灭。

民间商家组织的马帮运输

云南民间商家经营国际贸易,利用马帮进行跨国运输由来已久。经过明清的大力发展,到民国初年至20世纪30年代,达到了极盛时期。各大商号组织的马帮长年来往于迤东、迤西、迤南及滇西北各主要干线,运送着出口的茶、丝及各种土特产,输入大量的棉纱、匹头、药品和日用百货。随着交通的发展,至抗日战争初期,云南大宗进出口物资的运输,已多为公路、铁路运输所取代,马帮驮运日渐衰落。

1942年,面对云南陆上国际交通完全被切断,内地经济遇到了极大的困难,物资奇缺,供应不畅,市场混乱,关乎国家存亡的严重局势,滇藏爱国商人纷纷意识到“国家存亡,匹夫有责”,重新打通滇藏印马帮驮运国际交通线,进口急需的各种商品,既可为国分忧解难,为抗战出力,也可获取可观的利润。于是在云南,原来主要经营滇缅贸易的各大商号,如茂恒、永昌祥、恒盛公、洪盛祥、永茂和等,以及丽江的恒和号、仁和昌、达记、裕春和、长兴昌,北京的兴记,山东的王云宝等商号都纷纷在印度噶伦堡、加尔各答等地设立分号,经营滇藏印贸易。同时,康藏数十户中小资本家和拉萨、昌都等地的中上层官商也参与中印贸易,他们除了在噶伦堡和加尔各答设商业机构外,又以拉萨为转运中心,先后在青海、玉树、昌都、芒康、甘孜、巴塘、重庆、昆明、丽江、中甸等地,设立固定或流动商号以及转运站。

滇藏贸易的交通线,基本上是明清以来的滇藏马帮运输线,即从云南昆明或下关—丽江—石鼓—维西一德钦—巴塘—拉萨—印度噶伦堡。这条路线要经过滇西北的高寒山区出省,经川边一带进入西藏达拉萨,再转印度噶伦堡,道远途长,崇山峻岭,气候寒冷,骡马运输甚为困难,有的路段只能依靠牦牛才能通过。沿途又多无食宿站店,马帮须自带口粮帐篷,每天只能走三四十公里,天黑以前就得搭起帐篷住宿。遇有江河,水流湍急,少有摆渡和桥梁,多为溜索,人畜只好分开,人从溜索滑过,驮马涉水而过。因此从噶伦堡运货到下关,需时三个月之久。冬季大雪封山,每年只有五至九个月的时间可以通行。

滇藏印贸易的物资全靠马帮驮运,故自1942年起,一时之间,各大商号纷纷买马,自组马帮,或加强与原有马帮的联系,雇请马锅头进行运输。抗日战争时期的滇藏印交通线上的马帮运输主要有两种形式。其一,滇藏马帮对接运输,即由云南各商号组织马帮从茶糖产地的思茅、普洱、下关等地收购藏民喜爱的绿茶、沱茶、红糖等,以及各种出口印度的商品,运至丽江,在那里与总之,抗日战争期间,由政府组织的以川滇间驿道为主的驿运,配合了滇缅公路、滇越铁路及其他现代化运输,在支援全国抗战乃至世界反法西斯战争,保障中国抗战后方的供给,稳定民心等方面发挥了积极的作用。云南各族人民在国家危亡的关头,响应政府的抗日号召,组织起成千上万的骡马、几千藏族马帮交换,从他们手中接运从印度进口的各种货物,如棉纱、布匹、毛呢、西药及日用品等,再把这些货物运到昆明等地销售。据估计,当时担负云南境内运输的驮马近万匹。而往来于丽江至拉萨间藏族商人的马帮数,也由四五千匹驮马增加到一万多匹,双程运量可达一千多吨。同时还运用了大批的牦牛参加运输。这种由滇藏马帮对接运输的形式,对马锅头和商号来说都甚为便利。在分段运输的过程中,各马帮对自己所走路线的地理环境、人文情况都十分熟悉,运输过程中的安全就较有保障。当时,云南货币到西藏就不通用,在滇藏不通汇的情况下,各商号的运价可以根据马锅头的需要,以行销西藏的茶叶或当地货币折兑,故很受马帮的欢迎。滇藏对接运输不便于各商号组织货物,避免马帮放空损失,因此,战时的滇藏印贸易的运输主要采取这种形式。另一种运输形式,是由滇省或藏族的大商号自组马帮进行全程运输。当时经营滇印贸易的商号,如铸记、永昌祥、恒盛公、洪盛祥、协树昌、永藏等都曾自购骡马组成马帮参与货运。在全程运输过程中,往往由于道途太远,地势险恶,气候严酷等原因,使自组全程运输的骡马体力不堪消耗,折损大半,故全程运输的马帮较少。

虽然滇藏印贸易的马帮运输线上困难重重,运价高昂,但在抗战紧要关头,国家存亡的严重时刻,滇藏两省的爱国商人和各族马帮均为大义所召,不仅仅把经营滇藏印贸易和运输看成是纯经济性的获利机会,更主要的是认为这是在为抗日出力,为国分忧,故以极大的热情投入到滇藏印贸易和运输中来。在云南,当时著名的各大商号几乎都经营此线贸易,就连一些中小商号也参与进来。在西藏,各界商业人士强烈表示愿为抗战的最后胜利不惜一切代价,积极支援西南大后方。当时大中小寺庙和僧俗商人,凡影响所及,纷纷前往拉萨或噶伦堡办货,分别运送到康定和丽江等地,回程又购办茶叶等物运往拉萨等地,在康藏间掀起了“大办商贸、积极支援持久抗战”的高潮。沿途群众卖草卖料,供给骡马需要,承担短途运输,协助长途驮运。尤其值得提出的是原来康藏沿途盗匪猖獗,自此以后为大义所召,盗匪竟销声匿迹,来往商旅畅行无阻。

抗日战争期间的滇藏印运输线上,西藏的拉萨、云南的丽江成为了重要的中转站和物资集散地。滇茶运到拉萨后,即由此行销全藏;印藏之货运至丽江后,又由此转运昆明及下关等地。在贸易最盛时期,丽江有中央和地方银行分支机构9家,大小商号1200余家,其中,拥有资金100万至200万的商号10家左右,这条路线上贸易的繁盛由此可见一斑。各大商号的贸易额也极为可观,如铸记,抗战期间每年经营滇印贸易额就约为20至60万盾(印度卢比)。西藏邦达仓总号,自1942年后五年间,就汇往印度1000万卢比购买战时内地急需物资。可以说,1942年至1945年间,云南民间经营的外来物资,几乎都是通过滇藏印马道,由马帮输入的。这对于战时“推广出口国产,换取外汇,购运国外物资,充实国内力量”,支援抗战,满足后方人民生活需要起了积极作用。1945年抗战胜利之后,此线贸易和马帮运输又逐渐衰落下来。

抗战期间,在战时特殊情况下,当云南国际交通线被切断之时,传统的马帮运输再次为人们所重视。无论是在政府组织的抢运抗日物资的驿运工作中,还是在各商号组织的滇藏印贸易的运输中,马帮凭着熟识地理环境、善走云南山道、对交通设备要求简单等特点,承担了繁重的运输任务,为缓解滇缅公路、滇越铁路的运输压力,充实后方经济,加强后方各省间经济联系,稳定人民生活,支援持久抗战,都做出了积极贡献。古老的云南马帮运输在其悠长的尾声中,又奏出了一个强劲的音符。

选自《滇缅抗战纪实》,中国文史出版社,2008年,第335-341页。

暂无评论内容