摘 要:明代西南边疆治理与茶马贸易,是互相包含又相互作用的关系。从积极角度看,明代西南地区纳入中央直辖促进了茶马贸易的顺利开展和商贸繁荣。在明代进行西南边疆治理的过程中,茶马贸易又作为重要的经济交往方式和文化介入模式发挥了重要作用,既促进了西南各族人民的通商互市和交往交流交融的加深;又在中央对西南藏区进行政治管控时承担了以物产资源吸引西南少数民族归顺的政治职能。对于云贵川和广西等地,茶马贸易构成的特殊经济网推动了西南地区经济发展,促进了当地各族人民的交往交流交融,在加强中央集权的同时,对明代改土归流的顺利推进产生了重要作用。

关键词:明代茶马贸易;西南边疆治理

作者简介:

陈盈诺,女,吉林通化人,宁夏大学民族与历史学院博士研究生,主要研究方向为民族关系史;霍维洮,男,陕西绥德人,宁夏大学民族与历史学院教授、博士生导师,主要研究方向为中国民族史、中国近代史。

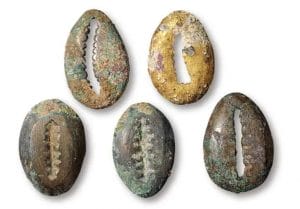

“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病,故唐宋以来,行以茶易马法,用制羌戎,而明制尤密。”[1]1931茶马贸易始自唐代,最初只是一种经济交往方式,中央政府向边疆少数民族收购边马,以茶兑或付金帛等方式支付马价。《新唐书·食货志》记载,“回纥有助西京功,代宗厚遇之,与中国婚姻,岁送马十万匹,酬以缣帛百余万匹”[2]1348。宋神宗时,李杞受遣入蜀置买马司,于秦、凤、熙、河诸州设官茶场,规定以四川的茶叶交换“西番”各族马匹,至此才确立为一种制度,茶马司成为专理茶马贸易的一个固定机构一直延续下来[3]27。到了南宋,茶马交易因政治中心南移只剩甘肃三场和四川五场。秦场、川场的互市民族和马匹作用有所不同,秦场的互市对象往往是西北各族,为战马重要来源;川场则大部分与西南各族互市,马匹主要用作役用[4]25。元代虽然仍对茶叶实行专卖,因战马来源充足,所以无需补充马源,茶马交易一度中断,到了明代才重新兴起。可以说,茶马贸易自唐宋发端后始终以经济符号和文化符号为导向,走入政治并成为少数民族治理手段的政治属性并不明显。直到明代重新恢复宋制并制定严密的茶马制度,通过加强“茶法”“马政”建设,茶马贸易才逐步在官方垄断下成为一种更具政治意味的“制度”。茶马贸易作为明代统治者施行的特殊手段,对边疆治理产生了重要作用,尤以西南地区影响为深。

西南边疆地理位置重要,地形崎岖,交通闭塞,民族成分复杂,文化差异较大,是历代边疆治理的重点区域。洪武十四年(1381),明朝将西南地区纳入版图,设置一系列土司、宣慰司进行管辖。永乐十一年(1413),明朝为进一步加强对西南地区的管理,设置贵州布政使司,贵州自此独立建省。明代统治者对于西南民族情况的复杂和治理的难度有着清晰认知,故在当地派驻军队,以卫所为据点实行移民屯垦,由此掀起大规模军事移民浪潮。此外,西南地区一直实行土司制度。土司作为生产方式落后的封建领主经济,世有其土、世长其民、各自为政的现实既阻碍了当地社会经济发展与文明进步,又不利于中央集权的巩固。明代一面在元朝基础上完善土司制度,将首领的管理和责任、义务规范化与具体化,一面在西南地区持续推进改土归流,为清朝在西南地区彻底完成改土归流打下了基础。

明代西南边疆治理与明代茶马贸易一直是学术界的研究重点,中国边疆通史类丛书中的多部著作就对明代西南边疆的政策、思想、制度等内容进行了系统论述。如马大正主编的《中国边疆经略史》[5],方铁主编的《西南通史》[6]和拉巴平措、陈庆英主编的《西藏通史》[7]。此外,针对明代西南边疆的治理机构、行政建制和政区变迁,近年来也产生了一系列新成果。如陆韧、凌永忠的《元明清西南边疆特殊政区研究》[8],赵云田的《中国治边机构史》[9],陈庆江的《明代云南政区治所研究》[10],罗勇的《经略滇西:明代永昌地区军政设置的变迁》[11]。明代西南边疆各类专题问题研究不断深化,论著频现。如陆韧、彭洪俊的《论明朝西南边疆的军管羁縻政区》[12],夏自金的《明代贵州省军政建制演变与地方治理研究》[13],刘建莉的《边地秩序:明代云南西南边疆地区的“内”、“外”之别》[14],蔡亚龙的《明代西南边疆民族地区的灵活编民》[15]。明代茶马贸易作为茶马贸易史的重要组成部分,一直是学术界热门话题,茶叶通史类著作对于明代茶马贸易的制度设计、管理体系与茶马比价进行了全面阐述。如陈椽的《茶业通史(第二版)》[16],陈祖椝、朱自振的《中国茶叶历史资料选辑》[3]。围绕明代茶马贸易的专项研究更是成果斐然,如陈一石的《明代茶马互市政策研究》[17],李三谋的《明清茶马互市探析》[18],金燕红、武沐的《明初茶马贸易衰败原因的再辨析》[19],谢玉杰的《明王朝与西北诸番地区的茶马贸易》[20],郭孟良的《略论明代茶马贸易的历史演变》[21]。明代西南边疆治理与明代茶马贸易论著虽多,但往往只是孤立研究,针对明代西南边疆治理的专门论述多涉及政策、制度与治理机构、行政建制等方面,明代茶马贸易则集中在管理、价格体制的调整、官营体制的目的和作用等方面。换言之,分开研究两者的论述较多,从宏观角度论述明代茶马贸易和西南边疆治理的关联者较少。与此同时,北方少数民族对茶叶的刚需,使学术界对茶马贸易在民族治理方面作用的研究集中于北方各族。事实上,西南地区作为茶马贸易过程中的重要供给方,重要性不容忽视。从积极角度看,明代西南边疆治理与明代茶马贸易是互相包含又相辅相成的关系。明代西南地区纳入中央直辖,促进了茶马贸易的顺利开展和商贸繁荣。

在明代进行西南边疆治理的过程中,茶马贸易又作为重要的经济交往方式和文化介入模式发挥了重要作用,既促进了西南各族人民通商互市和交往交流交融的加深,又在明朝对西南番部进行政治管控的过程中承担了以物产资源吸引西南少数民族归顺的政治职能。云贵川和广西等地通过茶马贸易构建了西南地区的特殊经济网络,促进了当地经济发展,巩固了中央集权,对明代改土归流的顺利推进产生了重要作用。

一、明代西南边疆局势概览

西南边疆是最早进入中国版图的地区之一,秦始皇统一六国后出动50万大军征服岭南,设置南海郡、桂林郡和象郡进行管理[22]154。秦汉对西南地区的最初认识来源于《史记》,该书将今云南、贵州、川西南地区的众多少数民族部落称为“西南夷”。《史记·西南夷列传》记载,秦在今滇东北和川西南设官置守,西汉先后设犍为郡、牂牁郡、越嶲郡和益州郡,将西南大部地区纳入管辖[23]2997。永平十二年(69),东汉在西汉基础上设永昌郡,西南地区至此完全纳入中原王朝版图。

(一)历代王朝的西南边疆治理措施

历代统治者根据历史条件的不同,对西南边疆采取了不同的治理措施。秦汉时期在西南地区开疆拓土并设置郡县。两晋时期因政策失当引发宁州地区的严重社会动荡。隋朝采取了积极有效的治边政策,却因享国日短而未产生较大影响。唐朝积极经营边疆,全盛时期在边疆地区置边州都督府和都护府,下辖800多个羁縻州,取得很大成效。宋朝治边政策以“守内虚外”为主,根据形势对大理和广西采取了不同的治策。历代统治者对西南地区治理的复杂性均有认知并采取了不同的治理手段,一定程度上推进了西南地区的开发,加强了各民族之间的联系。由于南北民族特点和边疆形势的不同,历代边患多在北方,导致中原王朝进行边疆治理时存在重北轻南的倾向,将精力集中于应对北方少数民族,对西南边疆治理与开发的力度较小。西南边疆治理进入下一发展阶段,应始于元明清三朝。自元之后,西南地区的经营方略明显区别于前代。元代北部边疆压力较小,对于南北边疆的治理较为持平。西南边疆既能为元朝提供赋税,又可作为蒙古与外界交往的门户,故而元代在西南各地广泛设治并驻军屯田,征收赋税与矿课,大力发展交通和开办学校。元代开创了土司制度的先河,西南边疆的开发自此得到较大发展。

(二)明代西南边疆局势

元代在西南边疆实施的种种制度为明清时期西南边疆治理奠定了重要基础。如果说元代是中央政府在边疆地区实行分治政治的分水岭,那么明代就是中原王朝将西南边疆彻底纳入中央集权统治的开端。明代西南地区主要包含云南、贵州、四川、广西和乌思藏(今西藏自治区)部分地区。明代西南政局变动频发,重大事件主要有西南地区纳入中央直辖、行政建制调整和3次边疆战乱。

1. 西南地区纳入中央直辖

洪武元年(1368),朱元璋建立明朝,开始统一全国的军事行动。洪武四年(1371)和洪武五年(1372)相继平定四川与贵州后,朱元璋将统一西南的重点放在了云南,其实针对云南的招抚活动在占领四川之时就已经开始[24]149。朱元璋先后5次遣使云南对梁王进行招抚,梁王认为“汉闭昆明,命使莫达;唐勤远略,只以自惫。天兵众多,恐无所用之”[25]245,对于朱元璋的招抚不予理睬并先后杀害明朝来使,朱元璋只能采用军事手段统一云南。《明史》记载,洪武十四年(1381)朱元璋命内臣敕谕乌蒙、乌撒诸部酋长,指出西南各地从古至今都朝贡中国,但是乌蒙、乌撒、东川、芒部、建昌诸部自恃桀骜不来朝贡,现已决心遣兵征讨,如各部部长明白自身之过,当立刻躬亲来朝,或遣人入贡,即可罢兵[1]8002。同年,傅友德率领30万大军自湖广行省辰、沅二州入贵,连克普定、普安,与盘踞云南的梁王的10万大军形成对峙。与此同时,另一支由郭英率领的明军从四川永宁南下急趋乌撒,形成对乌蛮土官力量的牵制,令其无法驰援曲靖路的蒙古军队。明军进展顺利,在平定澜沧江以东和靠近内地的乌蛮、白蛮后,澜沧江以西的“百夷”各部酋长慑于明朝兵威纷纷归附。云南经过10余年征讨终于平定,明朝将西南地区纳入版图,设置一系列土司、宣慰司管辖。元代将西藏正式纳入中央直辖,对于西南局势也产生了一定影响。明朝继承了对西藏的统治并建立了一套别具特色的僧官封授制度,在元代朵甘宣慰司和乌思藏宣慰司基础上设立俄力思军民元帅府与朵甘、乌思藏两个卫指挥使司。两个卫指挥使司后升格为行都指挥使司,下设指挥使司、招讨司、宣慰司、千户所、万户府等机构。各级军政机构的官员都由中央政府任命、升迁并颁授印诰,封委当地僧俗首领出任。

2. 行政建制调整

明朝对于西南边疆治理的另一贡献是正式设立贵州省。贵州在明代之前一直是人口稀少、偏僻落后之地,分属四川、湖广、云南3省管辖。元朝开通云南至湖南的驿路后,贵州成为重要交通枢纽,在经济和军事上的地位得到明显提升。明朝为确保对云南的统治,非常重视贵州地区的经营。永乐十一年(1413)设贵州布政使司,结束了贵州分隶诸省的历史,贵州至此正式建省。贵州布政使司共领8府、1州、1县,另有1处宣慰司和39处长官司,后调整为10府、9州、14县和1处宣慰司与76处长官司,统辖范围大致包括除今遵义、瓮安以外的贵州全境,所设10府分别是贵阳、安顺、都匀、平越、黎平、思南、思州、镇远、铜仁和石阡[22]207。除调整贵州行政建制外,洪武二年(1369)明太祖继承元代旧制设立广西行省,洪武九年(1376)改为广西布政使司,下领11府、48州和50县,辖4处长官司。广西布政使司所属11府,分别是桂林、平乐、梧州、浔州、柳州、庆远、南宁、思恩、太平、思明和镇安,所辖地域与今广西壮族自治区相近[22]207。

3. 西南3次战乱

出于“自古云南诸夷叛服不常,盖以其地险而远,其民富而狠”的认知,明朝对于西南治理的策略是“守在四夷”,虽以亲信统率重兵守之,但仍无法避免个别地区爆发叛乱。明朝西南边疆曾爆发过麓川之役、播州之役和奢安之乱3次重要战事,皆对明代局势产生较大影响。“麓川之役”始于正统四年(1439),“发十五万,转饷半天下。大师三动,连兵十年,兵士死伤不算,仅以破克,而中国益耗病”[26]3023,“尽调云南、贵州兵,连兵十年,将士多死,列卫空虚”[27]2849。发生于万历二十四年(1596)、属于“万历三大征”之一的播州之役更是集四川、贵州、湖广等8省之力,出兵24万、耗银200余万两才最终平定。播州之役的胜利增强了明朝对西南地区的管辖,对推进改土归流产生了重要作用。不过,播州之役也几乎耗尽了明朝最后的军力和财力,削弱了东北边防力量,是明衰清兴的转折点。天启元年(1621),四川永宁宣抚司奢崇明、贵州水西宣慰司同知安邦彦发动“奢安之乱”,波及川、黔、云、桂4省,死伤百余万。奢安之乱牵制了西南诸省的军事力量,使明朝处于三线作战、腹背受敌的境地,严重动摇了统治基础,加速了明朝的覆亡。

明代边疆情况复杂,治边重点虽仍放在北方,但对于西南地区的重视程度却并未降低。明代西南政局变动巨大,中央集权空前加强,除派驻重兵守御外,还进行了较大规模的军事移民,对西南地区产生深远影响,向心力明显增强。宏观来看,西南地区纳入直辖后局势相对较为稳定。这一局面的出现离不开明朝的政策扶持。茶马贸易作为其中重要一环,更是在西南边疆治理中发挥了关键作用。从另一层面来讲,西南边疆民族成分复杂,叛服无常牵制了明朝精力,对西南的几次出兵对局势产生了重大影响。同时,西南边疆局势对茶马贸易影响颇深,茶运因战乱受阻之事频发。明朝中后期茶马贸易官营体制无法维系,私茶的兴起与西南局势变动息息相关。茶马贸易作为明代治理西南的重要手段贯穿始终,茶马贸易的不同呈现形式折射出明代西南边疆局势的变化。

二、明代官营茶马贸易的兴衰

“茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺;其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之。其树如瓜芦,叶如栀子,花如白蔷薇,实如栟榈,蒂如丁香,根如胡桃。”[28]14茶,“其字,或从草,或从木,或草木并”[28]14。茶叶产自中国,喜欢温暖湿润的环境,常生长于南方地区,入沸水冲泡,汤色微黄,入口苦中略有回甘,因具有生津止渴、消食解腻之效而备受世人喜爱,成为不可或缺的重要饮品。中国茶叶发源于西南地区,饮茶之风广为流传,最初便是以巴蜀为中心。顾炎武在《日知录》中记述“自秦人取蜀以后,始有茗饮之事”[29]483,西汉人王褒在《僮约》中也记载“烹茶尽具,已而盖藏”“武都买茶,杨氏担荷”,可由此确定西汉时期巴蜀一带的市场中已有茶叶贩卖,同时茶叶被用于烹煮饮用。关于茶叶的起源,学术界目前研讨的已较为完善,陈祖椝、朱自振的《中国茶叶历史资料选辑》[3],陈椽的《茶叶通史(第二版)》[16],姚国坤的《中国茶文化学》[30],朱自振的《茶史初探》[31],姚国坤的《茶文化概论》[32]等茶叶专著都对茶叶起源与中国饮茶文化的形成进行了研讨,此不赘述。茶叶发展历史悠久,从药用到混合饮用再到食用,从南到北饮茶之风日盛,由上层士族走入千家万户,茶叶消费在唐朝达到鼎盛,茶马贸易由此产生。

(一)茶马贸易政治化的极盛时期

茶马贸易作为中国民族史上的重要经济制度,自唐宋发端,盛行于两宋、明、清,历经1000余年。一方面,茶马贸易作为经济符号和文化符号增进了各民族之间的经济联系,促进了民族交往交流交融。另一方面,作为封建时期的羁縻制度对少数民族进行管控,以加强中央集权。随着不同历史时期政治制度、经济模式、文化交往方式的变化,茶马贸易在不同阶段也有着迥异的呈现模式。茶马贸易特殊的文化综合体属性反作用于政治制度、经济交往和文化交融,进而影响民族关系。明代对于茶马贸易所发挥的政治效用空前重视,设置茶马司并不断强化“茶法”和“马政”,制定了严密的茶马制度,茶马贸易才逐步在官方垄断下成为“内充军实,外驭诸番”的“军国要务”。

明代茶马贸易的繁荣有其特殊的历史背景,除希望通过榷茶和易马增加财政收入、充裕国库外,更因边患严重,以此羁縻之法达到控制西北、打击残元势力的目的,为统一大业的完成创造条件。明朝建立初期残元势力盘踞北疆,民族局势并不稳定,所以统治者制定了西抚番夷、北御蒙古的战略方针,对西北各游牧民族上层大加笼络,遣使抚谕时厚加赏赐,通过朝贡、赏赐、互市等方式加强经济联系[33],茶马贸易便是其中最为行之有效的经济政策。明朝统治者认为“诸番之饮食,莫切于吾茶,得之则生,不得则死”[34]4058,因而制定严密的茶马制度,“严法以禁之,易马以酬之,禁之而使彼有所畏,酬之而使彼有所慕。此所以制番人之死命,壮中国之藩篱,断匈奴之右臂者”[34]4058,以达到巩固西北统治的目的。与此同时,明朝急需战马壮大军力抗击蒙古,“番饶马而无茶,故中国得以摘山之利,易彼乘黄”[35]卷二。明朝统治者利用番族“缺茶不可”的弱点,运用国家权力垄断茶马贸易,通过互市源源不断获得优良战马。《明史》中记述的“用茶易马,固番人心,且以强中国”[1]1947,反映了茶马贸易是集裕财、制夷、实军为一体的一本数利的经济政策。

明代茶马贸易在继承唐宋旧制的同时,进一步予以强化。明代茶马贸易在明初特殊的历史背景下兴起,又在封建国家的政权力量干预下发展壮大。无论茶马贸易制度,还是茶马互市本身都达到了空前的水平,作为封建政治和军事附庸的官市贸易形式,最终必然会被民间自由贸易的繁兴所取代[33]。随着明朝封建专制国家行政能力的下降,政府难以维持茶马运输,长期实行的不合理的茶马比价使茶马贸易产生了巨大的获利空间。换言之,私贩兴起是商品经济发展的必然结果。

(二)从官营垄断到私茶兴起

明代对茶马贸易异常重视,“自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千余里。山后归德诸州,西方诸部落,无不以马售者”[1]1947。明朝是茶马贸易最发达、茶马古道最繁盛的历史时期,“摘山之利而易充厩之良,戎人得茶不能为我之害,中国得马实为我利之大。非唯马政军需之资而驾驭西番,不敢扰我边境矣”[36]356。明朝统治者将茶马贸易视作国策,实行茶叶专卖制度,通过控制茶叶的生产、流通、销售诸环节羁縻诸番,以达到隔离“西番”与蒙古势力的目的。

明朝大力开展茶马贸易的基础是在全国范围内实行榷茶制度,“洪武初定令,凡卖茶之地,令宣课司三十取一”[1]1947。川、陕作为明代茶马贸易的最大供给端,管控最为严格。洪武四年(1371)户部上奏:“四川巴茶三百十五顷。茶二百三十八万余株。宜定令每十株官取其一。无主茶园,令军士薅采,十取其一,以易番马。”[1]1947除此之外,《大明会典》亦载:“凡中茶有引由。出茶地方有税。贮放有茶仓。巡察有御史。分理有茶马司、茶课司。验茶有批验所。”[37]2586明代在各个产茶地设置茶马司、茶课司、茶局、茶仓、茶转运司等专门机构,确定茶马比价、规定贸易年额、定制税额并完善茶法和马政。茶马司是明代中央政府与各族进行茶马交易过程中最为重要的专门机构,代表中央政府行使国家权力。《明史·职官志》记载,茶马司掌控市马之事,一般设置大使一人,副使一人,洪武时期在洮州、秦州、河州三地设茶马司并置司令和司丞,洪武十五年改设大使和副使各一人,罢洮州茶马司,令河州司兼领,洪武三十年又改秦州茶马司为西宁茶马司,洪武中期先设四川永宁茶马司,后革去,置雅州碉门茶马司[1]1767。茶马司的存在不仅维持了中央政府与番族各部的茶马贸易,更在后期保障了金牌信符制的普及,推动明代官营茶马贸易发展到顶峰。金牌信符是明代番部向朝廷缴纳马匹的凭证,“篆文上曰‘皇帝圣旨’,左曰‘合当差发’,右曰‘不信者斩’”“下号金牌降诸番,上号藏内府以为契,三岁一遣官合符”[1]1947。金牌信符制的实施使明朝在洪武年间获得了大量马匹,其实质是通过政府强制手段将正常贸易变成强制性纳马义务。这一制度不符合番部民众利益和经济发展的客观规律,在推进过程中遇到层层阻碍,永乐时期曾一度停止。金牌信符制恢复后不久,“番人为北狄所侵掠,徙居内地,金牌散失。而茶司亦以茶少,止以汉中茶易马,且不给金牌,听其以马入贡而已”[1]1931。到正统末年,金牌信符制已趋于废止。弘治十年(1497)御史杨一清奏请恢复,“而金牌以久废,卒不能复”[1]1931。

关于茶马贸易制度框架的建立,明朝认为维护官营茶马贸易的首要问题是禁止私茶,番人“嗜茶如命,得之则生,不得则死”,必须将茶叶掌握在自己手中。此举既可驭番,又能通过茶马贸易获得精良马匹以充军用。若不加禁止,私茶盛行后就无法以茶胁番,缺上等马匹以壮藩篱,导致“番人不仰我为命,而轻易犯我,边患或从是始,是则茶禁不严之过也”。是故,明朝一直使用严苛竣法管控私茶,“在太祖高皇帝日,私茶出境者斩。关隘不觉察者处以极刑。太宗文皇帝日,透漏私茶出境者,犯人与把关头目,俱各凌迟处死,家口迁在外。”[34]4057。梁材在《议茶马事宜疏》中建议私茶管控应量积边境之茶以防私通、通行内郡之茶以息私贩、严通番之刑以杜轻玩,认为“刑重而防守严,其谁肯舍身家之重而觅通番之利”[34]4073。除严苛茶法外,明朝还采取巡禁制度管控私茶流通。巡禁之策始于明初,永乐时改为御史巡茶,景泰时又恢复“行人”制度,成化初年再改为御史巡茶。随着明朝茶马贸易重心的转移,巡禁制度显示出不同的内容和特点。明朝在茶禁方面的管控不可谓不严,但茶禁愈严,茶利愈厚,私茶屡禁不止。虽然自明初开始就严禁私茶,但是长久以来滋生弊端,“洎乎末造,商人正引之外,多给赏由票,使得私行。番人上驷,尽入奸商,茶司所市者,乃其中下也。番得茶,叛服自由;而将吏又以私马窜番马,冒支上茶。茶法、马政、边防于是俱坏矣”[1]1931。

关于明代官营茶马贸易由盛转衰的原因,学术界已有相当研究,大致可分为以下四个方面。一是明代贵茶贱马的茶马比价导致茶利巨大,在利益诱惑下边民和边贩甘冒茶禁之险进行茶马贸易,以图高利。二是明朝后期行政能力的下降直接影响了官营茶马贸易的稳定性。三是茶马贸易作为明代国家垄断行业弊端丛生,金牌信符制对西番诸部的强制性纳税阻碍了地方经济发展,茶叶垄断与商品经济发展规律相悖,不符合各族人民共同的发展期望。茶叶垄断滋生吏治腐败,“近年各边贩茶通番,多系将官、军官子弟”[38]82,边镇军民也依托地理和语言优势内外串通贩卖私茶。四是明朝严苛的茶禁管制难以长期维持,官营茶马贸易的弊端极大损害了茶农利益,导致众多茶农逃离,茶园荒芜。明朝始终无法解决茶叶运输问题,即便尝试了“开中粮茶”“招商纳马”等办法,仍无法摆脱困境。明朝官营茶马贸易的历史作用在学术界多有争论,持肯定意见者认为明朝官营茶马贸易为民族融合和地方发展奠定了经济基础,促进了明朝贸易沿线城市的发展,加速了茶文化的传播,以茶驭番这一明朝基本国策对于巩固西北、西南边防发挥了积极作用;持反对意见者认为明朝以茶驭番带有明显的超经济剥削和民族压迫性质,金牌信符制的推行对西北民族所产生的作用是阻碍而非促进,明朝把控茶马贸易的行为影响了边疆各民族的正常生活,不利于茶文化的发展。虽然明代官营茶马贸易在当时的社会历史条件下呈现出种种局限性和弊端,有许多不成熟、不完善的地方,但是作为明代基本国策,依然完成了增加税收、增强军力、以茶驭番的历史使命。

三、明代茶马贸易与西南边疆治理

通过对明代西南边疆局势和明代茶马贸易基本情况的分析和概括,可以看出明朝对于西南地区的治理有了较多突破性进展,明代是茶马贸易政治性最大化的朝代。西南地区作为明代茶马贸易的重要供给端,二者息息相关、互相作用并相互影响。

(一)明代西南局势变动对茶马贸易的影响

西南地区作为明代茶马贸易的最大交易区,政治变动这一超经济干预因素作用于茶马贸易并产生一系列深远影响。

1. 明代军事移民活动对西南人口结构的改变产生了一定影响,促进了汉文化的传入和茶马贸易的发展

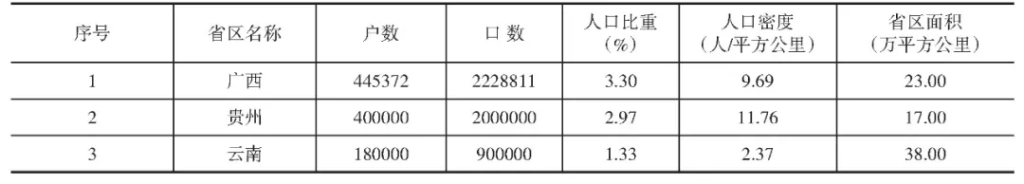

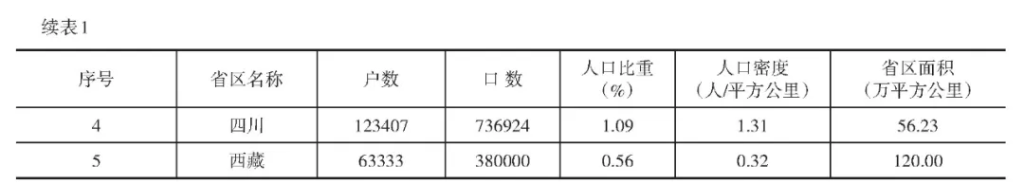

明代军事移民对当地人口结构的改变影响颇深,据《中国人口通史·元代卷》统计,当时西南地区人口数量大致为云南90万、贵州200万、四川73万、广西220余万、西藏38万。

表1 元代西南各省人口比重(1330年)[39]71

在元代西南人口基础上,明代军事移民又向当地输送了大量人口。洪武时期,明朝向云南调兵10次,总计25万人。如果加上原先驻守的军队,云南的军队总数应有30万。明代军事移民允许军人携带家眷,以每户3口计算,驻守云南的军士及其家属约能达到七八十万人。除云南外,明军于洪武十四年(1381)进入贵州,当时驻军7.4万余人,共设13卫和1个千户所。据成化六年(1470)记载,在贵州驻守的军士及其家属约有43万余人。云贵之外,明代在广西也设有6卫和1个千户所,驻守人数约有10万[22]205。明代大规模军事移民使大量汉族人口涌入西南地区,为解决军队给养问题,又在西南边疆推广商屯和民屯,掀起了以农业为主的规模空前的经济开发浪潮。各民族之间互动频繁,迁入的汉人官兵与西南各族人民开展商贸活动,丰富的贸易内容吸引了更多汉商,包括政府官员、商人、垦民、背夫、矿工、杂役、采药夫、西方传教士和各类工匠。为便于贸易,他们往往以点线状分布于海拔较低的河谷地带或川藏茶马古道沿线城镇。大量汉人进入西南地区后与当地各族人民通婚并安家落户,促进了汉文化的传播和西南各民族之间的交往交流交融,为茶马贸易打下了坚实的经济和文化基础。

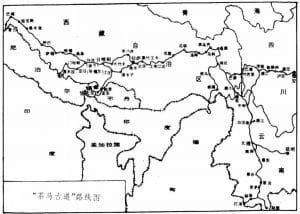

2. 明代在西南地区设置一系列土司和宣慰司进行管辖,加强中央集权的同时推动了西南地区茶马贸易的开展,川藏茶马古道在这一背景下兴盛起来

汉人在明代之前于藏彝走廊的活动主要局限在大渡河以东,这种情况真正发生转变是在明代中期之后。随着西南地区局势稳定,明朝开始将川藏茶马古道视为可以联结中原和藏地的交通要道,承担入贡、通使和与藏区贸易的重要职责[40]。明朝在四川和陕西分别接待了朵甘和乌思藏的入贡使团,并规定乌思藏贡使不再由青藏古道的洮州路入贡,转为川藏茶马古道入贡,由碉门供给入贡使节的完备食茶。这一举措加速了川藏茶马古道的畅通,使其很快发展为茶马贸易的另一条主要线路[40]。

3. 明代对西南地区管控的加强促进了茶马贸易的发展,对西南地区茶马司的建立和西南各地纳茶数量的增长产生了推动作用

元代虽通过四川监榷茶场使司管理榷茶,但是当时榷茶的主要地区并不在四川,而是江西、湖广、江浙等省。元代榷茶主要目的是招商纳引、商买商卖、增加税收。到了明代,茶马贸易收归官营,增税、羁縻、巩固边防等政治、军事职能更重,四川逐步在茶马贸易中发挥中流砥柱作用。洪武三十一年(1398),四川征茶量达到100万斤,由官军转运各茶马司。

除四川外,贵州建省对于茶马贸易的发展也产生了相当重要的作用。贵州地理位置特殊,无论川人南下、滇人东进还是桂人北上,贵州都是必经之路,承担着重要的贸易中转功能。永乐十一年(1413)正式建立贵州承宣布政使司,与都指挥使司同治,至此贵州建省的漫长历程告一段落[1]1197。贵州建省加强了明朝对西南地区的统治,交通得以贯通,加强了贵州在明代茶马互市中的政治效用。另外,贵州所产茶叶可以运往四川、藏区交换边马。贵州马是当时贵州商品输出的大宗,自给之外尚有富余,成为官府采购的重要对象。

除云贵川等西南诸省外,西藏的政治变化也直接影响茶马贸易的发展进程。明代继承了在西藏的主权,不仅在政治上建立归属,而且进一步加强经济控制。由于藏族饮食结构的特殊性,对茶叶的需求量较大。明朝同西藏进行茶马交易,一方面希望通过茶叶实现羁縻藏区的政治目的,另一方面想通过与西藏的经济互通加强经济管控。明朝西南地区所产茶叶输入西藏,茶马贸易的供给地转移至四川,使川藏之间的茶马流通更加便捷兴盛。

4. 明代西南政局变动对于茶马贸易的影响并非全部正面

明代西南地区发生过3次大规模战乱,对局势影响颇深。明朝对西南的几次出兵,茶运因战乱频繁受阻。此外,明代对于茶马贸易的管控带有明显的超经济剥削和民族压迫性质,限制了交易种类的扩大,阻碍了市场的正常进程。

总体而言,明朝在西南地区的种种政局变动,对于明代茶马贸易的顺利开展、商贸繁荣和西南各族交往交流交融发挥了重要的促进作用。

(二)明代茶马贸易对西南边疆治理的作用

明代西南边疆政局变动与明代茶马贸易之间是互相包含、相互作用的关系。茶马贸易作为明朝“内充军实,外驭诸番”的“军国要务”,所产生的作用并非只是经济层面的介入,其对明代政治体系、经济发展、文化传播、民族交往交流交融等各个层面都产生了相当大的影响。西南地区作为明代茶马贸易的最大贸易地,受其影响颇深。针对明代茶马贸易对西南边疆治理的作用,本文将从以下4点展开论述。

其一,茶马贸易作为政治手段,对于明代西南边疆的安宁和国防稳固具有维护作用。茶马贸易对西南边疆的政治影响需要一分为二地看待。针对西藏地区,明代茶马贸易增强了中央集权,确保了明朝在西藏的统治地位。藏族因“其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解”,故而将茶作为“一日不可或缺”的生活必需品。茶叶作为一种文化综合体,很早就进入了羁縻体系之中,成为羁縻的重要手段。以茶羁縻作为一种历史现象,从唐朝开始便已加以运用,到了明代发展到顶峰。明代实行茶马贸易官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶。明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营并严加控制,主要目的就是希望借助国家力量辅助藏区经济活动的顺利开展,以经济手段达成对藏区的统治功能。换言之,茶马贸易作为一项经济往来,其所承担的并不仅仅是经济属性。明朝在河、湟、洮、岷、雅等西部重镇建立茶马司,作为西部地区的军事据点,对于国防安全意义重大。在上述各地建立茶马司,有助于明朝扩大政治影响和实施有效羁縻。明朝后期确立了在西藏的差发马赋制度,将汉藏之间单纯的茶马交换转化为一种变相的赋役。虽然这一制度对于藏区民族带有明显的压迫属性,但也标志着明朝在西藏建立了直接稳固的统治,增强了藏区各民族对中原地区的经济依赖。此外,明朝不仅对西藏底层人民进行管辖,更对上层僧侣进行招抚,规定受封的上层僧侣必须定期到中央朝贡。明朝厚赏来使以示怀柔之意,赏赐以茶叶为主。《明史》记载“诸番恋贡市之利,而欲保世官,不敢为变”[1]1197,通过怀柔手段促进了中原与藏区之间的经济往来,进一步加强了中央对西藏的统治。

其二,在云南、贵州、四川、广西等西南各地,以茶易马既对明朝充实军备、守卫边疆产生了积极作用,又加速了该区域经济发展,为地区稳定和改土归流政策的推进奠定了重要基础。针对明代改土归流这一重要政治举措,学术界已有相当研究。明代总设土司近1300家,但改土归流者只有90余家,其被废止的原因往往是仇杀、争袭、绝嗣或获罪。明代土司制度根深蒂固,朝廷既无法全面改土归流,改土归流的根本目的也不是废止土司制度,而是健全惩戒措施,更加合理地约束土司行为以维护国家统治。在这一前提下,顺利推行改土归流的首要条件就是增加西南各族对中央集权的认可,加强民族向心力,茶马贸易恰好可以发挥作用。明代西南地区茶马贸易繁荣,频繁的商业互市促进了茶马古道西南段贸易重镇的兴起。明朝的大规模军民屯垦更是促进了汉文化的传播和西南地区的发展,加速了各族人民之间的沟通交流。西南地区经济的快速发展和民族文化的兼容促进了西南各族人民向心力的增强,为明朝在西南地区的政策推进奠定了重要基础。

其三,茶马贸易作为经济手段加速了西南地区的经济发展,增加国家税收的同时促进了商贸的繁荣和周边城镇的兴起。西南地区多茶,北方各族人民多马,“番饶马而无茶,故中国得以摘山之利,易彼乘黄”[35]卷二,繁荣的茶马贸易为明朝带来了丰厚的税收和丰富的马匹资源,充盈国库的同时加强了军力。正如郎瑛所言:“戎人得茶不能为我之害,中国得马实为我利之大。非唯马政军需之资而驾驭西番,不敢扰我边境矣。”[36]356除以茶驭番增强国力外,明代更是茶马贸易发展的顶峰时期。西南地区茶马贸易往来不断,无论是前期的官营茶马交换,抑或后期私营茶马交易盛行之时,西南地区始终维持着茶马贸易的热潮。频繁的茶马贸易使西南茶马古道上的贸易重镇兴起,逐步发展为当地的政治、经济中心,青藏线上的今湟源、天水、临洮,川藏线上的今泸定、康定、理塘、巴塘、道孚、炉霍、昌都,滇藏线上的今丽江,西藏今拉萨、琼结等县市皆为代表。

最后,明代茶马贸易加速了茶文化的传播,在频繁的商业贸易过程中逐步形成西南特有的商业文化和民族交往方式,促进了西南各民族交往交流交融。茶马贸易是西南地区商品贸易的主要类型,但是当地的商品交易类型并不仅限于此,除茶马外,更有丝、盐、铜和各地土产等多种商品的往来贸易。中原与藏地之间的茶马贸易促进了西南茶马古道的发展,其又进一步推动了各民族文化交流,川藏、青藏、滇藏等互市地区的民族往来更加密切,汉藏文化实现相互作用与互相影响。西南地区在长期贸易过程中形成世代沿袭的商业传统,这一传统又因民族关系的变迁和贸易制度的发展而不断调整,逐步转变为独特悠久、内涵丰富的商业文化。汉藏民族之间的文化典籍和语言文字互相流通推广,更有科技工艺、宗教信仰、思维方式、审美趣味等方面的沟通与交融。此外,茶文化在传播过程中于西南各民族中形成了独特的饮茶文化,促进了各民族多元文化的丰富。

因篇幅所限,本文对于明代茶马贸易和西南边疆治理之间的联系只进行了概括性论述。明代茶马贸易作为中国茶马贸易史的极盛时期,不仅是充盈国库、促进国家经济发展的经济手段,更以其特殊的多元文化属性在维护国家边疆稳定、促进区域发展、增进民族感情方面发挥了重要的政治作用。受到时代背景和历史条件的制约,明代茶马贸易体系仍然映衬着封建统治者的压迫和剥削属性,客观上伤害了少数民族利益和情感,一定程度上对边疆治理产生了反作用。但是,明代茶马贸易完成了其历史使命,对西南边疆治理产生了积极作用,为西南各民族交往交流交融提供了必要条件。

《民族学论丛》2024年第4期

参考文献:

[1]张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3]陈祖椝,朱自振.中国茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1981.

[4]中国农业百科全书总编辑委员会茶业卷编辑委员会.中国农业百科全书茶业卷[M].北京:农业出版社,1988.

[5]马大正主编.中国边疆经略史[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

[6]方铁主编.西南通史[M].郑州:中州古籍出版社,2003.

[7]拉巴平措,陈庆英.西藏通史[M].北京:中国藏学出版社,2015.

[8]陆韧,凌永忠.元明清西南边疆特殊政区研究[M].北京:人民出版社,2013.

[9]赵云田.中国治边机构史[M].北京:中国藏学出版社,2002.

[10]陈庆江.明代云南政区治所研究[M].北京:民族出版社,2002.

[11]罗勇.经略滇西:明代永昌地区军政设置的变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[12]陆韧,彭洪俊.论明朝西南边疆的军管羁縻政区[J].中国边疆史地研究,2013(1).

[13]夏自金.明代贵州省军政建制演变与地方治理研究[D].昆明:云南大学,2020.

[14]刘建莉.边地秩序:明代云南西南边疆地区的“内”、“外”之别[J].中国边疆史地研究,2020(3).

[15]蔡亚龙.明代西南边疆民族地区的灵活编民[J].江西社会科学,2022(6).

[16]陈椽.茶业通史(第二版)[M].北京:中国农业出版社,2008.

[17]陈一石.明代茶马互市政策研究[J].中国藏学,1988(3).

[18]李三谋.明清茶马互市探析[J].农业考古,1997(4).

[19]金燕红,武沐.明初茶马贸易衰败原因的再辨析[J].西藏研究,2014(1).

[20]谢玉杰.明王朝与西北诸番地区的茶马贸易[J].西北民族研究,1986(1).

[21]郭孟良.略论明代茶马贸易的历史演变[J].齐鲁学刊,1989(6).

[22]方铁.方略与施治:历朝对西南边疆的经营[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[23]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1962.

[24]王文光,朱映占,赵永忠.中国西南民族通史(中册)[M].昆明:云南大学出版社,2015.

[25]倪蜕.滇云历年传[M].李埏,校点.昆明:云南大学出版社,2018.

[26]傅维麟.明书:卷七十四[M].清光绪五至十八年定州王氏谦德堂刻畿辅丛书汇印本.

[27]夏燮.明通鉴:卷二十四[M].清同治十二年宜黄官廨刻本.

[28]陆羽.茶经[M].张则桐,注解.厚闲,绘.西安:三秦出版社,2020.

[29]顾炎武.日知录:卷七[M].谦德书院,注释.清康熙三十四年潘未遂初堂刻刻后印本.

[30]姚国坤.中国茶文化学[M].北京:中国农业出版社,2020.

[31]朱自振.茶史初探[M].北京:中国农业出版社,1996.

[32]姚国坤.茶文化概论[M].杭州:浙江摄影出版社,2004.

[33]郭孟良.明代茶马贸易的展开及其管理制度[J].汉中师院学报(哲学社会科学版),1991(1).

[34]陈子龙,辑.皇明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[35]李默.孤树裒谈[M].明刻本.

[36]郎瑛.七修类稿[M].上海:上海书店,2009.

[37]赵用贤.大明会典:卷三十七[M].申时行,修.明万历十五年内府刻本.

[38]杨一清.杨一清集:上册[M].北京:中华书局,2001.

[39]李莎.中国人口通史·元代卷[M].北京:人民出版社,2012.

[40]陆晗昱.试论西南茶马古道的发展与多民族文化交流[J].跨文化传播研究,2023(1).

暂无评论内容