摘 要:清代土练与乡兵、土兵有别,是一支既能离乡远征又能本境防堵的西南边疆地方军事力量,兼具民兵和雇佣兵性质,与清朝相始终。按区域可分为改土归流区土练和土司区土练,按职能可分为额设土练和出征土练。土练的粮饷和赏恤有一个逐步接近绿营兵的制度化过程。额设土练由朝廷按月供给银两,拨给耕地,需常川驻守在府厅州县和土司区要隘,或配合汛塘协防,或在汛塘设置前承担汛塘职能。出征土练随绿营征讨,朝廷供给出征粮饷,给予赏恤。清朝为适应西南边疆管控形势而建立的土练,是朝廷平定西南各省叛乱和稳定西南边疆秩序的重要保障,其背后有很强的国家意图。

关键词:清代;西南边疆;土练;军权地方化

作者简介:王春桥(1986—),男,云南大学历史与档案学院副教授。

土练是清朝西南边疆一支重要的地方军事力量,与清朝相始终,对研究清代地方军事制度和边疆史等问题十分重要。然而,学界对土练的了解有限,其观点要么停留在《清史稿·兵志》上,[1]要么认为土练是团练。[2]此外,既有研究认为,19世纪四五十年代前,清朝地方民兵武装在八旗、绿营军力不逮时,土练会被组织起来,但只能捍卫乡里,不得离乡征调,事平后即裁撤。之后,清朝地方军事制度发生突破性变革,在经制兵之外,存在可以离乡远调的职业性雇佣军。[3]谢晓辉的研究把这种军事变革时间前推,认为18世纪末19世纪初的傅鼐练兵是清代地方军事制度变革的肇端。[4]过往研究清代地方军事化或军权地方化,主要聚焦于内地,其实在西南边疆早有端倪。雍乾年间,朝廷开始征调西南边疆的土练,出戍地方,离乡甚至出省,随绿营兵出征。乾嘉以降,土练逐步形成了一套稳定的组织模式和规制。然而,学界谈及清代土练,仍将其置于土司制度或保甲制度之中,对土练的理解有失偏颇,进而对清代军事制度变革和地方军事化进程的认识仍有一定疏漏,重新厘清和检讨清代土练问题,以期改变学界对清代土练的认知,展示清代地方军事化复杂情景的某些面向及其背后的国家意图,深化对清代军事制度复杂性和多重性的理解,揭示清代军权地方化在西南边疆的演进路径。

一、土练与乡兵、土兵辨疑

《清史稿·兵志》认为土练主要在西南地区,有“土练乡兵说”“土练土兵说”等观点,乡兵、土练和土兵时常互用。[5]该观点被民国《新纂云南通志》和后来学者所继承,故有必要厘清乡兵与土兵、土练之关系。

乡兵历朝有之,明清易代后,乡兵在国家层面随明亡而消失。雍乾时期,“边地逐渐出现官方组织的团练活动”,即团练乡兵,[6]亦称乡勇。雍正十三年(1735),贵州部分州县遭苗民焚掠,朝廷下令招募民壮防守,贵州巡抚在镇远等处“附近新疆各州县招募土兵,团练乡勇,以资捍御”,故镇远府、施秉县和平越县共练成乡兵1400余名。这些乡兵被分为4类,即进剿乡兵、守城乡兵、分防要隘乡兵和居村防守乡兵。进剿乡兵待遇照进剿土兵例,给口粮和安家月饷银;守城乡兵给口粮和月饷;分防要隘乡兵只给口粮,不给饷银;居村防守乡兵,不给口粮,按村寨大小,量给牛酒之赏。[7]湖广一带乡兵与贵州乡兵相同。[8]这次贵州官员不仅在附近“新疆”州县召募乡兵,亦招募土兵。可见,乡兵与土兵不同。

雍正十年,云贵总督高其倬在改土归流后广西太平府邓横等寨的善后意见中指出:

应将各寨编定十家一甲,设甲长一人,令稽查居人出入。又每甲选年力精壮者三人为土练。又每五甲设练长一名,选勤慎者充之,约束土练,听地方官稽查管辖,以防御地方。[9]

高其倬提议编选土练,设置练长,令地方官稽查管辖,其组织形式与保甲相同,目的是防御地方。高其倬的土练应是乡兵,其行政基础是保甲体系,与乾隆元年(1736)四川道监察御史薛馧奏请的广西乡兵组织模式相同:

酌量州县大小,无论民瑶,就其乡村聚落,挑定三四百名,或五六百名,免其门差,十人立一小甲,五十人立一甲长,百人立一练总,农工之暇,以时操习,器械随宜,鸟枪为要。该州县官除责成练总团练外,秋冬时乘便清查各乡,亲自简阅,设法鼓励,务期精强。平时守护乡闾,有惊捍御寇贼,不费斗粟而得兵数万,保爱身家,自为战守。[10]

薛馧的组织模式是乡兵保甲化。在乡村聚落挑选乡兵,按保甲方式,让乡兵“力田讲武”,“保爱身家,自为战守”。高其倬广西编选土练的建议与薛馧的团练乡兵相同。二年,两广总督鄂弥达反对薛馧的建议,称乡兵“练之固难,养之亦难,驭之尤难,未便骤议招集”,且“边境皆有土司所隶土兵,颇资捍卫,可供调遣”,乾隆帝认同了他的意见。[11]土兵的存在,是鄂弥达反对招募乡兵的一个理由,这也说明土兵与乡兵有区别。

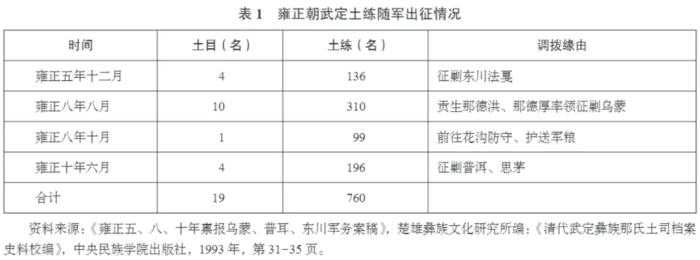

据此,雍乾时期,西南乡兵的产生与西南边疆改土归流、社会动荡和兵力不足等有关,乡兵有进剿和防守两种职能,不离开本境,与保甲制度密切相关,但这些乡兵与雍正八年平定乌蒙、东川之乱的乡兵不同。据《清实录》,雍正八年,为平定乌蒙、东川之乱,鄂尔泰“令各地方官,团练乡兵,以资守望”。[12]《清史稿》载鄂尔泰“调官兵万余人,乡兵半之,遂定东川,是为乡兵之始”。[13]两处所载之乡兵,应包括乡兵和土练,团练乡兵是“以资守望”,防御本地;土练则被调离本境,随官兵征剿东川等地。云南武定府档案记载了土练随军出征情况,详见表1。

表1详细记录了清廷调拨武定土练的时间以及调拨土目、土练的数目和调拨缘由。武定土练参加的正是雍正年间的乌蒙、东川之役。

同在雍正八年,云贵总督鄂尔泰赏给武定那德洪土把总职衔,令其率土练出征东川,但那德洪拒绝土把总一职,称“幼读诗书,授列纳监,身列黉宫”,愿以监生身份在军前效力,且所率土练“皆知报国,凡遇杀贼之际,俱各争无不待”。[14]同时,又因东川平定、乌蒙恢复,且“春耕已动,农事正殷,若土练等必同官兵一齐班师,则徒费朝廷粮米”,而土练皆是贫苦农民,纳税后本无存粮,需自食其力,故那德洪奏请撤回土练,归农纳钱粮,这样“兵农兼尽而国赋亦不致有误”。[15]此外,他还声称武定茂连早已改土归流,编入保甲,地方上没有武器,加之连年奉文收缴,故土练出征需到官府承领军器,事竣归还。[16]

十年,武定土练又奉命离境出征普洱等地,到省城后,每名土练,云贵总督高其倬赏银5钱。十一年四月,每名土练,总兵又赏银5钱5厘。七月,撤回省城的土练,云贵总督尹继善每人赏银5钱;阵亡土练,每名领恤殓银9两;病故土练,每名领恤殓银6两;受伤头等和受伤二等土练,每人赏银5钱;受伤三等土练无赏银。[17]奋勇打仗土练,有的赏重量不等的银牌和木红布,有的只赏银牌,有的无赏。受伤土练,有的赏银牌和木红布,有的赏银,有的无赏。阵亡或病故土练,仅部分有恤赏银5两,大多未议恤。[18]这些土练事竣需返回原籍归农。

如上述,明末已改土归流的武定土练,由监生那德洪召集征调,兵农合一,缴纳赋税,未脱离原有社会经济结构,具有民兵性质,没有乡兵一样的团练组织形式,不能定义为土司兵(土兵)。土练出征待遇,主要包括赏银、恤殓银、受伤赏银三部分,主要由官员赏给,没有固定标准,既有别于土兵,[19]又不同于乡兵。

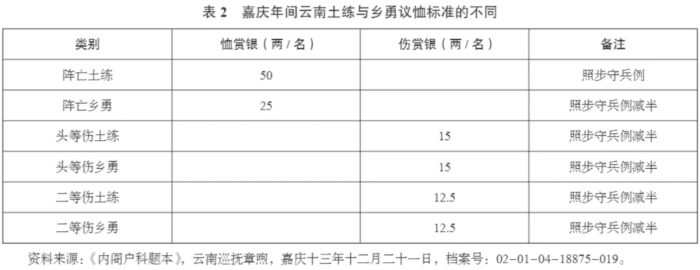

从嘉庆年间土练与乡兵的赏恤银亦可知二者有所不同。嘉庆初年,清廷派兵征讨云南维西,调拨土练和乡勇随征。事后,朝廷对伤亡土练和乡勇分别议恤,详见表2。

由表2可知,阵亡土练和阵亡乡勇的恤赏银不同,乡勇减半,而土练则跟绿营步守兵同;伤赏银土练与乡勇同,都按步守兵例减半支给。

当然,乡兵与土练也有共同属性,都是国家百姓,大都务农为生,朝廷征调方能集结。乡兵“有田产家室者十居六七”,[20]有事“招集乡农立甲团练”。[21]可知,乡兵大都有田产和家室,需朝廷召集团练。土练也是国家百姓,拥有民籍,大都需务农,须官方征调。武定土练如前述,以农为业,耕种土地,缴纳赋税。又如云贵总督尹继善在雍正十一年指出,“土练皆系百姓,并非土目私人,非奉官调,不应擅动”。[22]再如朝廷在道光三年(1823)议恤阵亡武定土练阿故时,称其“系茂连乡土住民籍”。[23]

诚如上述,雍乾时期,官员对乡兵和土兵的区别有清晰的认知,但对乡兵和土练的认知有时会出现混用,例如高其倬所谓的土练其实是乡兵。乾嘉以后,土练与乡兵之间的区别已明显,才会在议恤土练和乡兵时有所差别,故将晚清团练追溯到雍乾时期的土练值得商榷。土练与乡兵虽同为国家百姓,但二者的行政基础不同,乡兵的行政基础是建立在保甲制度之上,与土练,特别是与土兵的行政基础不一样。因此,在讨论乡兵和土兵、土练问题时,应避免将三者简单地等同和混用。

二、土练的分类与性质

土兵一词,源于宋代,历元明清至民国,其含义因土司制度而改变。清代土兵专指土司兵,改土归流后,土兵制度渐走向衰亡。清代土练,既存在土司地区,亦存在改土归流后的府州厅县之中,且《大清会典事例》将土兵和土练的赏恤并列。[24]故在探讨土练的分类和性质时,不能将二者完全等同,应根据土练的地域来源、组织方式和职能等来确定。

(一)改土归流区土练

改土归流区土练主要是在云南武定、开化、威远等各府厅州县和四川西北部“改土归屯”的金川地区等地。

武定府,明万历三十五年(1607)改土归流,是目前可见清代档案文献中最早记载土练的地方。武定土练遇事受朝廷征调,事竣回籍归农,耕种练田纳税。耕练田者,需派土练出征。如上所述,雍正五年,武定府茂连乡土练,受鄂尔泰征调,征剿东川法戛等地。[25]八年,鄂尔泰再次征调武定土练征东川,授那德洪土把总职,那德洪拒绝接受该职,并强调茂连乡早已编甲入流,其地土练由农民组成,兵农合一,且有家室,需缴纳赋税。[26]此外,这些土练有练田和练册,历年耕种出练。例如道光五年,武定茂连乡夷民上诉书吏谋霸练产,称自祖辈开始耕种练田,所有乌蒙、永北等地的军务,每次应征土练34名,历年耕种出练,没有异议,现存有练册。[27]

开化府,康熙年间改土归流,[28]土司地已设里甲,朝廷在该地征收钱粮,安设土练。这些土练盐粮由驻地所属州县请领供给,并随驻地归属州县的变化而变化。乾隆八年,因安南“夷匪”矣杨等号召当地少数民族沙人抢掠马安山、都龙一带,清廷调开化府属土练前往沿边要隘堵御。[29]在开化府原古木土司地逢春里设土练165名,在牛羊土司地东安里设土练175名。[30]九年,官兵撤回,从开化府属土练内拨170名,到马白、牛羊等地协同原设汛兵防守。[31]十四年,仍留开化府属土练75名驻守。据“坝洒烟瘴极重之地,因官兵不习水土,募土著人代之”[32]推之,这些驻扎坝洒一带的土练,应是朝廷雇募的能耐烟瘴的土著,与汛塘绿营兵协防安南内犯。这些土练从乾隆八年至四十年九月,朝廷支给盐菜口粮。此后朝廷支给土练每日米折银1分,由文山县发放,3年报销1次。嘉庆二十五年(1820),因开化府属土练驻守之地东安里改归安平府管理,自道光元年起,这些土练的盐粮不再由文山县折给,改由安平府同知请领支给和报销。[33]

威远厅,雍正年间改土归流,有额设土练,由朝廷任命土把总等督率操演,官府供支粮饷银两,拨给官荒土地耕种,与汛塘绿营兵协同防守。威远厅督率额设土练的土把总,与四川金川管理屯练的土把总相同,不属于土司体系,而是土弁体系,[34]有功授职并可袭职,有过撤职。[35]除了额设土练,威远厅还因事雇募土练。这些雇募土练除月给雇价外,其口粮盐菜银比额设土练多,但额设土练朝廷拨给官荒土地耕种,常川驻守。雇募土练则有事雇募,给予雇价和盐粮,事竣裁撤。嘉庆二年,清廷调拨官兵及土练剿捕窜入威远抢掠的倮黑,事竣后,留2000名土练在猛撒江一带分布防堵。这些土练都由朝廷就地雇募,每名月给雇价5钱,日给口粮盐菜银2分5厘,造册报销。四年,为了防御倮黑,在威远厅猛住设大汛,驻兵130名;在茂蔑设小汛,驻兵70名;在瘴疠极重的威远厅猛戛、猛班等7处,额设土练700名,常川屯驻,由土把总管束,遇事须向猛住汛和茂蔑汛报告。这些土练不再给雇价,朝廷日给口粮银,就近拨给官府荒地旷土耕种。每年冬春瘴消时,威远厅官员须巡防,督饬土练勤操技艺,若土练懈怠生疏,将被革退,报明另挑选人员充任。[36]七年,因威远厅额设土练700名不足以防守,于是增添1500名新雇募的土练,这些土练“系暂时驻防,非额设拨有土地耕种者可比”,若照额设土练例,每名日给米粮银2分,不给雇价、盐菜银两,难以维持生计,故云贵总督琅玕奏请增给。[37]

除云南有土练,四川亦有土练,主要集中在有土司的四川西北部的金川一带,是“改土归屯”的屯练之别称。四川屯练组织形式与云南改土归流区土练相同,四川官员已明确屯练不是土兵。乾隆三十八年,四川总督刘秉恬首次明确区分了四川土练屯兵与土兵之不同。他奏称,所设屯兵是十七年改土归流的杂谷脑等五处地方,从改流的番众中挑选3000名精壮番丁作为屯兵,并设7名土守备、10名土千总、20名土把总和40名土外委,分隶这五处地方,统领各寨屯兵,进行管束,且清廷循例给这些世袭的土守备、土千总、土把总和土外委养赡银。屯兵平时从事耕种和佣工,每年纳杂粮600余石,且没有粮饷。遇朝廷调遣,按各土兵之例,发放月粮和坐饷银1两2钱2分5厘,所需器械,由其自行置办。屯兵也不定期操练,只在每年秋季由副将检阅一次,若有身体衰弱者,即行裁汰和增补。每次出征,土练屯兵甚为得力,因杂谷脑距瓦寺不远,故每次提及屯兵和杂谷脑、瓦寺的土兵时,不能清晰地区分二者。其实,瓦寺等土司所属土兵“与此项屯兵迥不相涉”。[38]故清廷在议恤征剿小金川的土兵、土练时,将二者并列,[39]未再混淆四川土兵与土练、屯兵,有时用土练指代屯兵,[40]有时则直接称屯土练兵或屯练。[41]

此外,自嘉道以来,因云南气候环境和兵力不足等原因,在云南防边和征讨省内外各地叛乱时,土练的作用愈加重要,府厅州县官员主动或受命雇募土练,随军出征,有官员甚至捐给土练盐粮、坐饷银或雇价,与土司的土练不同。嘉庆二十五年,云贵总督伯麟称:

土练性习烟瘴,边外之事,宜与营兵并用……土练为最要也。各边土练,多系地方官招募,其强悍与夷人相等,亦能悉其山川道路,土练与营兵犄角互用,夷人……侵扰内地者,我兵即率同土练奋力驱逐……未有不败者也……历年试验,此系实在情形。但此等费用,例无应动款项,近年临边各府厅雇练,多系捐资,已有难继之势……可否饬下总督庆保、巡抚史致光等当此边境无事之时,陆续于官项内筹办,先拨数万金作为边费,存贮司库,以待有事,则赶紧雇练……不致临时束手,则安边自易矣。[42]

据此,至迟嘉庆年间,云南临边府厅州县土练已由政府官员雇募,但没有固定经费,大都是官员捐资,故伯麟建议朝廷专拨边防经费,用来雇募土练。

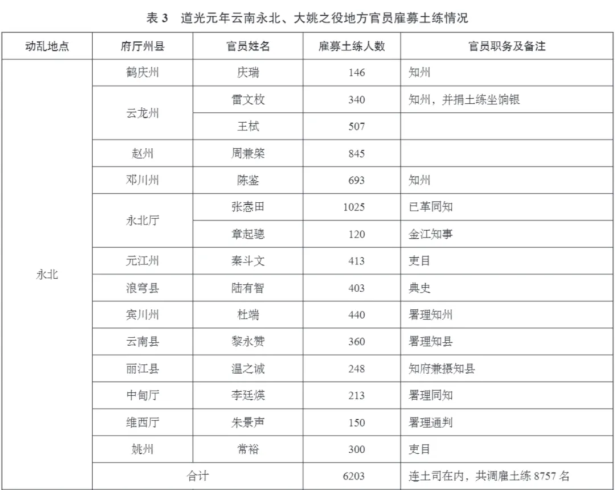

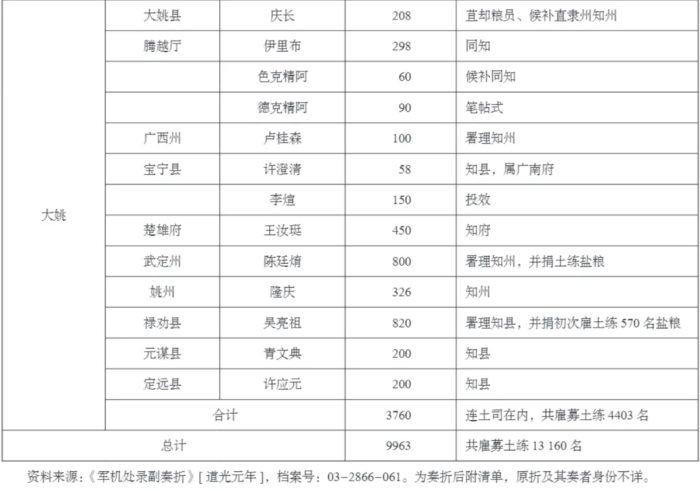

道光元年,永北、大姚等地发生动乱,朝廷征调官兵和土练征剿。其中,云南各地官员雇募了大批土练,详见表3。

据表3统计,仅道光元年永姚之役,官府雇募土练人数达13 160名,其中云南各府州县官员雇募土练9963名,约占76%。如前所述,道光之前,官员雇募土练的情况已经出现,但雇募经费无动用款项之例,大都是本省捐廉支用。[43]这种情况到道光元年发生了改变,土练始由国家专拨经费雇募。永姚之役中,清廷大量使用土练,因滇省土练得力,加之伯麟、史致光等人奏请,道光帝认为用土练,“必先筹画招募、奖赏之资,方能驱使”,故降旨云贵总督等筹款,作为募赏土练之资。于是,云南官员筹得20万两,发商生息,以备边防之需。[44]除部分官员捐助外,这些土练的盐菜、坐饷、恤赏和军火器械都由朝廷支给。[45]这些土练与土兵存在明显区别,由官员雇募,经费来自朝廷,不仅在本省随官军征讨,亦出省助剿。

(二)土司区土练

在云南,不仅改土归流区有土练,土司区也有土练,其性质与改土归流区的土练并非完全相同,主要在永北、广南、开化、永昌、顺宁等府厅所属土司地区。

永北厅土司在清初即“有额设土练,以土司地方应纳之粮充饷”。到康熙年间改设总兵,土司额设“土练亦一体裁汰,将弓弩缴贮镇库,粮悉交官,从此夷民不复知兵”。[46]此后,朝廷虽时常令永北各土司选调土练,离境出征,但这些选调的土练,大都采取招募方式。雍正六年,永宁土司奉永北镇命令,调土练300名,会同官兵前往四川腊汝窝征讨叛乱。十年,永宁土司选土练500名,由头目率其前往,随同官兵助剿。[47]嘉庆元年,清廷因征剿曲靖、威远等地兵寡,命永北厅同知李书吉等招募土练,招募到土练365名,赴威远协剿,前同知庄文和李书吉一同招募土练155名,赴曲靖协剿。李书吉又招募土练206名,赴贵州兴义协剿。[48]这些土练的招募费用,均由同知捐办,再行报销,但半数费用由地方官贴赔。[49]

广南土同知有额设土练750名。这些土练历来分给练田,维持生计,听候征调,征调土练超过额设之数,则由各寨出钱雇募,每名土练需银十二三两到二十两不等。[50]清廷征调广南土练,往往超出额设土练。乾隆五十三年,办理安南军务时,调派广南府土练1000名,广南府请领转发应支土练整装、坐饷和盐粮等项,后因安南事平,饬令广南土练归农。[51]超出额设的250名土练,应由各寨夷民或土司雇募。嘉庆二十二年,剿办临安高罗衣,广南土同知所雇募土练的整装银两,由土司自行措给,朝廷供支口粮、盐菜、坐饷等银,且每百名土练给人夫50名。[52]道光元年永姚事件,很多土司亦调土练随军征讨,大都是雇募,如永宁土司调拨雇募449名,北胜土司调拨雇募820名,顺州土司调拨雇募528名,蒗蕖土司雇募土练425名。[53]这些雇募土练是额设土练之外的土练。广南等土司所属土练,除额设土练是土兵外,其余土练大都是雇募的当地民夷,[54]有雇佣性质,事竣返回,务农纳税,非土兵。

顺宁、永昌两府属诸土司地区也派拨驻守要隘的土练。乾隆二十九年,云贵总督因两府地处极边,界连外域,于是在土司地就近派拨土练,在要隘设卡,常川驻守,除茂隆厂沙丁由该厂委办外,其余土练由朝廷支给口粮盐菜银。派拨的土练包括镇康土司壮练50名、耿马土司壮练150名、茂隆厂壮丁50名、孟定土司壮练30名、芒市土司壮练50名、遮放土司壮练60名、猛卯土司壮练60名,土司另选明白干练1人,立为头目,各督率巡防喳里上渡、滚弄中渡、南外下渡、南捧河口、三台山、蛮坎箐和底麻河等7处。每年猛猛土巡检司和南甸土司就近查察,所需盘费银两,亦由朝廷支给。[55]后来,这些土练相继裁撤。到嘉庆五年,清廷为防止倮黑劫掠,在猛猛和孟连土司境内辣蒜江以北和上下猛引等8处,各安设本地土练200名,共1600名,常川驻防。[56]九年,因边境宁静,将这些土练裁撤。十七年,为防止倮黑、野夷窜至内地劫掠,在瘴疠最盛且官兵不能驻扎之缅宁边外丙野、云州边外马鞍山等10处和腾越边外之蛮章山等10处,分驻土练800名,共1600名,常川驻守,朝廷日给银,不给口粮,由土司等拨给旷土耕种。十九年,缅宁云州汛防设定,将缅宁云州边外驻守的本地土练800名裁撤。二十一年,因腾越边外帮中一带已招募夷人200户在该处耕田屯守,且在马鹿塘、大坝添设汛防,于每年冬春两季,由腾越镇派官兵200名、土练300名,文员捐给口粮,轮流巡查,故将蛮章山等处800名土练裁撤。[57]需注意,《清史稿》将在缅宁和腾越边外常川驻守的土练与乡兵互用。[58]其实,这些土司区额设常川驻守的土练,是国家力量不能直接管控时采取的一种军事布防策略,当汛塘设置后,便逐步撤销额设土练,改为绿营防守。这些土练,有的是土兵,有的是官府招募的夷练,[59]并不是乡兵。

概言之,清代土兵属于土练之一种,但土练不仅是土兵,范围较广,土兵范围较窄,专指土司兵。这些土练有的属于土弁体系,大都由国家雇募。土司区土练分两种:一种是土司兵,即土兵,这里土兵与土练等同,亦随官军出征本省或他省,也有常川驻守土练和出征土练之别;一种是除额设土练外,官府在土司区能动员的总兵力,这些土练在战争中由朝廷征调,需要雇募,由土司自雇或者土司区村寨雇募,性质与土司兵有别。这部分土练的兵额没有严格的限制,据战事需要招募,雇募的土练战后需要立即裁撤回籍,耕种土地,有些还需缴纳赋税;而额设土练是国家根据布防需要,额定人数,需要长年驻守。

三、土练的粮饷和赏恤

清代土练的粮饷和赏恤有一个逐步靠近绿营兵的制度化过程,并非“饷章之增减不定,良以聚散无恒,故与额兵迥异,无编制之可纪”。[60]

雍正年间,土练粮饷具体情况并不清楚,由国家供给则可确定。乾隆初年,出征土练的粮饷详情已有明确记载,朝廷供给出征土练的口粮与绿营兵相同,每名日给口粮米1京升,与绿营兵不同的是没有盐菜银。乾隆五年,安南匪徒与云南境内沙侬占夺土地,围困都竜,朝廷调拨官兵土练前往防守,绿营兵丁每日给盐菜银1分5厘、口粮米1京升,堵御土练每名日给口粮米1京升,没有盐菜银。[61]十年,四川瞻对番人叛乱,云南巡抚张允随调官兵土练防堵翁书关等隘卡,防番人窜逸,土练应给口粮,照本地时价折银拨给。[62]

这种情况一直持续到乾隆清缅战争期间。乾隆三十三年,清廷进兵缅甸,调川黔及云南省官兵土练。于是,云南巡抚鄂宁奏准奉调出征缅甸的土练,每名日给口粮米不变,每10名土练给马1匹,驮运军装火药,每匹马给银15两,鞍架银5钱,由地方官转拨给土练自行采购,每天给草料银5分。事毕,变卖马匹归还款项。至于土练粮饷,出征土练每名日支安家坐粮米,折银3分7厘,每名日给盐菜银1分5厘,从安家坐粮银(又称坐饷)内扣除,安家坐粮银实每名日支2分2厘,而在本地防堵的土练,只给口粮,不给安家坐粮银。[63]是年,靠近缅甸的永昌、腾越、保山、顺宁、思茅等府厅州县拨赴各关隘的土练,即照本地方防堵土练例,只给口粮,每名日支口粮米1京升,不给安家坐粮银。而思茅出征猛麻的土练,虽每名日支口粮米1京升外,给盐菜银1分5厘,但朝廷未按“照题明奉调出师之例”,支给扣除盐菜银后的安家坐粮银2分2厘。[64]四川土练亦是如此,出征才有口粮、盐菜和坐饷银。三十九年,四川总督奏称,四川土练平时不支粮饷,朝廷征调时,才照土兵之例,给月粮、坐饷银1两2钱2分5厘。[65]

由此可知,清缅战争期间,朝廷制定了土练的粮饷标准,有了“奉调出师之例”和“本地方防堵土练之例”。出征土练有口粮、盐菜和坐饷银,口粮和盐菜银已与绿营兵丁基本相同;本土防堵土练只支口粮,不给坐饷银。四十九年定,土兵每名给行装银3两,月给坐饷米折银1两,月支盐菜银9钱,本境防堵土兵只给口粮,概不准给整装、坐饷和盐菜。[66]此后,无论是土司区土练还是改土归流区土练都开始有整装银、口粮、盐菜银和坐饷银等,且数额与《军需则例》基本相符,土练粮饷有了统一的标准,形成了制度。五十三年,支给广南土同知、富州土通判所调进征和留防1500名土练的各项银粮数额也与《军需则例》相符。[67]

嘉庆以降,土练离开本境,出征云南省内或省外的次数越来越多,朝廷不仅给整装、盐菜坐粮和口粮等,而且给离开原籍征剿的土练人夫和马匹,在本境征讨的土练则不给人夫。嘉庆五年,云南土练奉调进征黔粤仲苗,每名给整装银3两,月给坐饷米折银1两,每百名土练给人夫80名,随营抬送。出征但只在本境分防堵御的土练只支盐粮,不给坐饷。土练撤师回籍沿途行走,照例给盐菜口粮,不给人夫。[68]这次进剿,云南绿营兵和土练,照黔省官兵例,贵州关岭以内日支盐菜银3分,关岭以外日支盐菜银4分3厘3毫,兵丁土练每名都日支口粮8合3勺,丽江、思茅、顺宁和永北等府厅土练1398名,每2名土练,给马1匹。[69]土练给人夫,在云南境内每夫日价5分,口粮米1升折银1分。至黔、粤二省境内,照口外例,日给工价银8分,口粮米1升折银1分。[70]六年,土练征剿威远厅倮黑,每100名亦给夫80名,每夫日给银5分。[71]此外,官府募调土练征讨时,不同职责的土练,粮饷亦不同。二十二年,临安府高罗衣事件中,该府雇募的进征土练因在本境,不给人夫,广南土练则给人夫,每夫每站给工价银5分;所有进征土练的盐菜银、口粮和坐饷都与进征威远等地土练相同。雇募各要隘督剿的土练盐菜和坐饷银与进征土练相同,但口粮米是8合3勺,而各隘口协防的土练则每名日给盐菜工价折银5分。[72]

常川驻守的额设土练粮饷又与进征和防堵土练不同。乾隆年间,驻守各地的额设土练的粮饷并没有统一标准。乾隆二十九年,在猛卯、遮放、镇康、孟定等土司区常川防守的土练,每名朝廷日给口粮盐菜银4分。[73]自四十年起,在开化府沿边要隘与汛塘绿营协防的开化府属土练,每名日支米折银1分,动支司库军需银两,造册3年题销1次,成为定制,一直持续到道光年间。[74]这些土练并无朝廷拨给土地耕种之记载。与乾隆年间土练不同,嘉庆以后常川驻守土练,既驻守改土归流区要隘,亦驻守在土司区要隘,驻守土练人数由朝廷规定,称额设土练。额设土练的粮饷,由朝廷供应,不给盐菜和坐饷银,不给雇价,每名日给口粮折银2分,按30日计算,月给银6钱,在改土归流区拨给官荒土地,在土司区拨给土司土地耕种。嘉庆四年,清廷为防止倮黑渡澜沧江抢掠威远厅,在威远厅额设土练700名,常川驻守。这些额设土练,朝廷每名日支口粮折银2分,每年共支口粮折色银4970两,由威远厅同知请领,协同所管土把总等散给,按年造册报销,[75]此后形成定制。[76]同年,在缅宁府属猛猛、孟连等土司地安设本地土练1600名,常川驻防,每名日给银2分,不给口粮,由土司就近拨给旷土耕种,每年需银11 520两,按年题销。[77]十七年,在顺宁府、云州和腾越厅土司区安设土练1600名,常川守御,每名日给银2分,不给口粮,亦由土司拨给旷土耕种。[78]然而,在腾越等地招募的夷练粮饷与出征土练和额设土练亦有别。道光七年,招募傈僳等夷练370户,都是按户招募,每户都带有家口,为使其且耕且守,朝廷在“置田获租,以资口食”之前,仍发给盐粮,待田亩置齐后,即停供盐粮,购田所需银两,由云南捐廉银归补完款。[79]

土练的赏恤,在于激励出征土练冲锋陷阵和出征土练的善后安置,也是土练战时粮饷制度的一个特殊内容,但是否赏恤,则很大程度由官员决定。如前文所述,雍正十年至十一年,武定土练出征普洱、思茅等地,出征土练的赏恤待遇大致包括赏银、恤殓银、受伤赏银三部分,主要由官员赏给,不同区域土练,不同征讨事件,赏恤不同,没有固定标准和制度,[80]赏恤较轻,亦未按土兵之例赏恤,[81]比土兵赏恤要低。

乾隆初年,出征土练的赏恤仍未形成定制,所给赏恤名目繁多,与绿营等有别。乾隆五年,清廷调土练同官军协防安南匪徒,这些出征土练每人赏银5钱,并令带兵官员另携赏号银两,如有奋勇杀敌的土练,酌量奖赏,同时赏给土练银牌、猪羊牛、酒、盘费等银。出征土练阵亡病故,朝廷亦发赏恤银,还给染瘴土练发药饵银。[82]

嘉道以降,西南边疆战事频繁,土练经常被征调,阵亡、病故和受伤者日益增多。朝廷对土练的赏恤,依照乾隆三十七、三十九和五十八年对土兵和土练议恤之例,[83]也逐步有了相对统一的标准。阵亡土练的恤赏银与绿营兵同,病故和受伤土练,照绿营例减半。嘉庆六年,在缅宁剿捕倮黑的病故土练,每名给赏恤银8两。[84]两年后,又调土练征讨维西,阵亡土练,与阵亡绿营步守兵同,每名恤赏银50两;受伤土练,照绿营例减半,头等伤土练每名恤赏银15两,二等伤土练每名恤赏银12两5钱。[85]二十三年,调土练征讨临安高罗衣,立功后病故土练每名恤赏银8两,阵亡和受伤土练恤赏银与征讨维西时同。[86]道光元年的永姚之役,阵亡土练的恤赏银、病故土练的恤赏银和受伤土练的伤赏银,仍与前同。[87]

此外,通过清廷对道光元年永姚之役中阵亡的土练议恤流程,可窥见其具体操作程序和方法。武定土练阿故在该役中阵亡,因无妻儿,赏恤银无人承领,于是武定茂连乡详细奏报阵亡土练阿故的事迹,包括年龄、相貌、身份和家庭情况等,奏禀由阿故堂弟为其立嗣承领赏银和招魂祭葬。[88]需注意,土司区出征土练的赏恤,往往由官员决定,也有前任答应赏恤,但继任者找借口否决赏恤的情况。[89]

总之,土练的粮饷和赏恤始于何年,现已无从判断,大概在土练出现时即已开始,但土练的粮饷和赏恤经历了一个从随意无标准,到标准化和制度化的过程。土练的粮饷主要包括战时出征土练[90]和非战时常川驻守土练的粮饷。这两种不同性质的土练,朝廷的粮饷有所区别。防堵土练,按日供支口粮盐菜;进征土练,有出征行粮,即战时粮饷制度,给坐饷、口粮、夫马、行装银、盐菜银等,在一定程度上弥补了招募土练雇价的不足,提高了土练的粮饷,是一种战时补贴;额设土练,朝廷日给银,拨给耕地,需常年驻守在府厅州县或土司区要隘。土练的赏恤,主要针对战时出征土练,有一定的流程。雍正朝由官员赏赐,没有标准,具有随意性。乾隆初年,土练的赏恤虽名目繁多,但内容已大致确定。乾隆后期及嘉庆以后,土练的赏恤已有相对固定标准,逐渐形成定制,但土司区的出征土练,官员有时会以各种理由拒绝赏恤。

四、结语

土练与清朝相始终,是清代西南边疆一支既能离乡远征又能本境防堵的地方军事力量。在《清史稿》中,土练是土兵、乡兵的代名词,影响了民国云南方志的纂修以及后代学者对土练的认知。其实,土练与乡兵不同,乡兵的行政基础是保甲制度。土练不仅仅是土兵或土兵别称,土练范围较广,土兵范围较窄。土练、乡兵、土兵不应简单等同。土练按区域可分为改土归流区土练和土司区土练,按职能可分为出征土练和额设土练。出征土练与额设土练的粮饷和赏恤不同。出征土练随官军征剿,事竣必须撤回原籍;额设土练需常川驻守在府厅州县和土司区要隘,或配合汛塘绿营协防,或在汛塘建立前代替汛塘职能。故对清代土练的认知,不应局限于土司制度和保甲制度之中,亦不应将其简单归结为乡兵或土兵。土练与乡兵、土兵有别,是清朝为适应西南边疆管控形势,建立的一种兼具民兵和雇佣兵性质的边疆地方军事组织。

自雍正朝改土归流开始,土练已突破“乡民结屯自保”的古典教义,成为可以离乡征伐、随募随到的地方军事力量,是清朝平定西南各省叛乱和稳定西南边疆秩序的重要保障,这种现象嘉庆以后更加明显。道光以后,清朝自上而下,突破当时的军需和财政制度安排,在西南边疆开始用国家经费支持与乡兵、土兵有别的土练。这些土练的设置并非随意,其背后有很强的国家意图,揭示了清代军权地方化在西南边疆的演进路径。

注释:

[1]即土练是土兵,土兵与土司制度兴衰相始终。

[2]秦树才:《绿营兵与清代的西南边疆》,《中国边疆史地研究》2004年第2期;王文光、段丽波:《清代西部边疆土兵的发展与衰亡》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期;李良品、李思睿:《明清时期西南地区土司土兵优抚政策研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第8期;黄彩文:《明清时期永北高氏土军与滇川交通线管控模式变迁》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期;陈骏:《清前期团练问题研究》,《清史研究》2021年第5期;等等。

[3]孔飞力:《中华帝国晚期的叛乱及其敌人:1796—1864年的军事化与社会结构》,谢亮生等译,中国社会科学出版社,1990年。

[4]谢晓辉:《傅鼐练兵成法与镇筸兵勇的兴起:清代地方军事制度变革之肇始》,《近代史研究》2020年第1期。

[5]《清史稿》卷133《兵志四·乡兵》、卷134《兵志五·土兵》、卷137《兵志八·边防》,中华书局,1976年,第3949-3979、4063-4093页。

[6]陈骏:《清前期团练问题研究》,《清史研究》2021年第5期。

[7]《内阁户科题本》,大学士管户部尚书事张廷玉等,乾隆元年二月二十九日,中国第一历史档案馆藏(本文所引档案,除另有注明外,均藏该馆),档案号:02-01-04-12896-001。

[8]《内阁户科题本》,湖南巡抚蒋溥,乾隆九年六月二十日,档案号:02-01-04-13744-006。

[9]雍正《广西通志》卷113《艺文》。

[10]《宫中档朱批奏折》,四川道监察御史薛馧,乾隆元年十一月二十九日,档案号:04-01-18-001-003。

[11]《宫中档朱批奏折》,两广总督鄂弥达,乾隆二年二月十六日,档案号:04-01-18-0001-036。

[12]《清世宗实录》卷99,雍正八年十月壬子。

[13]《清史稿》卷133《兵志四·乡兵》,第3950页。

[14]《为给委谢恩事》,雍正八年十月十四日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第50-51页。

[15]《呈为军功已竣,农事正殷,叩详请赐掣回耕种,办理国课事》,雍正八年十二月十六日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第53页。

[16]《禀明撤师缴明军器俯赏存案事》,雍正九年五月初六日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第55页。

[17]《贡生那德洪遵将茂连乡奉调出师普思土目土练阵亡病故受伤头二三等清册呈报》,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第36-37页。

[18]《遵奉造报出师土练花名各由清册》,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第38-42页。

[19]陈骏在《清前期团练问题研究》文中已发现雍正年间征讨东川等地的土兵与乡兵不同,但未分析二者的区别。

[20]《宫中档奏折》,湖广总督吴熊光,嘉庆七年正月初四日,台北故宫博物院藏,档案号:404007137。

[21]《宫中档朱批奏折》,两广总督鄂弥达,乾隆二年二月十六日,档案号:04-01-18-0001-036。

[22]雍正《云南通志》卷29《艺文五》。

[23]《据禀谕查事》,道光三年四月十五日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第64页。

[24]光绪《大清会典事例》卷589《兵部·土司·议恤》。

[25]《雍正五、八、十年禀报乌蒙、普耳、东川军务案稿》,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第31页。

[26]《呈为军功已竣,农事正殷,叩详请赐掣回耕种,办理国课事》,雍正八年十二月十六日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第52页。

[27]《卑思诉杨棋倚恃书吏霸谋练产事》,道光五年十月初八日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第91页。

[28]道光《开化府志》卷2《建置》。

[29]《内阁户科题本》,云南巡抚刘藻,乾隆二十三年九月二十八日,档案号:02-01-04-15152-009。

[30]道光《开化府志》卷8《兵防附土练》。

[31]《内阁户科题本》,云南巡抚刘藻,乾隆二十三年九月二十八日,档案号:02-01-04-15152-009。

[32]道光《开化府志》卷8《兵防》。

[33]《内阁户科题本》,云南巡抚韩克均,道光四年十一月十一日,档案号:02-01-04-20162-005。

[34]土弁“专指雍正改土归流之后按照绿营弁衔在四川、云南、贵州等地设置的土守备、土千总、土把总、土外委等武职”。卢树鑫:《清代土弁设置与管理制度调适》,《社会科学研究》2021年第3期。

[35]道光《威远厅志》卷5《秩官》。

[36]《宫中档朱批奏折》,云贵总督富纲,嘉庆四年五月初六日,档案号:04-01-03-0037-021。

[37]《军机处录副奏折》,云贵总督琅玕等,嘉庆九年三月二十五日,档案号:03-1714-018。

[38]《军机处录副奏折》,四川总督刘秉恬,乾隆三十八年闰三月十四日,档案号:03-0823-008。

[39]光绪《大清会典事例》卷589《兵部·土司·议恤》。

[40]《清高宗实录》卷937,乾隆三十八年六月壬子。

[41]《清高宗实录》卷1103,乾隆四十五年三月辛丑。

[42]《宫中档朱批奏折》,云贵总督伯麟,嘉庆二十五年九月三十日,档案号:04-01-01-0612-019。

[43]《清宣宗实录》卷12,道光元年正月戊午。

[44]《军机处录副奏折》,户部尚书英和等,道光元年十二月初五日,档案号:03-2946-066。

[45]《军机处录副奏折》,云贵总督史致光等,道光元年十一月初七日,档案号:03-3005-048。

[46]李书吉:《寒翠轩外集》,《清代诗文集汇编》第409册,上海古籍出版社,2011年,第487页。

[47]《永宁土知府承袭宗枝图谱》,中国科学院民族研究所云南民族调查组、云南省民族研究所合编:《云南纳西族社会历史调查》,1963年,第125页。

[48]李书吉:《寒翠轩外集》,《清代诗文集汇编》第409册,第390页。

[49]李书吉:《寒翠轩外集》,《清代诗文集汇编》第409册,第488页。

[50]嘉庆《广南府志》卷2《民户》。

[51]《内阁户科题本》,云贵总督富纲,乾隆五十四年十二月二十日,档案号:02-01-04-17567-003。

[52]《内阁户科题本》,大学士管理户部事务托津等,嘉庆二十三年十一月初四日,档案号:02-01-04-19844-014。

[53]《军机处录副奏折》[道光元年],档案号:03-2866-061。

[54]嘉道以后,云南土司雇募民夷为土练,应是一种常态。如道光二十六年,临安府猛丁土舍曾雇募土练300余名参与征讨。见《猛丁土舍禀(九月二十四日)》,《临安府任办理猛丁土舍卷》,道光廿六七年,胡启荣、黄中位辑:《滇事杂档》,国家图书馆藏。又如临安府猛喇土司常备队称“小练兵”,“发给固定粮饷”;遇事征召的民众称“大练兵”,“平时在家生产,遇事召集出征”,“无固定粮饷”。见《勐拉土司的起源和兴亡纪实》,《金平文史资料》,1994年,第23-24页。

[55]《清高宗实录》卷725,乾隆二十九年十二月丙午。

[56]《宫中档奏折》,云贵总督书麟,嘉庆五年三月初七日,台北故宫博物院藏,档案号:404005300。

[57]《宫中档朱批奏折》,云贵总督伯麟,嘉庆二十一年六月初五日,档案号:04-01-01-0564-014。

[58]《清史稿》卷133《兵志四·乡兵》,第3950-3951页;卷137《兵志八·边防》,第4072页。

[59]参见王春桥、王冬兰:《清代滇缅边疆练卡的形成、演变及影响》,《中国边疆史地研究》2022年第2期。

[60]《清史稿》卷133《兵志四·乡兵》,第3950页。

[61]《内阁户科题本》,吏部尚书协理户部事务讷亲等,乾隆九年八月二十二日,档案号:02-01-04-13746-014。

[62]《清高宗实录》卷253,乾隆十年十一月丙戌。

[63]《内阁户科题本》,大学士兼管户部事务傅恒等,乾隆三十三年二月二十八日,档案号:02-01-04-16004-013。

[64]《内阁户科题本》,署理云南巡抚诺穆亲,乾隆三十六年二月二十二日,档案号:02-01-04-16265-014。

[65]《军机处录副奏折》,四川总督刘秉恬,乾隆三十八年闰三月十四日,档案号:03-0823-008。

[66]《钦定户部军需则例》卷1《俸赏行装》、卷3《盐菜口粮》。

[67]《内阁户科题本》,云贵总督富纲,乾隆五十四年十二月二十日,档案号:02-01-04-17567-003。

[68]《内阁户科题本》,云南巡抚初彭龄,嘉庆五年三月十二日,档案号:02-01-04-18291-016。

[69]《内阁户科题本》,贵州巡抚伊桑阿,嘉庆六年三月十九日,档案号:02-01-04-18361-028。

[70]《内阁户科题本》,户部尚书成德等,嘉庆六年十一月初三日,档案号:02-01-04-18366-011。

[71]《内阁户科题本》,户部尚书成德等,嘉庆六年十一月初三日,档案号:02-01-04-18359-006。

[72]《内阁户科题本》,大学士管理户部事务托津等,嘉庆二十三年十一月初四日,档案号:02-01-04-19844-014。

[73]《清高宗实录》卷725,乾隆二十九年十二月丙午。

[74]《内阁户科题本》,云南巡抚韩克均,道光十年十一月十一日,档案号:02-01-04-20162-005。

[75]《宫中档朱批奏折》,云贵总督富纲,嘉庆四年五月初六日,档案号:04-01-03-0037-021。

[76]《内阁户科题本》,云南巡抚颜伯焘,道光十八年四月三十日,档案号:02-01-04-20944-008。

[77]《军机处录副奏折》,云贵总督伯麟等,嘉庆十七年五月二十八日,档案号:03-1648-056。

[78]《内阁户科题本》,云南巡抚孙玉庭,嘉庆十九年六月初二日,档案号:02-01-04-19492-011。

[79]《宫中档朱批奏折》,云贵总督阮元等,道光十年十一月二十一日,档案号:04-01-18-0039-001。

[80]《贡生那德洪遵将茂连乡奉调出师普思土目土练阵亡病故受伤头二三等清册呈报》,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第37页;《遵奉造报出师土练花名各由清册》,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第38—42页。

[81]“康熙十七年题准,土兵助战阵亡者,照步兵例减半给赏。阵前受伤者,照各等第减半给赏。”光绪《大清会典事例》卷589《兵部·土司·议恤》。

[82]《内阁户科题本》,吏部尚书协理户部事务讷亲等,乾隆九年八月二十二日,档案号:02-01-04-13746-014。

[83]乾隆三十七年定,土兵、土练打战有阵亡受伤者,“照绿营兵丁减半赏恤”。三十九年,奏准病故土兵赏银8两。五十八年,所有阵亡屯练(土练),改照绿营兵之例,赏恤银50两,“此后永为例”。光绪《大清会典事例》卷589《兵部·土司·议恤》。

[84]《内阁户科题本》,户部尚书成德等,嘉庆六年十一月初六日,档案号:02-01-04-18366-015。

[85]《内阁户科题本》,云南巡抚章煦,嘉庆十三年十二月二十一日,档案号:02-01-04-18875-019。

[86]《内阁户科题本》,云南巡抚李尧栋,嘉庆二十三年十月初二日,档案号:02-221-19843-020。

[87]《内阁户科题本》,云南巡抚韩克均,道光三年二月十七日,档案号:02-224-20106-010。

[88]《据禀谕查事》,道光三年四月十五日,《清代武定彝族那氏土司档案史料校编》,第64页。

[89]《纳楼土司禀(八月十三日)》,《办理瓦渣土司卷》,道光廿六七年,《滇事杂档》,国家图书馆藏。

[90]战时出征土练,包括防堵土练和进征土练。

文章来源:《清史研究》2025年第4期。

暂无评论内容