提 要:云南井盐技术由巴蜀传入,史籍中缺乏直接证据。康熙《黑盐井志》保存的一份明代黑盐井官员档案中,唯见盐课司大使极偏重于从四川选拨,这揭示了明代巴蜀井盐技术有着向云南高原大规模传播的历史。由此上溯审视,大致可见南梁之前巴蜀向其输入煮盐技术,而后输出凿井技术,至南诏形成输出高峰的轨迹,云南高原由此形成三大盐业中心的初步格局,南诏人民也掌握了全部井盐技术。南诏中后期开始,两地交流急剧减少,云南井盐技术快速衰退,到明代方得重新大规模引入,云南高原的井盐开发趋于极盛,开发中裹挟的先进文明资源不断渗透,至清前期边境土司、夷民也普遍掌握井盐技术,有力助推了云南高原由外到内中华化的完成。

关键词:巴蜀井盐技术 云南高原 文明推动 康熙《黑盐井志》

川滇比邻而处,自古即有紧密的经济文化交流,西南丝绸之路以成都为起点,但道路最多之处却在云南高原。自古以来,川滇也同为我国井盐的主体产区,四川最多,云南其次。井盐技术起源于成都平原,巴蜀自秦汉至唐宋又都是西南边疆的控驭和经营基地,人力、物力之入于云南者皆为最多,是云南井盐采煮技术由巴蜀传入为必然,所以任乃强云“汉民至乃有井法”,但对于汉民何时至而开井,却不曾言及,也未举出直接证据。黄培林也曾指出,秦开“五尺道”后,四川地区的制盐技术传播至滇中,造成了汉连然盐井的开发,还指出云南制盐技术多受四川影响,但也未列出具体的证据和标志性事件、时间。不过黄先生随后在与钟长永先生合著的《滇盐史话》中明确指出,唐代以前,云南高原的食盐是对地下盐泉“冒头”的收集,唐代开始才凿井取卤,这个论断有史料依据,却忽视了唐代以前的史料,时间上并不完全准确。总体而言,学界对云南盐业是如何受巴蜀盐业技术影响而发生、发展缺乏较为明确可信的论述,根本原因在于史料较为缺乏。若能为这个“理所必然”找出些许证据,不啻为科学史学的一个贡献。康熙《黑盐井志》中的明代黑盐井盐课司大使档案,恰是一个有力证据,由此我们还可对云南高原盐业在巴蜀井盐技术输出影响下扩张渗透的具体过程和文明推动,有更为清晰的把握。

一 、康熙《黑盐井志》秩官列表反映的明代巴蜀井盐技术的对滇输出

黑盐井是云南高原的著名盐井,位于今云南省楚雄州禄丰市黑井古镇,南诏时期已有采食记录,元代始设盐科提举司开始国家开采,明清二代,从产量看,是云南高原第一大井盐产区。康熙《黑盐井志》是时任黑盐井提举沈懋价主持修撰,于康熙四十九年(1710)刊行的第一部清代黑盐井地方志。由于成书时间在清初,书中整理保存大量明代黑盐井盐政史料,正如沈氏所称“至于盐政则井之所由重也。自明初以及国朝,或损或益,或利之所倚,或害之所伏,志之不厌其琐”。可以说,自明初至清初,凡沈懋价等可以搜集到的资料,都编入其中了。其所录井盐技术资料,既是清初的,也是明代井盐技术的沿用。此外,因自明末至康熙二十年前,云南多战乱,明代资料多数已经毁损无存,实质上只是样本展示,但所存资料也具有相当的样本意义。尽管书中没有明确指出黑盐井的盐业技术自巴蜀而来,但卷2《秩官志》所保存的官员信息已经说明了这个问题。

(一)康熙《黑盐井志·秩官志》所列职官唯盐课司大使选任独重四川籍

明代盐官设置,在盐场以都转运盐使司为一级机构,主官为都转运使,从三品,但只设在盐产量规模足够大的地区,若两淮、两浙、长芦等。盐场相对较少的地区则设盐课提举司,主官为提举,从五品。虽名称、官阶不同,但二者职掌相同。都转运使“掌监盐之事”,提举“其职掌皆如都转运司”。提举同都转运使都是一级盐场的最高行政主官,以监督下属机构和属员的方式履行职责,不直接负责盐场的生产和管理。明代云南设有四提举司,黑盐井为其一。提举司本级衙门编制,有从五品提举一人、从六品同提举一人,从七品的副提举无定额,从九品吏目一人。提举司所辖则“各盐仓大使、副使,各场、各井盐课司大使、副使,并一人”,盐课司大使正八品,负责盐场一线的生产组织和管理。盐仓,各盐场皆有,但云南诸地方志皆未载其官。提举司统辖诸官中,只有盐课司大使、副使是必须通晓盐业技术的,否则就不能有效行使职责。

康熙《黑盐井志》卷2《秩官》中,记录任官姓名及相关信息的有6种:盐课提举司提举(含副提举)、吏目、盐课司大使、学政,以及土巡捕、土巡检。其中土官系本地土著头领,其他皆外来流官。书中所收录的官员信息,有的有姓名、籍贯、任官起迄等,有的只载录姓名。从其间有籍贯的载录中,我们当以巴蜀井盐技术的输入为基础,一窥明代云南井盐的兴盛。

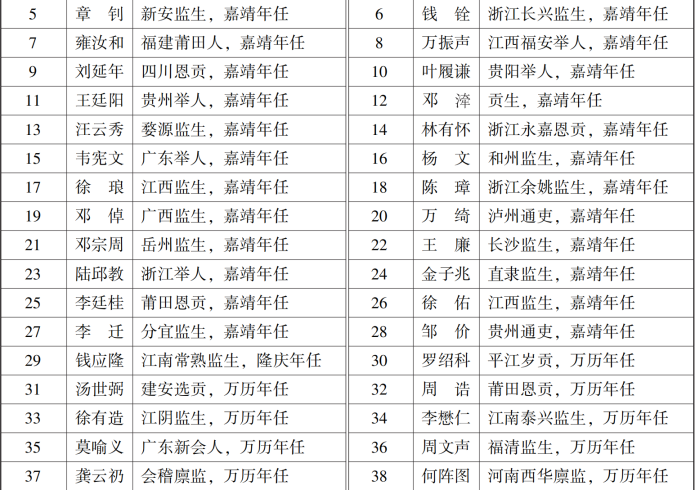

首先是提举司提举的题名信息,王兰等38位“年月籍贯失考”的官员列在最前,随后所列65人,籍贯、出身、任官起迄等信息俱全,具体见表1:

上表65人,从正统朝开始,提举每朝皆有,但从嘉靖朝45年间25任提举,万历朝48年间22任提举,崇祯朝17年间11任提举来看,每任官员任期不足3年,不合常理,故笔者推测,书中所载应当包含若干副提举。从籍贯信息来看,除了本籍需要回避和山东之外,全国各省皆有,没有明显偏重某一省现象,符合明清时期七品以上流官的派任特征。同时,这65人中,除2人外,绝大多数都有相当于举人的学衔,这也符合明代七品以上官员的学衔要求。

再看该方志保存的明代吏目题名(表2):

书中仅收录6名吏目的资料,籍贯上无本省,看不出对特定省份的偏重,学衔也无考,基本任用情况特征与提举差异不大。其任职时间明确到干支年,但由于没有年号,无法确定在明代的哪个时期。不过,由于吏目是提举司衙门的属官,工作是处理文书,不是盐场生产一线的官员,所以他们和提举一样,也不必精通井盐采煮相关技术。

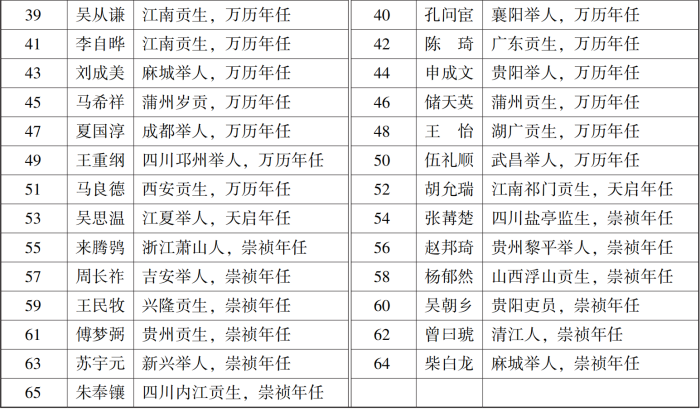

再看盐课司大使题名(见表3):

明代黑盐井提举司辖黑盐井、阿陋猴井、琅井共3所盐课司,其中黑盐井的盐课司大使应是最多的,书中只收录这14人的资料,相当于一个随机抽样。在这个样本中,除1人外,所有任官信息都精确到干支年,但由于没有年号,无法确定其具体年份(经对照明代历史年表可知,这些干支年并无内在逻辑,是随机排序)。换句话说,他们应当代表了明代各个历史时期的情况。14人中,2人未载籍贯,1人是广西籍,其余11人全是四川籍,约占黑盐井诸盐课司大使的80%。由此来看,黑盐井盐课司大使主要在四川选调或从四川人中选用,这是毫无疑问的。又,在这11位四川籍盐课司大使中,排序第一者罗锦,“四川吏员,丁亥年任”;第二者牟朝宗,“四川吏员,丁酉年任”,其他皆只称“四川人”。以此来看,在修纂者所掌握的资料中,姓名、籍贯、出身这样的基本信息是有的,如果没有载明出身,则应是任盐课司大使前本是白身,因为姓名、籍贯、任年、出身等信息如果完全是零散资料,肯定无法拟合在具体某人下。

(二)明代黑盐井盐课司大使选任独重四川籍背后的巴蜀井盐技术南传

为什么有如此多四川人被选任为盐课司大使呢?答案无疑是因为他们都精通井盐技术。黑盐井是明代云南高原最大产盐区,其生产情况、人员任用应具有一定代表性。由于盐课司大使处在井盐生产一线,经常需要与打井、采卤、煎熬等各环节的技术人员直接交流,方言相通交流才能更加顺畅,大量四川人担任黑盐井盐课司大使,必然带来大量四川井盐技术人员入滇;或者因果相反,因黑盐井有大量来自四川的井盐技术人员,使得任命四川人担任盐课司大使成为一种必然。但不管哪种情况,巴蜀井盐技术正是凭借巴蜀籍井盐技术人员带动而大规模输入到云南高原的,直到明代,才有云南食盐多出于井之说。

不过这个结论要成立,还必须有云南高原的井盐业在明代获得突破性发展的证据方不为孤证。这个证据其实也是有的。相对于明代,云南高原的盐业开发规模在元代甚为有限,一是官盐制度推行较晚,二是盐井少。元廷官盐制度在云南高原的推行甚晚于内地。《元史·食货志》不载云南盐法,已可见元廷对云南盐业之忽视。《元史·英宗本纪》载,至治三年(1323),“设大理路白盐城榷盐官,秩正七品;中庆路榷盐官,秩从七品”,说明此时方才开始征收云南盐税。顾炎武《肇域志》载,楚雄府“西八里曰波罗涧,其麓有夜合树,树下有卤水。元至正间,设官开井,煎盐输课,今废”。康熙《黑盐井志·秩官》载,有黑盐井提举司提举完者秃、杜敏等4名,可与顾炎武之言互证。这些都说明到元代末年云南才开始内地的官盐之法。除此之外,元代云南所开盐井可考者还有《肇域志》所载广通县高登山盐井;康熙《琅盐井志》溯琅井之源,称“元至正中石碣则有琅井之名,当自元始”;雍正《白盐井志》称,“白石谷上下二井,开自元时”。若加上元代云南行省管辖所及之川西南,也不过多闰盐县(治今四川省盐源县)与建昌路(治今四川省西昌市)两处。这5处盐井的总量,虽然不是云南高原真实盐场的反映,但至少反映出其相对衰落状况,在前既远不如南诏,在后亦远不如明清。再从明初的状况来看,洪武中,沐英镇滇,其重大治绩之一便是“通盐井之利以来商旅”,又“通”又“来”说明云南盐井当时大多是不通的,开采也甚少,其背后必是整个元代云南盐业的落后。

而沐英“通盐井之利以来商旅”,势必要大量引入井盐技术人员,而这些技术人员,也势必主要来自巴蜀地区。明廷平四川在洪武四年(1371),比云南早10年,且巴蜀地区自汉以来即属内地,凡中央王朝推行之官盐法,皆行于其地,其盐商盐官对国家盐业制度的了解更为透彻。而巴蜀井盐的开采难度,要远大于云南,所谓“煮滇井易,煮蜀井难”,只需二三流盐工即能应付云南的井盐开采所需。且明代巴蜀盐井已以卓筒井为主流,大口径浅井的技术人员要么学习流行技术,要么下云南,否则难有用武之地。

明代如此,则明代之前,也应是如此,必须有大量掌握井盐开发技术的巴蜀技工进入云南高原,才能有云南盐业的大发展。对此,文献中也有所反映。如雍正《白盐井志》所称“唐天宝年间灶丁俱属土住,历宋元则立户口,顶煎者尽各省汉人矣,由明至今,生齿日繁”,正反映出大理以来,白盐井井盐技术的衰退,土著已然不会煮盐,所以相关职位尽被各省汉人代替,而从井盐的地理分布来看,这些汉人的主体应来自巴蜀。又如云南镇雄县地,汉为南广县地,《华阳国志》有其汉晋时期的采盐记录,清代虽经鄂尔泰改土归流,主要居民仍非汉人。清代亦在此发现盐泉,乾隆初曾令总督张允随招民开采,但未成功,究其原因,张允随称系“滇省各井盐斤,历系官发薪本煎办,从无商销之例,但镇雄一州原系由川改隶,州境尽系倮夷,不谙煎盐,不得不招募川民承充灶户,而川民唯愿照川省纳课贩运之例,不愿照滇省盐法领本煎办,是以境内虽有盐井,亦不肯踊跃承煎”。镇雄州夷民就因不会煮盐,无法获得本土盐利。

二、汉代至元代间云南高原盐业开发兴衰与巴蜀井盐技术的输入

上文的论证已经证实,至少在明代云南盐业的兴盛中,巴蜀井盐技术的大规模输入是其主要原因。实际上,在明代以前的历史中,也明显存在巴蜀井盐技术南下云南高原的窗口期,这个窗口期又恰与云南高原盐业开发的兴盛周期高度重合。

(一)汉代巴蜀井盐煎煮技术第一次输入云南高原

汉开西南夷前,云南高原已经进入青铜文明繁盛期,形成以滇国为中心的农耕形态的诸多古国古部落,规模化食盐供应是必然存在的。云南高原山谷纵横,地表较容易表露盐泉,探悉盐泉所在后,可以直接取泉调味,但随着用盐需求的增加,便需汇集卤水。考古工作者对四川盐源(即汉定莋县地)的考古探索表明,至晚汉代之时,盐源地方已“使用自溢卤水,砌石为池,系桶取卤”,这种方式是保证有足够卤水提取的最简单方式,也应是云南高原的普遍制卤方式。获得卤水后,如欲获得盐的结晶颗粒,则须暴晒或熬煎。从后世的人类学调查来看,滇西北及藏东金沙江干热河谷畔,便使用暴晒之法。是否如先秦巴蜀峡江地区使用陶器盛卤熬煎,目前还没有考古和文物的反映,主要方法应是积薪烧盐法。积薪烧盐,有两种方法,其一,即《华阳国志》所载三国时定筰盐泉,“以齐水灌而后焚之”,即先将木材浇上卤水,而后烧之,木材成炭,盐亦积其上。其二,先累积木材,烧之为炭,趁炭之热,浇卤水其上,水分烧干,盐积于炭上,采之即可。《明一统志》载,云南威远州“境内莫蒙寨有河水,汲而浇于灰火上,炼之则成细盐”,即是如此。定筰在地理上也属于云南高原,由三国至明代,都有积薪烧盐法,所以它应是西南夷普遍使用的制盐法。

汉开西南夷后,云南高原主要为益州郡所辖,益州盐业一仍其旧。为募集军费,元狩四年(前119),在盐铁丞孔仅、咸阳主持下,汉廷推行盐铁专卖政策,“募民自给费,因官器作鬻盐,官与牢盆……敢私铸铁器、鬻盐者,钛左趾,没入其器物”。盐铁专卖的核心是销售环节的国家垄断,即以国家垄断价格购入,又以国家垄断价格售出。生产环节,则交由有财力、有技术、有意愿的商民自行开采生产。在食盐专卖上,汉廷垄断买卖的计量工具就是“牢盆”,即铁铸的煎盐锅。益州虽是新开边郡,但亦在其产盐丰富之地设置了盐官,《汉书·地理志》载连然县“有盐官”。连然县,治今云南省昆明市安宁市,在滇池北部西外,自先秦以至唐宋,连然盐泉都是云南地区最大的食盐生产地。《华阳国志》称连然县“有盐泉,南中共仰之”。连然盐官的设置,说明汉廷的盐铁专卖推行到益州郡,那么“官与牢盆”的制度就必然施行于连然。成都市浦江县(汉临邛县地)发现过多件西汉铁牢盆及若干牢盆残片,最大最完整的一件是1999年在五星镇采沙挖出的牢盆,口径1310毫米,底径1000毫米,高570毫米,厚35毫米,重数百斤,铸有汉隶铭文“廿五石”。连然盐场使用的当即此种牢盆。

牢盆是煮盐工具,连然盐场纳入盐官体系后,必然会迎来一次煮盐技术的飞跃。因为食盐专卖的目的,在于获取垄断利益,扩大销售规模是攫取垄断利益最有效的方式,这就会倒逼生产规模的扩大,生产规模要扩大,则卤水有保障的情况下,就须扩大煎煮规模。牢盆的煎煮效率,明显会超过各种形式的陶器,更非积薪烧盐可比。牢盆煮盐技术下,往往砌筑长灶,列盆而煮,巴蜀地区的汉代画像砖对此有明确的呈现。由于滇蜀比邻,巴蜀又是汉代西南夷经营基地,滇僰僮之受雇于蜀中作工者甚多,连然新煮盐法,必定自巴蜀而来。汉设益州郡是在元封二年(前109),此年后,汉廷方才在云南地区广设职官和招徕内郡移民,而盐铁专卖之施行早此10年,在内郡已实践成熟,是巴蜀牢盆煮盐及相关技术,应在元封二年以后传入云南高原。

但是,巴蜀煮盐技术的传入,并不意味着全套井盐技术的同步传入,是否传入取决于当时连然盐场是否有此客观需要。据上引《华阳国志》连然“有盐泉,南中共仰之”来看,当时的连然盐场应尚未打井取卤,因为常璩所称是“盐泉”而非“盐井”。巴蜀人民曾在西晋末蜀中賨人李雄之乱时,大量流徙南中,常璩族人与于其中,常璩既称盐泉而非“盐井”则必是两晋间滇池地区尚无盐井之故,毕竟文献中再次出现对连然盐场的记录时(北周时期),所称就是盐井而非盐泉。滇中盐泉在汉代才首次迎来大规模开采,其存量是足够丰富的,很可能还用不着打井取卤。随着牢盆煮盐的技术的传入,以及大量巴蜀移民、士商兵工等的进入,巴蜀曾有的如陶器煮盐等方式也应当一并传入,较小规模的盐场是可以使用的。同时,牢盆煮盐技术的传入必定带来的盐灶,自会造成盐泉与盐灶一定距离的分离,这就必然带来运卤的工作及技术。从东汉画像砖来看,背卤至灶是汉代蜀中山区采盐较为普遍的方式,连然盐场亦在山区,其运卤方式应当与巴蜀一致,以陶罐、陶瓶为主,煮盐的燃料则是木材。

(二)南朝隋唐巴蜀井盐凿井技术传入云南高原及其发展

最晚到南北朝晚期,汉代的连然盐场,已经是打井采卤。北周大象二年(580),梁睿下巴蜀,请杨坚恢复西南夷,“益宁出盐井”为理由之一。益宁即滇池地区,汉连然县正在其中。梁睿既明确提到盐井,说明在此之前,益宁盐井之盛名,已传播到蜀中,则其盐井之开,必早于此。具体时间,推测应在梁武帝时。两晋之际南中战乱不已,人口大量耗损,直到永和三年(347),桓温灭李氏成汉政权而无力南顾,由汉族大姓爨氏独霸南中后,南中形势才重新长期稳定下来,在此之前,明显缺乏盐业扩张的条件。东晋之后,宋齐皆无力实际经营云南高原,《南齐书·州郡志》言南宁州“道远土瘠,蛮夷众多,齐民甚少。诸爨、氐强族,恃远擅命,故数有土反之虞”。而两晋及南朝前期,巴蜀地区也长期处在大乱之后的人口、经济恢复之中,难以对云南高原形成有效技术输出,并不具备内外扩张的条件。到梁武帝时,武陵王萧纪镇蜀十五年,“开建宁、越嶲,贡献方物,十倍前人”。其间,大同末,徐文盛受命经营云南高原也取得明显成效,史载“大同末,以为持节、督宁州刺史。先是,州在僻远,所管群蛮不识教义,贪欲财贿,劫篡相寻,前后刺史莫能制。文盛推心抚慰,示以威德,夷獠感之,风俗遂改”。徐文盛对西南边疆能改易风俗,太清二年(548)听闻侯景之乱,还能从任所“召募得数万人来赴”。可见南梁对云南高原的经营一度是有相当成效的。所以应该就是这个时期,巴蜀井盐的凿井采卤等技术较大规模地传入了云南高原。

滇池地区自汉代开始采盐,至南梁已有数百年,地表显露的盐泉必定会有所衰减,这时就需要掘井采卤。萧纪开西南夷“贡献方物,十倍前人”,贡献方物增多的前提是西南夷本身财源的拓展,而盐利历来是西南夷的大宗财富主体之一。如唐代张柬之奏请罢姚州疏称,“汉置永昌郡以统理之,乃收其盐布毡罽之税,以利中国”,诸葛亮“收其金银盐布以益军储,而唐之经营西南夷“盐布之税不供,珍奇之贡不入”等,都是盐为南中大利的表述。唐人笔记《云溪友议》载韦皋经营南诏事,“镇蜀近二纪,云南诸藩部落,悉遣儒生,教其礼乐,易衽归仁。彼我以盐铲货赂,悉无怨焉。后司空林公,弛其规准,别诱言往复,通其盐运而不赡金帛,遂令部落二猾悍邦君,蟊虿为群。俘掠士庶妻子,不啻万人”(“铲”当是“铁”之笔误)。这条记载反映韦皋治蜀时,南诏与巴蜀之间有以盐铁为大宗商品的常态化贸易形式,南诏输入盐铁换取蜀中的丝绸等手工业品。而后所谓林公治蜀时,废弃了韦皋的成规,只要求诸部输盐,却不给予对等的金帛,相当于是强制征取。这样一来,南诏无法通过既有渠道从巴蜀获取己方所需物资,便不得不采用军事掠夺的方式。所以,萧纪镇蜀之时,云南高原应该有过一次因盐利而兴的快速发展时期,推究其本,打井采卤技术的传入应是关键。

唐玄宗天宝十年(751)以前,隋唐二廷都积极开拓西南夷,唐廷着力犹多。滇中滇东之地,唐廷仍以爨氏为首领,以南宁州都督的身份,统辖各羁縻州听于唐廷,滇西地区诸部诸羁縻州则由姚州都督经营节制。自东晋南朝以来,爨氏的统治中心已由滇东味县(治今云南省曲靖市)逐步转移到滇池地带,究其原因,不外乎滇池地区更居中且多平原沃土,控制安宁盐井更可扼诸部命脉。不仅爨氏知此,唐王朝对云南高原的经营,也有明显的盐场控制思路。如对爨氏,虽然没有一开始就深入滇池控制盐井,但统率诸爨的南宁州都督,却要么受戎州都督府节制,要么受巂州、姚州都督府节制。戎州治今四川宜宾,是川盐南下的枢纽,巂州治今四川西昌,控制昆明盐场(今四川盐源县),姚州治今云南姚安,后世云南著名的白盐井、黑盐井,皆在其可控范围内。天宝中,皇帝欲平南诏,先是天宝四年,决定开通由安南到南诏的大道,将安南、诸爨与南诏、巂州连接起来,史称“步头道”,由剑南节度使章仇兼琼执行。章仇兼琼认为该道的运行,关键在于滇池地区枢纽地位的巩固,因此遣越巂都督竹灵倩筑安宁城。将唐廷的军事力量直接楔入云南高原心脏之地,扼云南诸部命脉。此举激起了诸爨的激烈反抗,南宁州都督爨归王、南宁州大鬼主爨崇道、昆州刺史爨日进、黎州刺史爨祺、求州爨守懿、螺山大鬼主爨彦昌等,借口筑城赋重役繁、政苛人弊,杀竹灵倩,毁安宁城。后在唐廷和南诏的联合施压下,诸爨屈服,重筑安宁城,但唐军却无法驻扎其中了。天宝七年,皇帝令安南都护特进何履光“以兵定南诏境,取安宁城井”,为天宝十年鲜于仲通大征南诏取得了战略支点。

由于唐廷重视云南盐井控制,且大征南诏之前,诸爨、南诏等云南各部都与唐廷有着密切的交流,巴蜀仍是云南高原经营基地,巴蜀井盐技术再次大规模传入云南高原是没有任何阻碍的。唐咸通中,樊绰出使南诏,看到“安宁城中石盐井,深八十尺”。石盐井,可能是凿石汲泉或砌石隔离淡水的盐井,也可能是在井口安放内圆外方石圈以保护井口的盐井。井深80尺,唐制1尺合今约31厘米,80尺则约25米深。25米相对于同期巴蜀盐井,并不算深(如蜀中仁寿县盐井深八十余丈,合今约250米深),但毕竟已是较深的大口径浅井取卤的巴蜀技术。同样的技术,巴蜀地区在汉代已经有了,成都羊子山汉墓出土的汉画像砖有高井汲卤图,井口规整光滑,应是石圈井口,但是否以木材固壁,已无从知晓。若要固,技术上不是问题,因为在我国铜矿采掘中,先秦时期已经广泛使用了四面镶木的护壁技术。因为只有25米深,其汲卤方式也当是横梁轮滑提拉式,这种方式见于汉代蜀画像砖,最简单高效。

通过与巴蜀的长期经济文化技术交流,南诏人民也掌握了全套井盐技术。如巂州昆明城(今四川盐源县)因有大量盐泉,一直是吐蕃、南诏、唐廷争夺的焦点。天宝后期唐廷两次征讨南诏失败,又逢安史之乱,吐蕃南诏联兵入侵巴蜀,昆明城被吐蕃长期占据。德宗贞元十年(794)春,南诏自吐蕃手中夺得昆明城,却发现吐蕃“不解煮法,以咸池水沃柴上,以火焚柴成炭,即于炭上掠取盐”,南诏接手后“蛮官煮之如汉法”。“蛮官煮之如汉法”说明南诏已经掌握了巴蜀煮盐技术,只是当时盐源地区地表盐泉仍然丰富,所以不曾开井。南诏既掌握巴蜀井盐技术,就在全国推行。樊绰对南诏境内产盐地,除了安宁、昆明有所反映外,还称威远、奉逸、利润三城内有盐井100余所,第一次形成清代所谓滇南产盐区。其他还有览赕郎井、泸南美井、龙怯河中盐井、傍弥潜井、沙追井、若耶井、讳溺井、细诺邓井、罗苴井、长傍诸山盐井等,以今天县域政区来看,云南景谷、普洱、江城、安宁、禄丰、大姚、维西、云龙、剑川都有盐井,遍布滇中、滇西、滇南。而且樊绰所称是明确的盐井,而不是哪里产盐或富有盐泉,对于未开盐井处,他说“出盐处甚多,煎煮则少”。所以笔者认为,南诏无疑是云南高原明确井盐开发的第一个高潮期,支撑这个高潮的正是巴蜀井盐技术的大规模传播。

三、巴蜀井盐技术的传播与云南高原的文明盛衰

上文我们聚焦康熙《黑盐井志·秩官志》呈现出的,明代黑盐井提举司诸流官,只有盐业生产管理一线的盐课司大使存在明显偏重四川籍人士的现象,并探讨其背后隐含的历史真实,可以证实,明代云南高原多盐井,是源于巴蜀井盐技术的大规模输入。然后以此为眼,观照汉代至南诏云南高原的一些历史现象,基本可以证实汉代巴蜀主要向云南高原输入井盐开发煎煮环节的技术,梁武帝后期是凿井技术的首次输入,唐代则整个巴蜀井盐技术全面输入云南高原,近世云南高原的三大井盐产区(滇中、滇西、滇南),在南诏已经初步形成,南诏人民也掌握了全套的井盐技术。在云南高原的历史和文明发展上,汉代、唐(南诏)恰是两座高峰。形成这个高峰的原因是多元的,但与巴蜀代表的国家腹地的经济、政治、技术、文化交流,对巴蜀人士代表的汉人的广泛接纳与融合,则是最根本的原因。在这种开放的经济和文化形态中,云南高原的经济社会发展必然驶入快车道,文明状况快速提升,巴蜀井盐技术的传播与扩张,只是这个文明传播与交融史中的一个组成部分。

南诏中后期,南诏统治集团屡屡发动对唐廷的侵扰战争,唐宣宗大中十三年(859),南诏主世隆(酋龙)继位后,连年发动战争,“再入安南、邕管,一破黔中,四盗西川”,以至唐“召兵东方,戍海口,天下骚动,十有五年,赋输不内京师者过半,中藏空虚,士死瘴厉,燎骨传灰,人不念家,亡命为盗”。唐之半壁江山因此骚扰不宁、民力衰耗。南诏同样也因过度征伐而元气耗竭,早于唐王朝五年,在唐昭宗天复二年(902)就为权臣郑买嗣所取代。南诏后期的过度征伐,使得境内经济秩序遭到破坏,盐业生产大为衰退。大理建国后,虽然战略上放弃了与中央王朝的争夺,但对内没有改变南诏的统治结构,仍然是皇族为代表的诸高门贵族的联合统治,领主封建制经济愈发巩固;对外则被宋廷拒绝往来而事实隔绝起来,汉文明无法有效输入,整个云南高原陷入规模增长停滞化、倒退化的经济社会状态中,文明状态有所退步。元廷虽复将云南纳入大一统国家的郡县体系,但在治理上仍由大理旧贵族因俗而治,再加上巴蜀之地深受宋元战争摧残,与云南的经济社会往来较为有限,云南高原封闭自足属性仍未得到根本性改变。大理时期的盐业,从雍正《白盐井志》所称“唐天宝年间灶丁俱属土住,历宋元则立户口,顶煎者尽各省汉人矣”来看,唐天宝之时土著尚能煮盐,宋元(即大理和元代)却反而不会了,仅有的盐井还得依赖汉人才能维持。与此相应的就是元代云南高原文明状况的明显退步。如至元十三年(1276),国家一统,更定云南诸路名号时,有“户百二十八万七千有奇”,明洪武十五年(1382)平云南,才得“户七万四千六百有奇”。虽然元代云南行省面积上还包有今贵州西部和四川西南部,但户数减少十余倍还是过度悬殊,其根本在于脱离国家户籍的家庭过多,这就是文明的退步;而从土地开垦来看,明初沐英镇云南后,“百务具举,简守令,课农桑,岁较屯田增损以为赏罚,垦田至百万余亩。滇池隘,浚而广之,无复水患”,其子春继镇云南“镇七年,大修屯政,辟田三十余万亩,凿铁池河,灌宜良涸田数万亩,民复业者五千余户,为立祠祀之”。滇池、铁池河所在宜良坝子,是云南高原肥沃之地,元代荒废后,至明初即有如此巨大的垦辟空间,反映出百余年间云南地方综合文明状况的明显退步。

明代传入云南高原的巴蜀井盐技术是大口径浅井技术,四川盆地宋代发明的卓筒井技术,在云南并不适用,因此清代并未引入。而明代引入的技术与汉代以来巴蜀井盐技术并无本质差别,只是早已成熟的大口径浅井技术的大规模推广,也会根据各产盐区特征因地制宜地进行改进。康熙《琅盐井志》记载了康熙后期的一次盐井维修,从中可以看到明代琅盐井的相关技术特征。其称:

井深十余丈,原用皮兜牵以皮绳,车役盘车而上,昼开夜停,不溢不涸,惟都溪湄其味甚淡。然岁课万缗,商灶衣食无不仰赖。后以井中四镶俱朽,淡水浸溢,煎煮薪柴三倍于昔。灶户困,莫能支,井司调剂无法。前任提举周蔚于康熙四十四年内,详请盐道李公讳苾重修井眼,疏卤撤淡,捐俸兴工,四面开挖透底,咸淡分清,井中朽木尽去,四围俱用石砌。石梯下至井口,卤用提汲,不用车盘。井上新构岑楼,额曰筹井楼。后建龙祠两厢。工竣,盐宪制碑文,提举周蔚亦撰筹井楼记。

由于这是清初的材料,可以推知其康熙四十四年维修前的叙述,就是其明代以来的状况。琅盐井明末天启中由盐课司升为提举司,故其间提到课额极重(“岁课万缗”)。该井深10余丈,合今30余米,相比巴蜀同类盐井不算深。汲卤用皮绳牵皮兜,与汉画像砖所示颇一致。甃井壁的是木材,这是《水经注》已经记载的巴蜀凿井技术。取卤的提拉工具是盘车,从康熙四十六年(1707)滇南盐驿史李苾请人绘制的《滇南盐法图》来看,这类盘车只是辘轳的升级,手绞与脚踏共力,与《天工开物》《四川盐法志》《四川盐政史》中所见牛、驴及多人推动的盘车不可同日而语。不过,即便是辘轳提拉,也适合于较深的盐井,因为其每次用力的提升高度有限,井浅反而效率低,所以重修之后,才会废盘车而用提汲。但也正因如此,更可见黑盐井技术是由巴蜀传入的,因为早在唐代,同样是大口径浅井,巴蜀地区已有深200余米的井口,这类井口用辘轳、盘车才省力而有效率。巴蜀盐工南下,带来了提拉技术,但也有不顾实际生搬这项技术的现象。据上世纪80年代吕长生对《滇南盐法图》的观察,康熙年间,云南盐井的提汲卤方式只有3种,分别是车盘索牵的皮袋汲卤和手提皮桶汲卤、枧漕引流汲卤和竹筒引流汲卤,这些都是先秦汉代以来巴蜀就有的方式。

巴蜀井盐技术的传入,为云南井盐资源的深度开发提供了条件。民国《景东县志稿》载其境内茂爱井,“初,卤出河边。夏秋水涨,乘舟吸卤不便殊多,时或被水淹没,卤混河中,不能取煎。明时乡人集资,由山麓控井直下丈余,截住盐水,再用石板砌井高一丈有余。平井面、建管缅,厚筑取卤台,置竹竜抽水纳入枧槽,分流各灶房。今照旧建置,盐色青而坚,与大井同时复开”。景东县,明为土府,非汉人居住地,土著乡人不善打盐井,筹资打井必是请汉人,即便不是四川人,亦是已精通巴蜀凿井技术的本土汉人。即便如此,明代巴蜀井盐技术也没有完成对云南高原的完全覆盖,前引《明一统志》记载威远州境内莫蒙寨汲河中卤泉积薪烧盐,用的仍是最原始的技术。而清代,云南高原的井盐开发盛况空前,巴蜀井盐技术进一步在云南高原渗透,其产量据嘉庆初年云南巡抚初彭龄言,“每年行销额三千七百一十万六千一百斤”。滇南产盐区,明代由地方土司部族自行开采,国家不官管、不定课,没有产量记录;在清则康雍年间已有明确的设官定课记录,如景东直隶厅景东井,系康熙元年开始征课,威远厅抱母井,“前系威远土知州私煎私卖,雍正二年试煎,三年定额起课”。在井盐技术上,明代如前引滇南尚有落后的积薪烧盐法存在,而在清代,云南各地均已不见,如位于普洱府分防攸乐同知地(今西双版纳州景洪市东基诺族乡攸乐山)乌得等井,即便“在极边瘴乡”,系土司控制之盐井,雍正九年主动内附纳课,乾隆四十四年(1779)云南当局“以夷人罕耕种,专籍卖盐易米,认课二千两,后获利轻微,井灶逃散,无人煎办,奏准将课项豁除”,“井灶逃散,无人煎办”就表明乌得井的生产是完全的内地井盐技术,开采者却是土司及其治下夷民。其他临边盐井,如丽江府丽江、老姆二井,威远厅抱姆井、香盐井,镇沅厅按版、恩耕井,普洱府磨黑等井,“灶丁系夷民”。与明代不同的是,推动井盐技术不断渗透的人群,已经很难看到四川人的身影。与此相应的,明清时期恰是云南高原文明快速进步的时期,最终由空间疆域到文化心理成为中华民族不可分割的一部分。所以,云南高原的这个历史文明进程,明显存在着明代巴蜀井盐技术再次大规模传入与云南腹里之地率先完成这个历史进程同步,清代井盐技术的边境扩张和渗透,则又与这个历史进程的最终完成同步的特征。

结语

巴蜀井盐技术对云南高原的传播盛衰之所以会与其地方文明发展的盛衰相一致,笔者认为有两个原因,一是因为人类文明的上升总是伴随着人口规模的增加,而盐作为人类生存必须品,对其也必然大幅增加;二是因为井盐技术的输入和传播本身会裹挟先进的文明资源,进而促进当地文明进步。云南高原和贵州高原,同在西南边疆万山之中,贵州高原相对云南高原地理上更靠近内地,海拔相对较低,更容易受到巴蜀文明的辐射,但由于其地域内基本不产盐,所以直至近现代,其整体文明发展水平都滞后于云南高原。四川盆地东部的今重庆地区,也全境皆山,但由于峡江地区盐泉丰富,新石器时代的制盐遗迹亦有发现,所以其文明进展基本能与拥有广袤平原和丰富盐泉的川西蜀地同步。

家全局的关键技术,其开发的动员组织深广度也不及铜矿采冶,但也是促成在我国西南,井盐技术虽不是影响国中华主体文化在西南边疆不断渗透,推动西南边疆各民族由外而内融入中华民族的重要文明力量。这个力量突出表现在知识技术的扩散与组织体系的融合传播上。

井盐开发,寻卤、凿井、护卤、汲卤、输卤、煎熬、成盐、分割、储存、运销等各环节,既会用到大量知识技术,也会用到大量凝聚着知识技术的劳动工具。一个地方从无到有诞生井盐技术,就是一套专业知识、技术,以及一系列工具或工具新用途的诞生。若是从一个文明先进区传播到文明后进区,井盐技术传播背后就是全场景文明知识的示范和传播。传播或掌握井盐技术,就是传播或掌握了一套生产力及其基本运作思维,可以为后进地区注入跨越式发展的动力。

而要让这些工具及其所凝聚的技术发挥作用,还必须将它们置于高度协作化分工的组织体系中,特别是官盐法介入后,对该组织的要求便更高。凿井、采卤、煎熬,这些井盐产业链上的核心环节,本身就是高度的分工运作,在此之外还必然伴随着食物、燃料、建筑、工人精神生活、道桥修建维护、储存运输安全、有效管理所需文书等一系列有分工有组织的产业保障体系及其人群的介入。一定产量规模的盐井场的长久运作,就是将盐场百工及其运转保障人群进行长久的国家化训练,区域文明必定因此而提升。如果,这个盐场在边疆民族地区,灶户灶丁是文明后进的民族,经盐井劳作生活的长期洗礼,他们也就会逐渐成为国家组织体系中的一员。

正是基于这样的原理,本世纪以来盐业史学界也明确地将盐业开发与早期国家和文明起源一体探讨。如台湾已故陈伯桢博士的长篇论文《中国早期盐的使用及其社会意义的转变》,吉成名教授《陶唐古国与运城盐池》等,都是这方面的代表性研究。虽然他们揭示的盐业开发对文明推动的重点不在技术上,而是食盐的财富属性和人所必须性带来的组织体系上,但产业链的末端环节都是以前端的采汲、制作技术为前提的。云南高原是我国的主体井盐产区之一,有山高谷深的地貌阻隔,其开发需要更精细有效的组织体系,因此具有更大的文明推动作用。井盐开发的单位规模虽然不可能太大,但每一个井场,都会在井盐技术的传播应用下,自动地将知识技术与组织体系融为一体地推动卷入这个盐场产业链的区域社会的文明进步,每个井盐场,不管其规模大小,都是一个先进文明的示范和传播基点。

(作者单位:铜仁学院艺术学院)

原文载《中国地方志》2025年第3期。因微信平台限制,注释从略。如需查阅或引用,请阅原文。

暂无评论内容