摘 要:近代云南茶文献涵盖了1840年至1949年关于云南地区的涉茶文献资料,包括在此期间出版或存档的涉及近代云南茶的著作、方志、海关报告、贸易统计和涉茶刊物等文献。在整理分析近代云南出版或存档的关于云茶种植与加工、运输与贸易、茶馆经营、茶文化的发展与传播等涉茶文献的基础上,分析了近代云南茶文献的种类、整理出版情况、核心作者,茶文献涉及的云南茶区、茶树品种、茶叶加工类型、种茶技术、制茶技术、茶叶运输、茶业经济与贸易等内容,并探讨其与云南近代社会政治经济和文化的联系。研究近代云南茶文献,剖析近代云南茶业的兴衰及其历史经验教训,可以为新时代云南茶业的健康发展提供以史为鉴的理论和实践依据。

关键词:近代;云南;茶文献

作者简介:曹茂,女,云南农业大学马克思主义学院副教授,研究方向为中国农史、中国近现代史。刘晨宇,男,云南农业大学马克思主义学院研究生,研究方向为科学技术史。

云南是世界茶源,近代海内外出版或存档的关于云南地区的涉茶文献资料是研究云南茶叶史的重要阶段性史料。通过收集、整理近代云南涉茶文献资料,梳理并分析近代云南茶文献的种类、作者、内容等呈现的特点,可考察近代云南茶业与茶文化发展的历史脉络与特征。对近代云南茶区、茶树品种、种茶技术、制茶技术与类型、茶业经济与贸易、茶馆经营和茶文化发展与传播等的相关文献研究,还可探索近代云南茶业与云南政治经济文化之间的联系,深化对近代云南茶史和云南社会的理解。

一、近代云南茶文献的种类及整理出版情况

(一)近代云南茶文献的种类

1.涉茶著作

在中外著作中,主要包括了近代编纂或出版的涉及云南茶叶的学术著作、志书、贸易概况、调查报告、档案记录和游记类著作等。这些著作内容从不同角度或详或略的呈现了近代云南茶区分布、种茶、制茶的特点、茶叶贸易、税收等情况。近代中外学者、官员、记者、外交使节在其学术著作或游记中,因为研究贸易史或出使、游历近代云南①,描述了普洱茶品质、贸易、茶马古道、云南茶馆或云南茶文化等内容。志书中涉及近代云南的茶文献,既有近代编撰的中国的省别志、贸易志②,也有云南茶区编撰的地方志和商贸概况③。一些调查报告④也都有关于近代云南普洱茶与贡茶的调查内容。近代云南档案馆馆藏档案也有诸多涉及云南茶产业发展的行政报告、行政计划等文献资料。

2.涉茶海关报告及贸易统计

1889年8月,云南历史上第一个海关——蒙自关开关。蒙自关(1890—1946年)和思茅关(1897—1946年)的海关报告是主要的近代云南涉茶海关报告。另外,蒙自关、思茅关、腾越关、亚东关等各海关茶叶进出口及转口贸易统计(1889—1946年)文献,也有相关近代云南茶业外贸情况信息。

3.涉茶刊物

涉茶刊物主要包括刊载了涉及云南茶业内容的近代各类报刊、周刊、半月刊、月刊、季刊等刊物文献⑤。这些刊物涉茶内容主要刊登有云南茶业相关的计划、调查、统计和茶叶销售广告等,包含了茶区、茶馆经营、茶厂管理、茶业交通运输量、茶叶销量等信息与相关数据。

(二)近代云南茶文献的整理出版情况

近代云南茶业由于社会形态的变迁更替,在种植、加工、运输、贸易和文化上又呈现出诸如品种选育试验,滇红工艺诞生,勐海—曼德勒—加尔各答—噶伦堡—亚东—拉萨茶路的开辟,汽车、火车、海轮的联运等新现象,这些现象同时也被近代云南涉茶文献记录下来。对其进行整理编撰对于维护历史真实面貌,把握茶业发展规律,研究云南茶史具有重要意义。

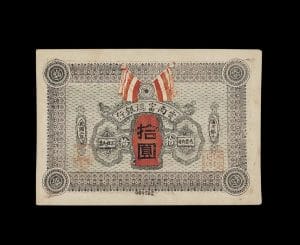

近年来,云南茶史界开始了云南茶文献的整理编撰工作。涉及近代云南茶业的文献已整理出版的主要有《云南近代茶史经眼录》《云茶史志辑考》两部著作。《云南近代茶史经眼录》辑录了1840-1949年间有关云南茶政、茶法、茶务、茶论等方面之稀见史料,按照中外著作、海关报告及贸易统计、省内刊物、茶业文集、茶文化藏品赏析等分类为五编,并按文献所涉历史时期或出版、刊发时间之先后次序呈现。内容涉及云南近代茶业的产、制、销及茶文化等领域,是一部研究云南近代茶史不可或缺的工具书。该书收录的涉茶文献均为近代云南茶史上较为重要的资料,并标明了一手资料来源,可资为研究近代云南茶史的文献检索依据。因篇幅原因,该书未能收录作者已经收集到的更多其他资料,因此作者正在申请出版《云南近代茶史经眼录续编》。《云茶史志辑考》则涵盖了部分古代和近现代的云茶史志资料,并且作了一定的阐释分析。但该书出现了把并不明确是云南茶的史料也辑录在内的情况:例如第163页“六 云南茶叶入藏贸易史料辑考”中收入唐代李肇《唐国史补》有关赞普茶的记载。但是核对原文,书中只是提到赞普茶“皆为徽、闽、川之良物”[1](P163),并未记载赞普茶产自云南。

二、近代云南茶文献的核心作者

近代云南茶文献的作者多为政府官员、学者、科研机构或茶企管理者等,在茶产业的管理和发展方面扮演着重要的角色。政府官员所著涉茶文献包括政府茶政文件、行业规划、茶叶质量标准等方面的内容。学者通常是茶学领域、农学领域或研究云南地区经济文化的专家、科研人员等,他们对茶叶的栽培、加工、品质等方面有深入的研究。他们的写作领域包括种茶、制茶的科研、茶产业发展、茶叶运输与贸易、茶文化等方面的内容。

(一)核心作者的类型及云南近代茶业发展先驱

1.核心作者及其职业类型

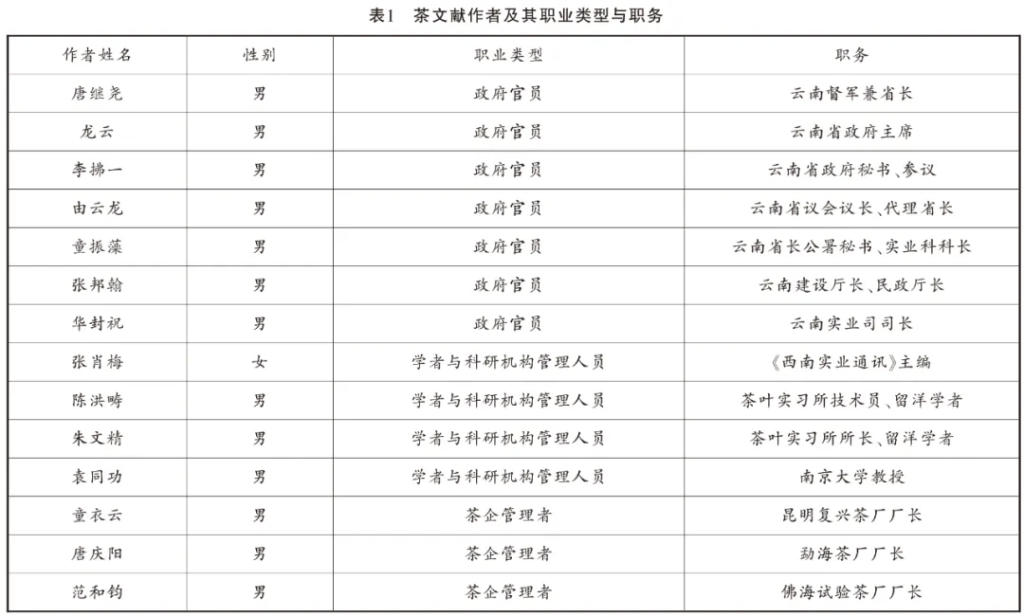

通过对近代云南茶文献的整理,主要的核心作者有唐继尧、龙云、李拂一、由云龙、童振藻、张邦翰、华封祝、张肖梅、陈洪畴、朱文精、袁同功、童衣云、唐庆阳、范和钧等,对他们进行列表分类如下:

2.核心作者中的云南近代茶学先驱

朱文精、陈洪畴等人是我国第一批国家派出到日本学茶的留学生。1913年,“云南选派40名学生赴日本留学,朱文精、陈洪畴即为其中二人”[2](p43)。学成归国后,云南省建设厅和云南省农会高度重视。为挽救云南省的茶业日渐衰颓之势,给他们提供施展其所学知识技术的舞台,“民国八年(1919年)12月,朱文精被任命为茶业实习所所长,陈洪畴任茶叶实习所技术员兼宜良茶业试验场场长”[2](P43)。

(二)核心作者与茶业的关系

近代云南政府官员因需要履行制定茶业政策、监督茶叶质量、支持和指导茶业发展、促进茶叶国际贸易与合作等职责,撰写了很多与近代云南茶业发展相关的政府公文。如在《云南实业公报》1923年11月第16期《(省公署)咨贵州省长(十一月十七日):咨送征获物品由》公文中有唐继尧省长将“攸洛茶一包,合银一角;生芽茶一包,合银五仙;春茶一团,合银二角;芽茶一盒,合银三角”[3](P23-25)等相关茶商品送至贵州陈列的记录,显现了近代云南政府官员在茶叶外销推广方面的实绩。

学者和研究人员通过开展科学研究、技术教育培训和提供政策建议,既从茶科技发展、茶科学教育、茶产业政策咨询等方面推动了近代云南茶产业发展,又形成了系列茶学术文献。如投身于普洱茶实业的学者型官员李拂一1931年发表在《新亚细亚》的《西藏与车里之茶业贸易》一文,提到藏人因普洱茶能够与酥油融合,可以增加体温,令冬天不怕寒冷而喜之。相反上等品质的毛尖,藏人反觉乏味。但因内地道途的不便,洪盛祥、可以兴等茶庄先后到勐海成立茶厂,原本每担最高不过20元的低廉成本茶,现经缅甸、印度到达拉萨后,每担售价高达百余卢比。李拂一在文中希望政府执政者能完成中山先生的道路计划,免除人们借道走造成的损失和苦痛[4](卷2,P69-70)。学者的研究为近代云南茶业发展提供了专业性对策建议,他们通过科技研究、教育培训、技术交流和政策咨询等方式,促进了云南茶业的发展和创新。

茶企管理者需要负责茶厂的日常生产和销售,并确保茶叶产品的质量和品类符合市场需求,因此对茶业相关问题有一定程度的研究。如勐海茶厂第一任厂长唐庆阳在1944年《中农月刊》发表《云南之沱茶》一文,描述了沱茶的加工程序、包扎标准、运输方式、销售区域以及茶税与售价占比,并探讨了如何改进沱茶的生产技术、设厂地域、运输工具改良和培训技工的建议[5](卷5,P65-68)。由于他们需要密切关注近代云南茶业的发展趋势和市场需求,根据政府政策及市场需求调整茶厂生产,其所著相关茶文献对研究近代云南茶厂的生产计划和产品开发都具有重要意义。如云南省立第一茶业实验场场长褚守庄在《国际贸易导报》1934年第六卷第七期中发表《云南之茶业》一文中分别对产茶县别、产额及销场,云南一般种茶法,一般制茶法和茶之消费情形进行了分析,并建议茶商“当腰带巨资,入内地贩茶”[6](卷6,P185)。

三、近代云南茶文献的内容

(一)关于茶的基本知识

1.近代云南茶区

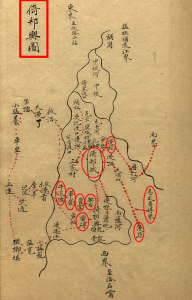

近代云南茶区的具体地域在茶文献中有较为详细的记载。云南茶区分布广,“境内除小部分不毛之地与雪线以上之高山外,几无不宜植茶。其有产量可计者约三十余县,主要产区,则偏在西南一隅,澜沧江左右之哀牢山、蒙乐山与怒山间高地,而以六大茶山为发源地”[7](卷16,P71)。

褚守庄在1934年发表《云南之茶业》,其中列出近代云南产茶县别,共计21县:昆明、罗平、宜良、澜沧、佛海、顺宁、镇越、五福、双江、镇康、江城、云县、大关、新平、广南、思茅、保山、景谷、镇沅、景东、元江[6](卷6,P181-183)。1929年刊物《建设》刊登《云南各县茶业一览表》,共记载产茶县27处:昆明、顺宁、缅宁、镇沅、宁洱、澜沧、新平、墨江、元江、路南、罗平、宜良、马关、蒙化、保山、云龙、腾冲、景东、景谷、大关、彝良、盐津、凤仪、大理、镇康、普思沿边行政总局、猛烈(今勐烈)行政区[8](P13-16)。1925年《云南农业概况(续)》共记载茶出产地26处:澜沧上改心、倚邦、云县、广南、景谷、景东、猛烈、普思六区、宜良、易武、宁洱、镇康、大关、镇沅、元江、漾濞、缅宁、普思沿边、鲁甸、武定、平彝、丽江、茶叶实习所、镇雄、彝良、思茅[9](P108-109)。

2.近代云南茶树品种

云南省的气候与地理条件非常适合茶树的生长,其茶叶产区位于北纬22°至24°之间,属于中国的高温茶区,所以茶树品种多,尤以普洱茶种为独特。据《滇茶产销之研究》记载:

中国一般之茶种多属Thea Sinensis Var Bohea,惟滇之佛海所产者为Shantyke。此种较前者所含单宁较多,有类似印锡所产之Var.Assarnica,以之制造红茶,色浓味厚,极适于欧美各国之销胃……吾意云南之大叶种,乃是世界各品种中正宗之茶种者焉。[7](卷16,P73-74)

《云南各县茶业一览表》记载的云南茶树种类有:顺宁凤山种、猛库种、景谷猛库种等普洱茶种[8](P13-16)。《景东种植棉茶之成绩》一文中亦有记载:“景东……又将县属景谷茶树,推广种植。”[10](P105)

以上近代云南茶文献呈现的茶树品种主要有今凤庆大叶种、勐库大叶种和景谷大白茶等普洱茶种,这些茶树品种至今也是云南茶树最优质的种质资源。囿于当时的历史条件,还有很多优质的云南地方群体品种未见诸近代云南茶文献。

3.近代云南茶叶品质

徐方干在《滇茶产销之研究》一文指出:

将宜良、顺宁所制红茶,带往伦敦、香港各地茶商研究,经Jardine Matheson &Co.Ltd.,Harrisons King & Irwin Ltd., Harrisons & Crosfeild Ltd.,及 Cherle、Hope & Son.等公司公开批评,咸谓“是项茶叶在品质方面,具有华茶固有之美质,兼有印锡之风味”;有谓“是项茶叶,与从前见到之茶不同,掺牛乳以后,仍能保持美观之红色,如能仿用锡兰阴干法,则其价必更高也”。[7](卷16,P74)

可见近代云南茶叶具有浓郁的香气、鲜爽的口感和多样的品种特色。云南茶叶优良的品质让前来中国的美国探险家也感叹在腾越“更别说还有美味的茶饮了”[11](P240)。

(二)关于种茶技术

近代云南茶文献中关于种茶技术的内容涵盖茶树品种选择、育苗技术、茶园管理、病虫害防治等。《云南之茶业》一文评价抗战前云南的一般种茶法“毫无改进,异常粗放”[6](卷6,P183)。该文记载的种植方法为冬季采种,采后晒干。在立春后至清明播种,将茶地整平,开沟为间隔,亦有不开沟者,将茶籽种于穴中,放种籽后,用木板略为按压,然后覆土约五分厚,以草盖之,每隔二三日灌溉一次。在端阳前后进行移植,此时茶秧已长至二三寸高,欲移植之地整平后,每距一尺,移苗一株。施肥不多,第一年全都不施肥。有种植者第二年略施草木灰、稀薄人尿或油饼一次。山地除草工作几乎忽视,平原茶地因种小麦、大豆之类除草较勤。病虫害毫无预防和治疗办法,剪枝甚少进行。在《云南茶之产销》中亦有对“植茶”的记载:“故茶树仅依赖间作物之耕种施肥,而略沾余润。”[12](卷2,P14)可看出茶园管理的粗放式情况。

面对云南茶树种植技术粗放式的问题,《整理普思茶业刍议》一文提出,需从问题的根本——栽培上做起,应有:1.着手恢复死去的若干万亩茶林,后新辟园地,发展种植;2.广大肥沃的平原、陂地甚至荒山老林都可开辟茶园;3.要矫正只知采茶不管茶树生死的恶习,最好设立试验场,采用科学的栽培和管理方法。试验场内设苗圃,培育茶秧,注意选种;4.改变施肥观念,可采用法国克礼斯托夫罗氏新发明的电肥机,唤起人们对利用机械的兴趣和科学方法的兴趣;5.设法奖诱茶园领主,讲求栽培,增加产量[13](P43-44)。

抗战时期,云南地方政府对茶叶种植技术改进重视起来,如1942年8月《云南省建设厅民国三十一年五月份工作报告书》中拟定了茶业改进事项:行政事项包括编报组织章程、事业计划暨员役人数调查表,分别呈报并函财政厅查照各在案,另编呈民国三十一年行政计划暨拟办茶业改进组织章程;推广事项包括进行繁殖推广、保存良种、增辟苗圃;技术事项包括一是对普吉茶圃进行茶苗灌溉、修整苗行、繁殖苗圃、茶地作畦、取运茶籽;二是在茶地中疏溶水沟、去除蚜虫;三是在苗圃中茶籽灌水、苗床除草[14](卷32,P142-144)。

(三)关于制茶技术与制茶类型

近代云南茶文献详细记录了普洱茶、红茶、沱茶等的制作工艺。近代云南多样化的制茶技术,充分发挥了云南茶叶优异的品种资源价值。《云南实业公报》1925年10月第39期刊登的《制茶浅说》,记载了红茶制造:

茶因制法之不同,遂区为红茶、绿茶两大类……制造红茶,除采摘细嫩叶片外,尚有六项,为必不可少之手续:一晾青;二搓採;三发酵:四干燥;五筛分:六补火。无一不与香味、色泽、形状有重要之关系。[15](P12-16)

1941年袁同功发表《红茶制法之研究》,讲述了红茶的制法:一为毛茶之制成,二为精制茶。记载毛茶制成第一步为采摘,至于采摘方法有切采法、搔采法、折采法、铗采法四种。为防止茶叶红变,推荐了红变与可参考的温度关系曲线,以及避免红变的简单处置方法。第二步为萎凋,作用为减去水分和使叶片收缩,并强调了萎凋的程度要适中。第三步为揉捻,又名搓揉,目的是软化叶片成条,引起发酵和氧化反应,有手揉和足揉的人工揉捻方式,也有采用茶叶专家冯绍裘先生利用杠杆原理发明的木质器具揉捻的机器揉捻方法。第四步为发酵,使茶叶香味浓厚、水色鲜明。第五步为干燥,将发酵后的茶叶用日力或火力干燥至八成,“至此初制之毛茶成矣”[16](卷1,P85)。精制茶的第一步为将买进毛茶放入焙笼用毛火焙至八成干。二至五步为筛分、复火、打官堆、装箱。《云南茶之产销》载:

茶民所制成之毛茶,均属绿茶。由茶号购进,另行筛剔,加工制成饼、沱等茶……散茶为茶农制成之毛茶,亦即制饼、沱茶之原料。其制造手续与他省绿茶大同小异,品质以春尖及谷花为最优、二水最劣……沱茶为茶号之再制品;有关沱茶、景关沱茶、小关茶之分。[12](卷2,P15)

此处文献记载的绿茶实质是普洱生茶。普洱生茶与绿茶制作工序的区别主要在于最后的干燥过程是晒青还是烘青。如果干燥是以晒干的方式,即为普洱茶。所以普洱生茶实质上即是晒青绿茶。《云南茶之产销》还载散茶步骤为炒、揉捻、干燥;沱茶加工程序为称、蒸、揉、压、晾;藏销紧茶的制茶程序为拣茶、切茶、潮茶、称茶、蒸揉、发汗;圆茶制作程序为称、蒸、揉、压。“上述各茶制法,均为滇省所特有。至如外销红绿茶,在滇省实为创制,自云南中国茶叶贸易公司成立后始有之,其制法已非滇茶特有,故不赘。”[12](卷2,P19)沱茶属于普洱茶中的紧压茶类。沱茶的制作、销售还可参见唐庆阳1944年发表的《云南之沱茶》[5](卷5,P66-67)。

近代云南多样化的制茶技术不仅为当地经济发展带来了机遇,还丰富了云南茶文化,为近代云南茶业注入了新的活力和历史文化魅力。

(四)关于茶叶运输

近代云南茶叶运输工具是畜力与机械力并存。《1916云南行记》中记录了作者当时在大理下关碰见驮茶马帮的情况:“他们从云南南部的普洱和思茅贩运茶叶,虽然已经走了差不多一个月,但在到达山风呼啸的草原故乡前,他们还要走很长的路。”[12](P159)

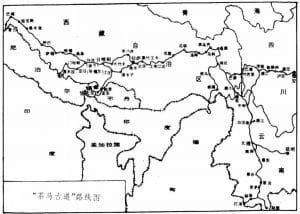

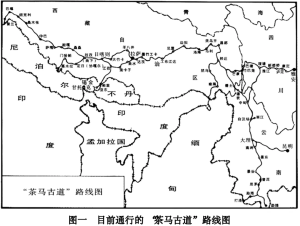

1942年《西南实业通讯》提及的滇茶国内外运销地区有四川、西藏、重庆、香港以及沿海、沿江各省;国外地区有安南、缅甸、暹罗、南洋。南北两条主要的茶叶运输路线,北路的茶叶主要产自顺宁、云县、缅宁、双江等地,通常由产地驮运至下关和昆明,然后运往四川、成都、宜宾等地,也有一部分运往康藏地区。南路的茶叶产自佛海、南峤、车里等地,通过复杂的运输链路,包括火车、船只、汽车、骡马,最终进入藏族聚居区[17](卷6,P31-32)。这里复杂的运输链路就包括了20世纪20年代后期,鹤庆恒盛公和中甸铸记商号和丽江商帮开辟的勐海—曼德勒—加尔各答—噶伦堡—亚东—拉萨新茶路,缩短了运输时间,增加了茶叶运输量。

(五)关于茶业经济与贸易

云南普洱茶在清雍乾时期因成为贡茶,知名度和制作工艺都得到了提升和发展。但晚清以降的整个近代茶叶生产与销售起伏不定,云南茶业未能有稳定的繁荣发展局面,与整个中国社会政治经济环境的动荡局面密不可分。

自云南蒙自关开关后,云南茶叶对外贸易有了较为详尽的记载。《1902—1911年十年海关报告》记载:“禁种罂粟之前,鸦片、普洱茶和稻米是本省仅有的3种重要农产品。前两种大量出产以供大量出口。”[18](卷155,P733)可见,普洱茶是云南最重要的出口农产品之一。蒙自关1890年普洱茶出口“多在东京销售”[18](卷16,P229),占总出口额的85%,其余出口香港。思茅关《1902—1911年十年报告》记载思茅关普洱茶“一小部分出口东京、香港及英属掸邦”[18](卷155,P744)。

云南茶叶在抗战前的贸易情况大体可以从1929年9月《建设》上刊载的《云南各县茶业一览表》中窥见一斑:云南“产茶区域共二十七处,产茶数量共九百八十二万七千四百五十斤。产茶价值共值五百六十八万三千五百一十二元。”[8](P16)该表还列举了其中无出口茶叶的有12处,有出口茶叶的共15处,其出口量在产量的一半左右,而且其中绝大部分是通过东南亚再转运至西藏。除在本省销售外,还销往四川、西藏、香港和法国、越南等地[8](P13-16)。可见,近代云南茶叶在20世纪30年代以前,主要是国内销售,外销国家不多。1934年褚守庄的《云南之茶业》云:

云南茶业,日渐衰颓,已成不可掩饰之事实,出口渐渐锐减,旧日销场,为人所夺……云南茶业之衰颓,实一严重问题,若不早图复兴救济之策,将来更不知伊于胡底。[6](卷6,P185-186)

吴志曾的《云南之茶业》一文对抗战前茶业进行了概括,文中写道:“云南茶业,虽云得天独厚,然千百年来,毫无进展,销路未广,货弃于地,良可慨也!”[19](卷10,P102)可见,抗战前的云南茶,虽品质优,但销售问题堪忧。全面抗战爆发后,东南茶区沦陷。国民政府为了支援抗战,决定振兴云南茶叶。1939年《贸易半月刊》中载有《经济部在滇设厂大量制茶通告》,并在浙、闽、赣、皖等省罗致茶工茶农遣送赴滇工作,拨款十万元作为招工费及茶厂设备费[20](卷1,P51)。

1938年,云南中国茶叶贸易有限公司,为了开发利用云南茶叶资源,赚取外汇支援抗战,先后在佛海、顺宁、宜良、昆明、下关等地设机制实验茶厂,所制茶在国际市场获一致好评。1939年凤庆县顺宁实验茶厂工夫红茶出口香港转销伦敦,勐海县佛海茶厂1940年试制成功第一批机制红茶。云南茶区红茶既具有华茶固有之美质,兼有印锡之风味,可代印锡之用。1939—1941年云南中茶公司外销沱茶尤其有大幅度增加,外销量从1939年的46327市担增加到139860市担[19](卷10,P103)。

1942年后,因日军占领缅甸,滇缅公路中断,云茶运销阻滞。抗战结束后,国民政府腐败无能,云南茶业经济与贸易未能进一步发展,走向衰落。

四、近代云南茶文献与云南社会

茶叶是云南高原特色农产品,也是重要的经济作物。近代云南茶业的兴衰与云南经济社会变迁有着紧密的互动关系。

(一)茶文献与近代云南政治经济

在抗日战争时期,中国茶叶公司在云南开发新的外销基地,通过茶叶赚取外汇,支持抗战。《云南中国茶叶贸易公司出品谋销上海、南洋、北非》一文记载:“云南中国茶叶贸易公司……在盟军集中云南之际,尤赖该公司为之供给”[21](P3)云南茶叶在抗战时期对支援抗战,维护中国的领土完整和铸牢中华民族共同体意识也做出了积极贡献。

茶叶作为商品,关乎广大茶农的生计。原载于1949年第1期《云南企业月刊》的《云南之茶业》中载:“茶叶在本省农民生计上与全省经济价值上之重要性……愿我各界人士有以教导之、督促之、辅佐之,不胜翘企!”[22](卷1,P5)茶叶作为大宗农产品,是近代云南众多茶农的主要收入来源,在《云南之茶业》中对此进行了较为翔实的描述:

即就现有之每年产量十六万担计,照本年产地山价每旧担平均为金圆券七十元,则农民年可收入一千一百二十万元;销地售价平均每旧担以二百十元计,则全年收益应为三千三百六十万元;即照战前山价每旧担以八十元计,亦为一千二百八十万元售价每旧担以五百元计,应为八千万元,实为滇省农产品大宗收益。[22](卷1,P4-5)

(二)茶文献与近代云南茶文化

近代云南地区拥有多姿的茶文化,呈现出显著的地方性与民族性特征。茶馆文化是云南茶文化的重要组成部分,“滇省饮茶之风,甚为普遍,都市无论矣,举凡旅行所至,道旁茶馆之多,足以惊人;即穷乡僻壤,三家村落,亦复售茶,甚至草舍一间,方桌三数,饮者群集,销量可知也”[17](卷6,P31-32)。

《一个澳大利亚人在中国》一书中详细叙述了莫理循从东川到昆明过雷头堡后,在一个村中的茶馆休息的场景。他看见茶馆内座无虚席,店小二为客人泡茶并提供茶点[23](P96)。《1916年云南行记》一书的第26章、第27章提及了云南茶馆可作为集会和吸食鸦片场所的功能[12](P169-184)。陈珍琼在关于昆明茶馆的调查报告《茶馆与昆明社会》中记载:

昆明市大小茶馆约共有三百五十余家,其中清饮茶馆占绝对多数,占全数百分之九十以上。清饮茶馆即指专卖茶水,馆内无其他售卖与可供视听者……茶客多以喝茶、约友、接洽事情为上馆之目的……清饮茶馆无论市中大街小巷皆有开设……清饮茶馆亦有开设于市中风景区,藉此而吸收游客。清饮茶馆亦有变相作某一种行业之公共聚集处。清饮茶馆中亦有专备置象棋、围棋供客玩耍。[24](《宗教民俗卷》P490)

除了清饮茶馆,还有播音茶馆、清唱茶馆以及说书茶馆。在近代的昆明,无论身份的高低,都能够走进茶馆喝茶,他们或是消遣娱乐,或是商谈、聊天,自由自在。茶对于当地居民来说,既是一种重要的饮品,又是一种文化符号,还是大自然和生活交融的完美结合。

彭桂萼在《云南双江之茶业概况》中则对双江县的饮茶文化进行了描绘:多饮茶可助消化和缓解疲劳,茶是县区民众的嗜好品,“客人到来,亦迅速烹茶敬之……其浓淡因人而异,不劳力的及汉民等,则嗜好清淡,劳力的及倮黑、卡瓦等,则嗜浓烈”[25](卷6,P41)。以茶敬客,浓淡自择;以茶养生,提神醒脑。茶俗茶礼等茶文化渗透在云南各族同胞的饮食、社交等日常生活中。

五、小 结

近代云南茶文献包括近代海内外出版或存档的涉及云南茶的中外著作、方志、海关报告及贸易统计、涉茶刊物等文献。这些文献的核心作者涵盖了政府官员、学者、科研机构和茶企管理人员。他们详细记录了云南茶区、茶树品种、种茶和制茶技术、制茶类型,还包括了茶叶贸易、茶文化生活等方面的信息。从这些文献可以看出:云南宜茶区域广;勐库大叶种等茶树品种优异;近代云南制茶类型主要有普洱茶和红茶等;云南茶叶的销售地区主要涵盖四川、重庆、西藏等西南地区和东南亚;云南茶区的多元民族文化让茶文化异彩纷呈,又与中华茶文化相通相融。综观近代云南茶文献,近代云南茶业未能有稳定繁荣的发展局面,这与当时中国社会政治经济环境的动荡局面紧密相关。国民政府曾为振兴云南茶业,采取了一系列措施:如设立茶叶实验场,制定优惠政策,以提高茶业的竞争力,但最后也未能扭转近代云南茶业在抗战结束后又跌入了低谷的事实。研究近代云南茶文献,剖析近代云南茶业的兴衰及其历史经验教训,可以为新时代云南茶业的健康发展提供以史为鉴的理论和实践依据。

注释:

①俄罗斯学者阿•科尔萨克在1857年所著《俄中商贸关系史述》中提及:“在恰克图贸易中还有一种茶叫做普洱茶,其外观似坚硬的小球,每个重从10个佐洛特尼克到一磅半或更多。”《一个澳大利亚人在中国》《云南游记:从东京湾到印度》《1916云南行记:美国自然历史博物馆中亚考察团探险手记》等游记中都有关于作者途径云南,路过云南茶区对云南茶馆及茶马古道的相关描述。参见阿•科尔萨克著、米镇波译《俄中商贸关系史述》,社会科学文献出版社2010年版,第213页;莫里循著、窦坤译《一个澳大利亚人在中国》,福建教育出版社2007年版,第96页;亨利•奥尔良著、龙云译《云南游记:从东京湾到印度》,云南人民出版社2001年版,第127页;罗伊•查普曼•安德鲁斯著、侯烨译《1916云南行记:美国自然历史博物馆中亚考察团探险手记》,金城出版社2021年版,第169-184页。

②《中国省别全志》(第6册•第3卷•云南省)“第8编主要生产业 第4章 茶”对近代云南茶叶的产地、种类及价格、运输及运费、经销商、商业惯习等都有详细记载。《今世中国贸易通志》中第2编“第3章 茶”里提到云南茶叶的重要产地有“昭通和普洱”。参见日本东亚同文会《中国省别全志》(第6册•第3卷•云南省),线装书局1917年版,第771-781页;陈重民《今世中国贸易通志》(第2编),商务印书馆1924年版,第50页。

③1900年的光绪《普洱府志》、1916年的《大理县志稿》等近代云南各茶区出版的地方志基本上都有关于茶叶的记载。云南实业司工商科编辑的1924年版《云南工商业概况》和财政部贸易委员会调查处编纂的1939年版《昆明外销产品贸易概况》中有关于云南各县茶叶价格、昆明出口茶叶价格、滇茶概况等内容。参见邓启华《清代普洱府志选注》,云南大学出版社2007年版,150-152页;张培爵等修,周宗麟等纂《大理县志稿》,成文出版社1916年版,第317页;郭红军《云南近代茶史经眼录》,云南大学出版社2022年版,第16页和第32-33页。

④1925年清室善后委员会编纂的《故宫物品点查报告》和1929年铁道部财务司调查科编纂的《滇粤、湘粤两线昆明县市经济调查报告书》都有关于昆明茶楼家数、进出口概况和商帮概况的内容。参见郭红军《云南近代茶史经眼录》,云南大学出版社2022年版,第19-22页。

⑤涉茶刊物主要种类有:茶叶刊物,如《茶报》《闽茶》;经济刊物,如《经济汇报》《国际贸易导报》《贸易半月刊》《工商调查通讯》;农业刊物,如《中农月刊》《农报》《云南农林植物研究所丛刊》;其他刊物,如《云南官报》《云南政报》《云南实业公报》《云南建设公报》《云南实业杂志》《云南实业改进会季刊》。参见郭红军《云南近代茶史经眼录》,云南大学出版社2022年版,第120-451页。

参考文献:

[1]蒋文中.云茶史志辑考[M].昆明:云南人民出版社,2021.

[2]陈静波.朱文精、陈洪畴谋划开办制茶工厂档案文献[J].云南档案,2022(2).

[3]唐继尧.咨贵州省长送征获物品由[J].云南实业公报,1923(16).

[4]李拂一.西藏与车里之茶业贸易[J].新亚细亚,1931(6).

[5]唐庆阳.云南之沱茶[J].中农月刊,1944(7).

[6]褚守庄.云南之茶业[J].国际贸易导报,1934(7).

[7]徐方干.滇茶产销之研究[J].经济汇报,1945(6-8).

[8]佚名.云南各县茶业一览表[J].建设,1929(26).

[9]由云龙.云南农业概况[J].云南实业公报,1925(39).

[10]佚名.景东种植棉茶之成绩[J].云南实业杂志,1913(3).

[11]L·安德鲁斯,Y·安德鲁斯.1916年云南行记:美国自然历史博物馆中亚考察团探险手记[M].北京:进程出版社,2021.

[12]童衣云.云南茶之产销[J].闽茶,1947(3).

[13]孙步仙.整理普思茶业刍议[J].云南半月刊,1931(11).

[14]云南省档案馆.民国时期西南边疆档案资料汇编:云南卷[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[15]佚名.制茶浅说[J].云南实业公报,1925(30).

[16]袁同功.红茶制法之研究[J].云南农林植物研究所丛刊,1941(1).

[17]中国国民经济研究所.素负盛名之云南茶产[J].西南实业通讯,1942(3).

[18]茅家琦,黄胜强,马振犊,主编.中国旧海关史料[M].北京:京华出版社,2001.

[19]吴志曾.云南之茶业:中央林业试验所技术讨论会讲稿[J].农报,1945(10-18).

[20]重庆财政部贸易委员会.经济部在滇设厂大量制茶通告[J].贸易半月刊,1939(5).

[21]佚名.云南中国茶叶贸易公司出品谋销上海、南洋、北非[J].征信新闻(重庆),1946(10,497).

[22]刘云阁.云南之茶业[J].云南企业月刊,1949(1).

[23]莫理循.一个澳大利亚人在中国[M].窦坤,译.福州:福建教育出版社,2007.

[24]陈珍琼.茶馆与昆明社会[R]//李文海主编.民国时期社会调查丛编.福州:福建教育出版社,2004.

[25]彭桂萼.云南双江之茶业概况[J].边事研究,1937(2).

《农业考古》2024年第2期。

暂无评论内容