摘要:“茶马古道”的核心是古代中央政府用农区之茶换取牧区之马的茶马互市的道路,其在隋唐时期是马土互市之道,从宋代中期至清代早期是茶马互市之道,清代早期以后蜕变为茶土贸易之道。“茶马古道”的分布范围主要在四川 ( 包括贵州遵义) 、陕西、甘肃、青海和西藏地区,清代以后才发展到云南西部地区。

关键词:茶马古道;文化线路;地域范围

一 “茶马古道”的概念问题

在人类不同文明区交往的历史上,由于各地资源和物产的不同,需要通过远距离贸易来互相补充。有的道路由于长期作为以某种或某几种主要商品的贸易通道,人们会习惯以这些商品给这些古道命名,如“丝绸之路”“茶马古道”等。不过,“茶马古道”的贸易距离尽管不如“丝绸之路”,但它在中国历史上的重要性却有过之而无不及。它是中国重要的线性文化遗产和文化线路。

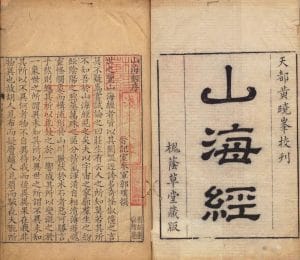

“茶马古道”是云南大学木霁弘等先生提出的(木霁弘等:《滇藏川“大三角”文化探秘》,第11页,云南大学出版社,1992年)。这个概念由于与中国人喜好的茶文化、与西部旅游和茶叶营销都有关联,一经提出便引起广泛关注。“茶马古道”作为一种线性文化遗产或文化线路,它是泛指古代中国西部地区负载有特殊功能的道路系统。这种特殊功能主要是古代中央政府以农区之茶换取牧区之马的专项贸易,运输茶和马所经由的道路以及沿路与这种贸易相关的官府管理机构、客栈、茶马交易场所等相关设施,都属于“茶马古道”遗产范畴。“茶马古道”的外延也可扩展,举凡在茶马贸易兴起前集中买卖马的道路,以及茶马贸易终止后的集中买卖茶的道路,从某种意义来说,这些也可以归属于“茶马古道”的范畴。无论是狭义“茶马古道”还是广义“茶马古道”,它都是一定历史背景下的产物,必须要有历史文献的记载和实物遗存的证据,不能只是想当然的推论。那种将饮茶习惯形成前和茶马贸易开始前的古人类迁徙的路线、新石器时代文化的传播路线、古代民族的迁徙路线、以及从盐产地向外的贩盐道路都与“茶马古道”的产生进行系联的做法(陈保亚:《论茶马古道的起源》,《思想战线》2004 年第4期),容易造成“茶马古道”内涵和外延的混乱,未必妥当。

在讨论“茶马古道”这一概念的特点、内涵和外延之前,我们需要对时下流行的几种关于“茶马古道”的解释,进行简要的分析,以避免基本概念认识上的分歧。

(一)“茶马古道”不仅是贩茶之道,而是“茶马互市”之道

有些学者将“茶马古道”概念划分为广义、狭义两种。“广义的概念是指自古以来就存在于青藏高原、川西高原和云贵高原及其周边地区的原始古道。最远可自这一地区有人类交流开始”;“狭义的概念是指从唐朝以来的古道。由于唐宋以后在这条古道上贸易的代表性商品是茶和马,故称之为茶马古道”(张有国:《茶马古道与茶马贸易的历史与价值》,《西藏大学学报》2011年第2期)。诚然,“茶马古道”可有广义、狭义之分,但广义的 “茶马古道”决不能包括所谓的直立人古道、早期智人古道、晚期智人古道、新石器时代人们的古道、民族迁徙的古道、盐运古道和马帮古道(陈保亚:《论茶马古道的起源》,《思想战线》2004 年第4期),否则世界上的一切古道都可以纳入“茶马古道”或这种古道的早期形态,广义的“茶马古道”也需限定,才会具有意义。狭义的“茶马古道”,学界一般认为是茶马互市之道,是以茶换马之道。但需强调的是,即便是狭义的“茶马古道”,也不能简单理解为用马运茶的道路。“茶马古道”的概念之所以能够得以成立,在于这种道路具有不同于其他道路的自身特点,即从中古以后的相当长一段时期内,这条道路都是中国古代中央政府与西部边区游牧族群进行以茶换马贸易的通道。这种贸易活动既提供给游牧族群以代替蔬菜的生活必需品,又保障了中央王朝军队对骑兵马匹的供给,因而在历史上具有重要的意义。换句话说,严格意义的狭义的“茶马古道”,应与茶和马这两种事物都有关,只有当茶和马都成为经由这些道路贩运和交易的主要商品时,这些道路才能成为名副其实的“茶马古道”。而当“茶马古道”以茶换马功能丧失以后,只成为贩运茶和其他货物的道路时,这时的“茶马古道”的道路尽管还是原先以茶换马时所使用的道路,但这种道路已经不是严格意义的茶马古道,广义的“茶马古道”应该指这样的道路。

中国古代中央政府与边区游牧族群的茶马互市,是一定历史背景下的产物。以茶换马,是当北方骑马族群建立的国家控制了北方蒙古高原的牧场,地处南方农区的中央王朝失去了马匹来源后,中央王朝才会有以东部农区之茶换取西部牧区之马,以对付北方骑马族群国家骑兵威胁的需求,才会有相关茶马政策的出台。同样,只有当西部高原牧区的人们养成了喝茶习惯后,才会有通过卖马换取生活必需品茶叶的动力,才会请求中央王朝开辟茶马互市。只有发生了茶叶和马匹的集中收购和运输,建立了稳定的交易场所和消费使用区域,大量的茶叶和马匹在某些道路上经常来往时,才会形成“茶马古道”。那种将茶马互市兴起前的有些古代族群走过的路线或道路当做早期的“茶马古道”(或这种古道的前身)的观点,容易混淆“茶马古道”时空范围,无助于学术研究的开展,应该摒弃。

(二)“茶马古道”与族群迁徙的通道无关

时下有些学者在论述“茶马古道”的形成原因及其地位作用时,常将“茶马古道”称之为“民族迁徙的走廊,它为人类寻找永恒的家园提供了许多实证”。这种说法也不准确。容易导致“茶马古道”的泛化,需要加以讨论。

从时间上看,青藏高原东缘的古代族群迁徙主要发生在纪元以前,而“茶马古道”却出现于纪元以后,其年代上限不会早于隋唐时期。在茶马互市开始时,大规模的古代族群迁徙已经终止,“茶马古道”不可能是古代族群迁徙之道。

从流动方向来看,青藏高原东缘的古代族群迁徙,几乎都是单向的,即由北向南,从西北甘青地区迁徙到西南云贵地区,甚至远至更南面的东南亚地区。这是因为青藏高原东麓的河流均由北向南流,河谷都是上游窄而下游宽,下游的河谷往往能够提供更多的人类生存资源,故族群迁徙通常是从河流上游迁往下游。这就是人类学所谓的“下嫁”理论。而“茶马古道”这种以茶换马的互市贸易却是双向的,有来有往的,这与青藏高原这条古代族群迁徙之道有显著的不同。“茶马古道”与青藏高原东缘的古代族群迁徙路线,并无直接关联。

(三)“茶马古道”不是所谓的“南方丝绸之路”

“茶马古道”主要是云南和四川境内的茶马互市或单纯运茶的道路,在此地理区域内,正好还有一条名为“南方丝绸之路”的假想国际贸易通道,于是有学者就将这两条道路联系起来,认为“茶马古道”与“南方丝绸之路”的国内段部分重叠,前者是后者的组成部分。有学者说,由成都至木雅草原(今四川康定县)“这条最早的茶马古道,实际上即‘南方丝绸之路’的第一段(成都至旄牛的一段),只不过‘南丝路’由成都、邛崃至旄牛县后,不是向西进入康、泸地区,而是转向南,进入邛部(西昌地区),然后进入云南,再通往印缅。”(任新建:《茶马古道的历史变迁与现代功能》,《中华文化论坛》2008年第12期)这种看法也是有问题的,问题表现在以下两个方面:

首先,历史上很可能并不存在所谓的“南方丝绸之路”。“南方丝绸之路”,按照目前流行的观点,是从西汉武帝时开始,至迟从东汉明帝开博南道起,当时的中央政府就开通了从京城长安或洛阳,经成都到印度的国际贸易通道,中国的以丝绸为特色的土特产品就沿着这条道路输送到了印度。笔者认为,汉代的确有过开拓通往印度道路的尝试,其版图也曾一度延伸到滇西的保山一带,但这距离开通前往印度的道路还非常遥远,滇缅道路的开通已经在南诏崛起以后的唐代中期,其历史背景是南诏王阁罗凤“刊木通道,造舟作梁”征服寻传(孙华:《南诏阁罗凤开通“滇印道”说》,《中华文史论丛》2010年第2期)。然而强盛后的南诏及大理国,由于种种原因,却极少与当时的中央王朝往来,以至于云南与四川间的道路在宋代已基本中断。就在大力推行茶马互市贸易的宋代,云南与四川之间却基本没有茶马贸易的往来, 唯一记载两地间贸易的就是有四川商人自发组织到大理,探索在大理买马的可能性。那时四川通往大理国都阳苴咩城(今云南大理)的道路(“清溪关道”)废弃已久,道路全被荒草湮没,四川商人们是依靠先前道路上生长的特有植物艰难前行,保留至今的 《大理买马记》就是四川商人这次艰难行程的记录〔(宋)杨佐:《云南买马记》,(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷二六七注引,中华书局,1995年〕。此后,四川商人再未进入大理买马,这条道路到元世祖灭大理后又才开通。那种认为在中国腹地与西南边陲乃至于东南之间存在一条国际贸易通道的说法,是没有根据的。

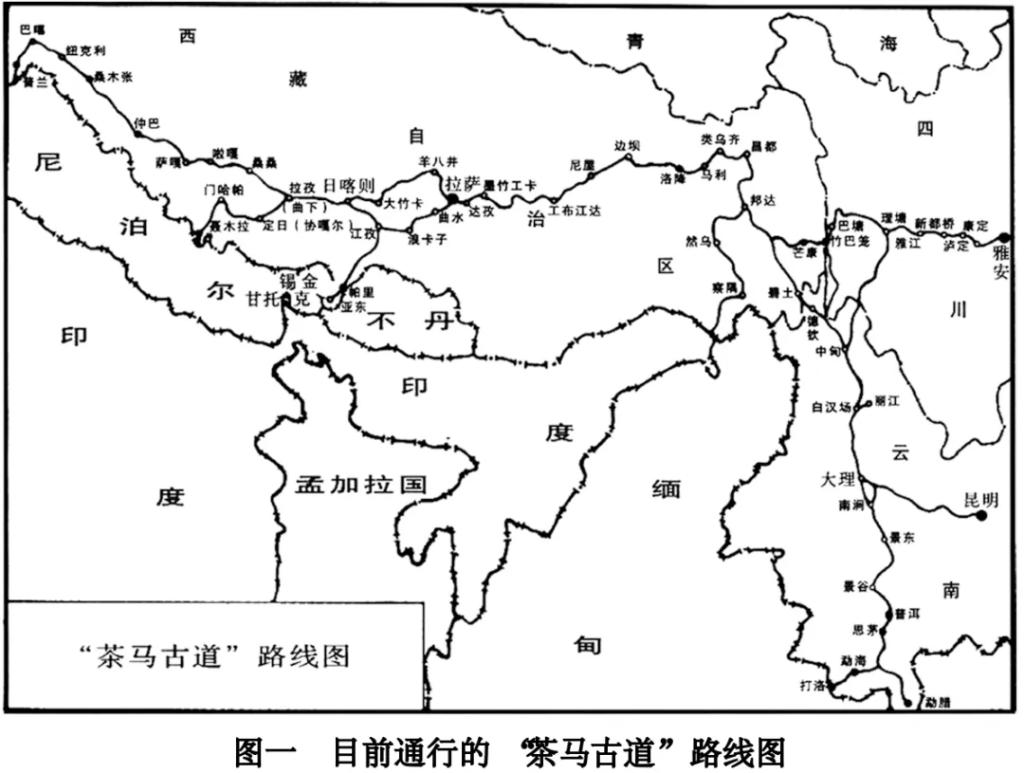

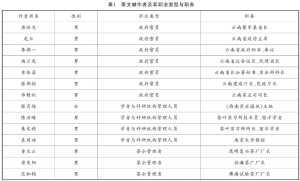

其次,即便历史上存在着一条“南方丝绸之路”,这条道路也与“茶马古道”没有多大关系。所谓“南方丝绸之路”是假设的历史上从四川通往云南及域外的缅甸、印度的国际贸易道路。如果这条道路存在的话,其路线应该是从四川成都至四川西昌,再到云南大理和保山,最后延伸至境外。然而,“茶马古道”主要是用四川农区之茶换取西北高原牧区之马的通道,其主要交通线路集中在四川、陕西、甘肃和青海间。具体说,古代“茶马古道”的道路网好似一根挑货物的扁担,主干是四川雅安与陕西汉中之间的道路,东北头从广元和汉中往西北的甘青草原地区,西南头从雅安和康定向西延伸。这条道路网与成都向南至云南以外的“南方丝绸之路”,无论是路线上还是货物种类上都没有多少关联。即使按照时下流行的 “茶马古道”路线图(图一)(木霁弘等:《滇藏川“大三角”文化探秘》,附“茶马古道路线图”,云南大学出版社,1992年),其主要路线也是东西向的,即东起四川成都或雅安,西至西藏拉萨、日喀则和境外,南北向的道路是从云南思茅至中甸,再至西藏的里塘、巴塘、邦达与东向的“茶马古道”主道交会(此外,在一些学者的 “茶马古道”图上,还加上了从四川成都向北,经过灌县、茂县、松潘、若尔盖,到达青海西宁后再从西宁往西藏,经玛 多、当江、玛曲,最后与东西向“茶马古道”主道会合的北部环线。见杨绍淮:《川藏茶马古道》,附“茶马古道全图”,金城出版社,2006年)。这些道路除了大理至思茅这一小段可以与所谓“南方丝绸之路”的路线发生联系外,其余路段都未与“南方丝绸之路”搭界。那种为强化“茶马古道”的意义和价值,勉强将其与“南方丝绸之路”进行联系的做法没有必要。

二 “茶马古道”的年代问题

“茶马古道”的年代问题,包括这条古道的出现年代、集中用于茶马贸易的年代,以及其不再进行茶马贸易甚至茶贸易的年代即废弃年代。下面我们分别予以讨论。

(一)“茶马古道”的开端——唐与吐蕃间的买马贸易之道

关于这个问题,目前有多种说法。有的学者将“茶马古道”的年代上推到了汉武帝开西南夷的汉代,有的学者认为“茶马古道”起于吐蕃开始饮茶的唐代,有的学者则认为严格意义上的“茶马古道”只能从北宋茶马互市政策开始实施时算起。此外,还有将“茶马古道”的起源年代追溯到史前时代的一些说法。

“茶马古道”开始形成的年代,离不开中国内地农区和高原牧区饮茶习惯的形成,以及农区以茶换牧区之马的专项贸易开始的年代。买茶卖茶始于西汉的四川,当时王褒 《僮约》 中的“武阳买茶”就是目前所见最早关于茶的记录。两汉时期,饮茶还仅是很小范围内人们的生活习惯,茶作为一种饮料被江南地区人们普遍接受,是在魏晋南北朝时期。三国东吴孙皓悄悄赐茶给韦曜以代酒、东晋陆纳只设茶果招待谢安、萧齐武帝要求死后灵前仅设饼饭茶饮等为祭品、蜀地老太婆卖茶粥被管理城市的官吏打破其器具等故事,都说明了这个问题〔(唐)陆羽:《茶经》卷七《茶之事》〕。饮茶习惯传播到黄河流域,其年代可能更晚,甚至可能已经晚到隋统一以后。随着茶逐渐进入普通民众的生活,茶的需求量、生产量和交易量大增,才会刺激唐王朝于唐德宗建中元年(780年)开始征收茶税〔关于唐王朝开始征收茶税的时间,有德宗建中三年、四年、九年等不同的记载。《新唐书》卷七《德宗本纪》: “(建中三年)九月丁亥,初税商钱、茶、漆、竹、木。”《旧唐书》卷四九《食货志霞》:“(唐德宗建中)四年,度支侍郎赵赞议常平事,竹木茶漆尽税之。茶之有税,肇于此矣。”《旧唐书》卷一三《德宗本纪下》:“九年春正月庚辰朔,……癸卯,初税茶,岁得钱四十万贯,从盐铁使张滂所奏。茶之有税,自此始也。”〕,唐代才产生了关于茶的专书如陆羽《茶经》、温庭筠《采茶录》等(《新唐书》卷五九《艺文志三》)。陆羽《茶经》在饮茶习惯的推广上尤为重要,经陆羽书“言茶之原、之法、之具尤备,天下益知饮茶矣。时鬻茶者,至陶羽形置炀突间,祀为茶神”。以至于与唐关系密切的北方草原族群,也沾染上了饮茶的习惯,“其后尚茶成风,时回纥入朝,始驱马市茶。”(《新唐书》卷一六九《陆羽传》)故王夫之《读通鉴论》卷二八说:“茶者,古所无也,无茶而何税也?周礼仅有六饮之制。孟子亦曰:‘冬则饮汤,夏则饮水’而已。至汉王褒《僮约》,始有武都买茶之文,亦仅产于蜀,唯蜀饮之也。六代始行于江南,而河北犹斥之曰‘酪奴’。唐乃遍天下以为济渴之用,而不能随地而 有,唯蜀、楚、闽、粤依山之民,畦种而厚得其利,其利也,有十倍于耕桑之所获者矣。”这个概括是相当精到的。

青藏高原不产茶,吐蕃人饮茶习惯的形成,肯定晚于内地农区。吐蕃人形成饮茶习惯,这种习俗是吐蕃上层贵族与唐王朝的交往中,逐渐从唐人那里传入的。从茶叶和饮茶传入吐蕃,到这种习惯在吐蕃上层贵族中逐渐传开,其间应经历了一个相当长的过程。吐蕃人流行饮茶,其习俗可能来自三个方面:一是来自于唐王朝上层人士的饮茶风气,二是来自于吐蕃北面的游牧族群回鹘人的饮茶习俗(回鹘较早形成了饮茶习俗,并在唐代就开始了与唐王朝以马换茶的贸易。唐人封演《封氏闻见记》说:“茶始自中原,流于塞外。往年回鹘入朝,大驱名马,市茶而归。”),三是来自青唐和甘松一带(今青海和甘南地区)原属于唐王朝的当地居民的生活习惯。由是可知,青藏高原上的人们尽管可能在唐代早期就认识了茶,上层人士在唐代中期就拥有茶并可能会偶尔喝茶,但作为“可以一日无盐,不可一日无茶”的藏区饮茶习俗来说,其形成应该在唐末以后。

青藏高原的大多数人们一旦养成饮茶习俗,其对茶的需求就必须依靠内地农区输入,这只是“茶马古道”形成的必要前提之一。不过,“茶马古道”的形成还要有另外一个前提,就是内地农区需要藏区的马。隋唐王朝是一个幅员辽阔的大帝国,即使在疆土缩小的唐代中后期,其疆土的北方边区仍有大面积的养马草场,马的来源问题并不突出。因而,在唐王朝早中期,需要茶叶的北方回鹘王国,都是自己利用入朝等时机,驱赶马匹到唐王朝腹地贩卖,然后自己又购买茶叶带回去,当时还没有唐王朝与回鹘官方茶马贸易的现象。唐封演《封氏闻见记》“往年回鹘入朝,大驱名马,市茶而归”的文字,就是这种现象的实录。到了唐末五代时期,这种茶马贸易还是与用南方之茶换取北方之马,没有关于用川陕农区之茶换取青藏高原牧区之马的记载。五代十国时期的南方诸国产茶,但缺少战马,因而才有楚王马殷根据湖南判官高郁的建议,从湖南运茶到北方,换取战马等物的茶马贸易活动〔《新五代史》卷六六《楚世家》:“于是(马)殷始修贡京师,然岁贡不过所产茶茗而已。乃自京师至襄、唐、郢、复等州置邸,务以卖茶,其利十倍。郁又讽殷铸铅铁钱,以十当铜钱一。又令民自造茶以通商旅,而收其算,岁入万计。由是地大力完,数邀封爵。”《资治通鉴》卷二六六: “湖南判官高郁请听民自采茶卖于北客,收其征以赡军,楚王殷从之。秋,七月,殷奏于汴、荆、襄、唐、郢、复州置回图务,运茶于河南、北,卖之以易缯纩、战马而归,仍岁贡茶二十五万斤,诏许之。湖南由是富赡。”〕。这是目前所知最早的由内地农区官方主持的茶马贸易活动,可以将其作为茶马互市的开端〔(明) 王夫之《读通鉴论》卷二八《五代上》:“高郁说马殷置‘回图务’运茶于河南北,卖之于梁,易缯纩战马,而国以富,此后世茶马之始也。”〕。不过,这些茶马贸易活动的区域是在长江中游与黄河中游之间,与我们现在要讨论的中国西南及西北地区的“茶马古道”没有多少关联。

茶马互市的贸易活动发生在唐末以后,这不意味着隋唐时期,青藏高原上的吐谷浑、吐蕃等古国与隋唐王朝之间不存在马或茶的贸易,这些游牧族群国家以马来交换他们所需的内地农区的产品,开始的时间并不晚。据记载,早在隋代,青海西宁市西的承风戍就建有互市场所〔(唐)道宣《释迦方志·遗迹篇四》卷上:“其东道者,从河州西北度大河,上漫天岭,减四百里至鄯州。又西减百里至鄯城镇,古州地也。又西减二百里至承风戍,是隋互市地也。又西二百里至清海,海中有小山,海周七百余里。”(唐)道宣著,范祥雍点校:《释迦方志》,第14页,中华书局,2000年。《册府元龟》卷九九九《外臣部·互市》:“唐高祖武德八年,吐谷浑款承风戍,各请互市,并许之。”〕。青藏高原古国与中央王朝间与马有关互市的最早记载见于盛唐时期,唐玄宗开元十六年(728年),“吐蕃又请交马于赤岭,互市于甘松岭。宰相裴光庭曰:‘甘松中国阻,不如许赤岭。’乃听以赤岭为界,表以大碑,刻约其上。”(《新唐书》卷二一六上《吐蕃上》)吐蕃与唐王朝在赤岭设马市,吐蕃卖马给唐,唐又用什么东西去交换呢?从稍后的德宗时常鲁出使吐蕃时赞普对茶的表现来看,茶肯定还不是大宗的交换商品,当时吐蕃与唐交换的,主要还是丝绸之类的物品。然而正是两种不同经济文化体之间的这种固定市场的贸易,以及这种相对固定的贸易路线,开启了“茶马古道”上蕃马与唐土的贸易往来。如果要追溯“茶马古道”的渊源,或者要给广义的“茶马古道”确定一个开端,唐开元十六年开互市于赤岭或许可以作为一个起点。

(二)“茶马古道”的兴盛——从北宋到清初的茶马互市之道

严格意义的“茶马古道”是北宋与吐蕃分裂后的安多诸部族进行茶马互市时开始的。所谓茶马互市,也就是中央王朝用内地农区之茶交换青藏高原牧区诸族之马的贸易,这种贸易在中国古代政治史、经济史、民族史、交通史、军事史等方面都有重要意义,故史学研究者已开展了大量研究,有一些基本一致的结论(如冯永林:《宋代的茶马贸易》,《中国史研究》1986年第2期; 汤开建:《宋金时期安多吐蕃部落与中原地区的马贸易》,《宋金时期安多吐蕃部落史研究》,第350~386 页,上海古籍出版社,2007年)。

北宋王朝建立后,由于长城沿线草原与荒漠地区被辽和西夏占据,宋朝失去养马的草场,军队缺乏战马,遂致力于向西部高原诸部族买马的策略。《宋史》卷一八四《食货志下六》 载:“宋初,经理蜀茶,置互市于原、渭、德顺三郡,以市蕃夷之马;熙宁间,又置于熙河。南渡以来,文、黎、珍、叙、南平、长宁、阶、和凡八场,其间卢甘蕃马岁一至焉,洮州蕃马或一月或两月一至焉,叠州蕃马或半年或三月一至焉,皆良马也。其他诸蕃马多驽,大率皆以互市为利,宋朝曲示怀远之恩,亦以是羁縻之。”不过,“国初博易戎马,或以铜钱,或以布帛,或以银绢”,还不是真正的茶马贸易,只是到了“熙宁以来,以我蜀产(即茶),易彼上乘”〔(宋)章俊卿:《山堂考索续集》卷四四“马政”,明正德慎独书斋刊本〕,茶马贸易才真正开展起来。宋神宗熙宁七年(1074年),宋王朝为防止安多地区落入敌手,少有地发起主动出击,夺得安多吐蕃故地(今甘南及青海地区),在新获土地上设置了熙、和、洮、岷、叠、宕六州。鉴于西南诸族所产的“羁縻马”体态短小,不堪战阵,西北安多地区所产的“青唐马”强壮高大,可作战马,故宋代战马的来源地主要集中在今甘青地区,西南高原诸族的马匹只是作为补充〔(宋)李心传:《建炎以来朝野杂记》卷一八《甲集·川秦买马条》:“盖祖宗时所市马分而为二:其一曰战马,生于西边,强壮阔大,可备战阵。今宕昌、峰贴峡、文州所产是也。其二曰羁縻马,产于西南诸蛮,格尺短小,不堪行陈,今黎、叙、等五州军所产是也。”〕。宋朝在新建的熙和路设立了六个面对安多吐蕃部的买马场,并废掉了先前受到西夏和辽钳制的陕北等地区的买马场〔(元)马瑞临:《文献通考》卷一六〇《马政》:“废原、谓、德顺诸场,罢麟、府、岢岚、火山市马。”〕,集中购买安多的青唐马。为了换取西部高原诸族的马匹,熙宁七年,宋王朝开始在四川实行茶叶专卖政策即榷法,官方垄断茶叶贸易,在“雅州名山县、蜀州永康县、邛州在城等处置场买茶,般往秦凤路、熙河路出卖博马”(《宋会要辑稿》卷八四,中华书局,1957年)。稍后的元丰四年(1081年),宋廷并茶、马二事为一司,雅州名山茶为买马专用茶,从而促进了宋王朝与安多吐蕃地区茶马交易的发展〔《宋史》卷一九八《兵志十二·马政》:“(元丰四年)群牧判官郭茂恂言:‘承诏议专以茶市马,以物帛市谷,而并茶马为一司。臣闻顷时以茶易马,兼用金帛,亦听其便。迈岁事局既分,专用银绢、钱钞,非蕃部所欲。且茶马二者,事实相须。请如诏便。’奏可。仍诏专以雅州名山茶为易马用。自是蕃马至者稍众。”〕。

宋廷南渡后,关中地区和安多地区均被金人占据,宋王朝马的来源地进一步缩小,只有利州路的阶州、文州、西和等地可买到来自安多吐蕃部的安多马,马的数量大大减少。绍兴 七年(1137年),原川、秦二茶马司合并为一个都大提举茶马司〔(宋)李心传:《建炎以来系年要录》卷一〇八,上海古籍出版社,1992年〕,南宋马匹的主要来源开始南移,在四川与川西高原诸部族相邻诸军州设立了一些新的买马场,这就是“文、黎、珍、叙、南平、长宁、阶、和凡八场”。绍兴二十四年(1154 年),又“复黎州、雅州、碉门、灵西寨易马场”(《宋史》卷一八四《食货志下》)。这些卖马场除广西邕州横山寨(今广西田东县)是与大理国(今云南一带)发生边境贸易外,茶马贸易的主要地区已经转移到四川西部和北部,距离四川产茶区越来越近,运茶的路程也随之缩短。

宋王朝灭亡后,崛起于北方蒙古高原的元王朝本来就是一个以产马牧区为老家的幅员辽阔的大帝国,不存在缺少战马的问题。故元代仅收茶叶课税,并不用茶易马,元代官方的茶马互市已经不复存在。只是由于青藏高原上的民众早已离不开茶,茶叶继续从四川等地沿着先前的通道源源不绝输入藏区,这是可以想见的。

明王朝建立后,北方蒙古残余势力的存在,需要保持强大的骑兵力量,而明王朝北方疆土延伸到草原的地区狭小,并且在明代早期后还放弃了坝上草原等地,明军存在着比较严重的马匹不足问题。为此,明王朝继续宋王朝的垄断茶叶和以茶换马的政策,主要用茶叶向西部高原牧区的族群交换马匹。明朝推行严格的茶马官方专营的政策,明洪武初年,根据户部建议,在“诸产茶地设茶课司,定税额,陕西二万六千斤有奇,四川一百万斤。设茶马司于秦、洮、河、雅诸州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千余里。山后归德诸州,西方诸部落,无不以马售者”(《明史》卷八〇《食货志四·茶法》)。为保证专供藏区的茶叶来源,明太祖“又诏天全六番司民,免其徭役,专令蒸乌茶易马”,在四川成都、重庆、保宁(今四川阆中市)、播州(今贵州遵义市)等地设立储存茶叶的茶仓。为防止私茶出境,明太祖还“檄秦、蜀二府,发都司官军于松潘、碉门、黎、雅、河州、临洮及入西番关口外,巡禁私茶之出境者”。另一方面,为保障优良马匹来源,明太祖还制作了金牌信符41块,分发给洮州、河州、西宁(即今甘南和青海一带)牧区的部族首领,规定每年纳马互市的数额共计每年13805 匹(《明史》卷八○《食货志四·茶法》:“当是时,帝绸缪边防,用茶易马,固番人心,且以强中国。尝谓户部尚书郁新:‘用陕西汉中茶三百万斤,可得马三万匹,四川松、茂茶如之。贩鬻之禁,不可不严。’以故遣佥都御史邓文铿等察川、陕私茶; 驸马都尉欧阳伦以私茶坐死。又制金牌信符,命曹国公李景隆赍入番,与诸番要约,篆文上曰 ‘皇帝圣旨’,左曰‘合当差发’,右曰‘不信者斩’。凡四十一面: 洮州火把藏思囊日等族,牌四面,纳马三千五十匹; 河州必里卫西番二十九族,牌二十一面,纳马七千七百五匹;西宁曲先、阿端、罕东、安定四卫,巴哇、申中、申藏等族,牌十六面,纳马三千五十匹。下号金牌降诸番,上号藏内府以为契,三岁一遣官合符。”)。明初茶禁甚严,携带私茶出境为大罪,以至于有“驸马都尉欧阳伦以私茶坐死”事件的发生。以后,明政府又不断调整茶马政策,总的说来,茶马贸易实行的仍是茶马司给商人引票卖茶的“茶引制”;茶叶来源地从四川、陕南扩展到湖南,川茶为主而湖茶为辅。由于甘青安多地区的马匹优良,明军马匹来源主要依赖安多马也就是宋代的“青唐马”,永乐以后马匹来源地集中在甘青,以至于出现了“永乐以后,番马悉由陕西道,川茶多浥烂”的现象。正由于这个缘故,明代四川北部的保宁和陕西南部的汉中,成为明政府官方征收茶叶和发放茶引的中心(《明史》卷八〇《食货志四·茶法》:“中茶易马,惟汉中、保宁,而湖南产茶,其直贱,商人率越境私贩,中汉中、保宁者,仅一二十引。茶户欲办本课,辄私贩出边,番族利私茶之贱,因不肯纳马。二十三年,御史李楠请禁湖茶,言:‘湖茶行,茶法、马政两弊。宜令巡茶御史召商给引,愿报汉、兴、保、夔者,准中。越境下湖南者,禁止。且湖南多假茶,食之刺口破腹,番人亦受其害。’既而御史徐侨言:‘汉、川茶少而直高,湖南茶多而直下。湖茶之行,无妨汉中。汉茶味甘而薄,湖茶叶苦,于酥酪为宜,亦利番也。但宜立法严核,以遏假茶。’户部折衷其议,以汉茶为主,湖茶佐之。各商中引,先给汉、川毕,乃给湖南。如汉引不足,则补以湖引。报可。”)。虽然随着明代后期茶法大坏,私茶盛行,但明王朝的茶马互市重心仍然在川北、陕南和甘青,最重要的“茶马古道”也应该是位于这一带的道路,这是无可置疑的。

清代早期,清王朝曾一度沿用明朝旧制,在“陕西设巡视茶马御史五”,在“四川设盐茶道”以主管茶马贸易(《清史稿》卷一二四《食货志五·茶法》:“司茶之官,初沿明制。陕西设巡视茶马御史五:西宁司驻西宁,洮州司驻岷州,河州司驻河州,庄浪司驻平番,甘州司驻兰州。寻改差部员,又令甘肃巡抚兼辖,后归陕甘总督管理。四川设盐茶道。”)。顺治十八年(1661年),又在云南“北胜州互市茶马,令人往普洱及川、湖产茶处所采运交易”〔(清)苍卞山樵《吴逆取亡录》:“初,三桂之追李贼也,得所弃赀无算。既镇滇、黔,复以水西土酋安坤、迤东土酋王耀祖、禄昌贤、乌撒土女酋陇氏等不廷,削平之,收其地,分设大定、开化、黔西等府州。土官咸世袭,厚敛多藏,积数百年,悉为三桂所有。又徇西番、蒙古意,请于北胜州互市茶马,令人往普洱及川、湖产茶处所采运交易。”(《清人说荟》本,上海文艺出版社,1990年)《清史稿》卷一二四《食货志五·茶法》:“(顺治)十八年,从达赖喇嘛及根都台吉请,于云南北胜州以马易茶。康熙四年,遂裁陕西苑马各监,开茶马市于北胜州。”〕。云南出现茶马互市及主要以茶马贸易的通道应该在这个时候。

(三)“茶马古道”的蜕变——清代到近代的茶土贸易之道

清王朝是一个控制着蒙古高原、青藏高原和云南高原牧区的幅员辽阔的帝国,战马来源已不是问题,无须再推行茶马互市的政策。“康熙四年,遂裁陕西苑马各监”;“七年,裁茶马御史,归甘肃巡抚管理”。康熙二十三年(1684年)后,“寻又定西宁等处停止易马”,将各处原先打算换马的陈茶全部处理。虽然雍正九年(1731年)曾一度“命西宁五司复行中马法”,但旋即废除(《清史稿》卷一二四《食货志五·茶法》)。以后清政府只致力于盐茶的税收管理,茶马互市完全停止。

茶马互市在康熙以后尽管逐渐停止,但藏区对茶叶的需求却有增无减。为加强与藏区的政治和经济联系,保持西藏社会生活的平稳,清政府需要维持内地农区对藏区茶叶的供应。为此,清政府继承了明代的茶叶销售分类的作法,将茶叶行销划分为行销内地的“腹引”茶和行销藏地的“边引”两类(另有所谓 “土引”,行销范围只行于天全州土司范围,亦可归属 “边引”之列),并不断维修和增修原先的道路,尤其是川藏之间的道路成为汉藏之间的主路以后,清政府在沿途建立驿站塘汛,过去以茶马互市作为主体的贸易通道,其商品的种类逐渐多样化,茶马互市之道已成为马帮托运各种商品的通道。宋代中期到清代早期的茶马交易古道,在清代中期和近代已经蜕变为以茶叶为主的多种商品的贸易之道。云南的茶马古道就是在这一背景下逐渐兴起的。

综上所述,“茶马古道”萌生于隋唐之末,形成于北宋中期,延续至清代初期,蜕变于清代早期。经历了马货贸易的雏形期(728年前~1074年)、茶马互市的鼎盛期(1074~1684 年)、茶土贸易的延续期(1684~1950年)。以后随着川藏公路的建设,延续了1000多年的茶马古道就彻底废弃了。

三 “茶马古道”的路线问题

如前所述,“茶马古道”的发展历程经历了三个不同阶段,如要充分表达“茶马古道”文化遗产的价值,应将这三个时期的集中收茶地、集中茶马互市地或茶土交易地、马匹集散地之间的道路都包括在“茶马古道”文化遗产的范畴中,否则不应将“茶马古道”的年代范围界定在“唐至近代”。古代在青藏高原东缘修建道路是十分困难的,无论是买马贸易、茶马互市和茶土贸易,它们所利用的道路基本上都是已经开辟的区域间的主要交通线路。这些古代的交通线路,古代文献有较多记载,研究中国古代交通史的专家、茶马互市和边茶贸易的专家已经有不少论述。文化遗产保护和管理部门目前要做的,就是在综合已有文献资料和研究成果的基础上,通过对这些古代道路的实地勘察,掌握“茶马古道”各条道路的现存状况,从而为保护“茶马古道”提供科学的依据。

据文献和前人研究,我们可罗列出“茶马古道”三阶段的大致路线:

(一)马货贸易时期的“茶马古道”(728~1074年)

这一时期“茶马古道”的范围只限于陕西、甘肃、青海与西藏之间,其道路也就是所谓 “唐蕃古道”。我们知道,隋及唐帝国的前期,其国力强盛,国土范围一度涵盖了大半甘青草原,故有许多官员和文人往来于该区域,目前尚存的记录“唐蕃古道”的文献也有道宣 《释迦方志》〔(唐)道宣著,范祥雍点校:《释迦方志》,第14页〕、李荃《太白阴经》〔(唐) 李荃:《神机制敌太白阴经·杂仪类》卷三记“关塞四夷”说:“陇右道: 自西京出大镇关,经陇西节度,去西京一千四百里,去东京一千二百七十五里。南出关,党项、杂羌。置据、丛、鳞、可等四十州,分隶缘边等诸州。西距吐番,去西京一万二千里。北去凤林关,度黄河,西南入郁标、柳谷、彰豪、清海、大非海、鸟海、小非海、星海泊、悦海、万海、白海、鱼海,入吐番。”〕、沈亚之《对贤良方正直言极谏策》〔(唐)沈亚之:《对贤良方正直言极谏策》:“余尝仕于边,又尝与戎降人言,……臣意,西戎今当逾河拒北虏,明年必大入灵武,寇西城,先击监宥。诚能因此诏宁、陇、邠、泾及南梁皆会兵计事,独得以老弱留谨城,其他少壮及骑士,皆持装佩盐糗,令邠、宁、泾、原军皆出平凉,道弹筝; 邠、宁北固崆峒,守箫关; 泾、原军西遮木硖关; 凤翔军逾陇,出上邽,因临洮取枫林南关; 南梁军道凤,逾黄花,因狄道会陇西。得其利则击,因其牛羊足以供具,各以轻骑入河、兰,抚喻其遗人,飞声流势,延而益西,则故道尽可得也。” (清)董诰等编:《全唐文》卷七三四,第3357~3360页,上海古籍出版社,1990年〕、刘元鼎《使吐蕃经见纪略》(《新唐书》卷二一六《吐蕃传下》:“元鼎逾成纪、武川,抵河广武梁,故时城郭未隳。兰州地皆粳稻,桃李榆柳岑蔚,户皆唐人,见使者麾盖,夹道观。至龙支城,耋老千人拜且泣,问天子安否,言:‘顷从军没于此,今子孙未忍忘唐服,朝廷尚念之乎? 兵何日来?’言已皆呜咽。密问之,丰州人也。过石堡城,崖壁峭竖,道回屈,虏曰铁刀城。右行数十里,土石皆赤,虏曰赤岭。而信安王祎、张守珪所定封石皆仆,独虏所立石犹存。赤岭距长安三千里而赢,盖陇右故地也。曰闷怛卢川,直逻娑川之南百里,臧河所流也。河之西南,地如砥,原野秀沃,夹河多柽柳。山多柏,坡皆丘墓,旁作屋,赬涂之,绘白虎,皆虏贵人有战功者,生衣其皮,死以旌勇,徇死者瘗其旁。度悉结罗岭,凿石通车,逆金城公主道。”)和《新唐书·地理志》(《新唐书》卷四〇《地理志四》陇右道鄯州鄯城下有相关记载)五篇。专门研究交通史和地方史的学者如任乃强(任乃强:《吐蕃地名考释》,《西藏研究》1982年第1~4期)、严耕望(严耕望:《河湟青海地区军镇交通网》,《唐代交通图考》第二卷 “河陇碛西区”,第497~606页,中研院历史语言研究所,1985年)、汤开建(汤开建:《宋金时期安多部落史研究》,第530~544页)等也对这一区域道路进行过探讨。据文献及诸家研究,可列出这一时期“茶马古道” 即“唐蕃古道”的大致路线:

京兆府长安城(今陕西西安)→凤翔府(今陕西凤翔)→陇州(今陕西陇县)→秦州 (今甘肃天水)→渭州(今甘肃陇西)→临州(今甘肃临洮)→河州(今甘肃临夏)→鄯州(今青海乐都)→鄯城(今青海西宁)→绥戎城(今青海湟源)→定戍城·石堡城→赤岭(今日 月山)→树墩城(今青海察罕城)→莫离驿(今青海恰卜恰)→大非川(今青海大水河)→那禄驿(今青海大河坝)·吐蕃界→黄河渡→众龙驿→牦牛河藤桥→列驿→婆驿→悉诺罗驿→鹘莽驿→野马驿→阁川驿 (今西藏那曲)→蛤不烂驿→突录济驿(今西藏羊八井)→农歌驿→卒歌驿→勃令驿·罗些城(今西藏拉萨)

“唐蕃古道”入吐蕃境前的途程比较清楚,但入吐蕃后的途程还存在一些问题,这里据记录该途程最为详细的《新唐书·地理志》录其地名。古文献中吐蕃境内地名与今地名多缺乏确切的对应关系,草原上的道路也不很确定,只能推测其基本方向和大致路线。由于隋唐时期与中央王朝进行互市的青藏高原古国古族,其马的来源基本在青海一带,故当时唐蕃贸易道路的而主要地段是在甘、青境内。

(二)茶马互市时期的“茶马古道”(1074~1684年)

宋、明王朝的疆土都不宽广,尤其是南宋仅偏安长江流域及其以南区域,原先的陕甘宁青茶马互市区域都已丧失。宋代文人、僧人也缺乏唐宋时期深入边远地区的勇气和兴趣,有关“茶马古道”的宋代文献不多,有宋一代记录河湟地区路程的只有北宋马远《青唐录》(杨建新主编:《古西行记选注》,第166~173页,宁夏人民出版社,1987年)等文献而已。

在宋代有关秦风诸路古道的文献中,除马远的《青唐录》外,张舜民的《画墁录》也很值得注意。《画墁录》的轶文记录了张舜民从岷州(今甘肃岷县)经宕州(今甘肃宕昌)、阶州(今甘肃武都)事,这正是宋代茶马古道所经。《画墁录》说:“凡岷州趋宕州,沿水而行。稍下,行大山中,入栈路,或百十步复出。略崖嵚崯,不可乘骑,必步。至临江寨,得白江。至阶州,须七八日,皆使传所不可行。”〔(明)曹学佺:《蜀中名胜记》卷七《川西道成都府七威州》,第106页,重庆出版社,1984年〕宋之临江寨在今宕昌南,宕昌寨在今宕昌北,二者相距不远,都近邻白龙江,北宋先设茶马互市场于岷州,秦风路被金人夺取后,南宋将茶马互市场所南移至宕昌寨。《大明一统志》说:“宕州城在岷州卫南一百二十里,宋时运蜀茶市马于岷。今金人据洮州,遂置蕃市于此,岁市马数千。因置宕昌驿,为纲马憩息之所。”无论是北宋还是南宋,因岷江上游的松州一带已经非宋之疆界,故蜀地名山等茶叶北运岷州或宕昌寨,都只有经过金牛道等北上至利州,再沿白江即今白龙江而上至宕昌寨和岷州。在两宋市马蜀茶中,来自成都府路的名山茶数量最多,《画墁录》所说的那条古道,应该是最重要的一条“茶马古道”。

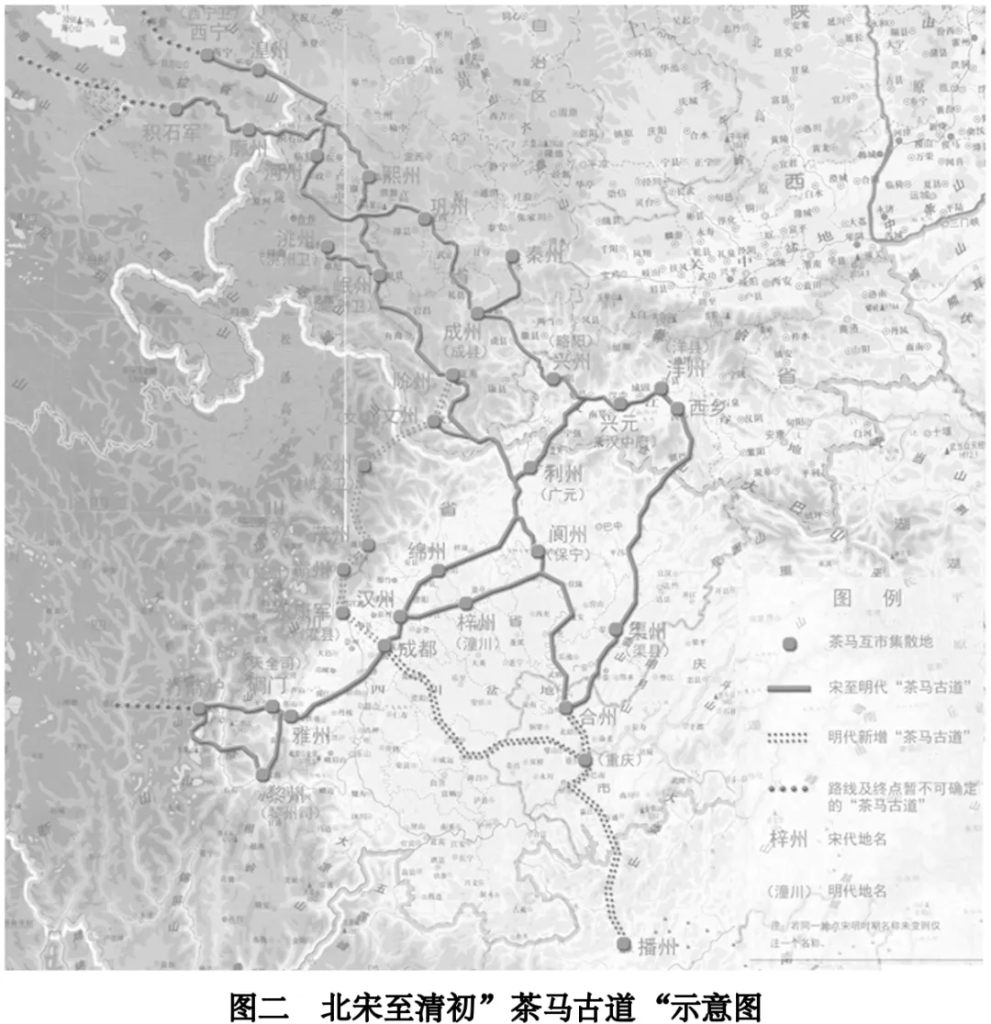

北宋的茶马互市产销区域和运输路线上,前后无大的变化。其基本方式大都一样,互市之茶主要来自四川(包括今陕西南部),互市换马场却主要在陕西 (包括今陕甘宁青诸省)。《续资治通鉴长编》卷三八一:“哲宗元祐元年(1086年)黄廉奏曰:‘产茶之地尽在川路,卖茶之地全占陕西,其发至陕西六路者为纲茶,榷于川、陕四路者为食茶。’”这就需要设法将川茶长途运输至陕地。最先采取的办法是让茶商自行将茶运输至陕,运费高昂,成为川民的一大负担。黄廉改将运费补助军队,由军队铺兵逐站运输,减轻了四川民间的负担。针对川茶与南茶在茶马互市中恶性竞争,造成茶贱马贵之弊,黄廉建议:“以熙河、秦凤、泾原为禁茶旧路,以永兴、鄜延、环庆为通茶新路,……禁南茶无入陕西,使川茶不失中价,则民不知榷茶之害”。为方便管理,互市之茶按各地茶的习惯销售区,划定销售路线和区域,即“雅州之名山自兰州入邈川,至于于阗;兴元之大竹自阶州入欧家,自河州入水波;洋州之西乡茶自河州入水波,至于赛音隆和”〔《续资治通鉴长编》卷三八一“哲宗元祐元年(1086年)黄庭坚作廉行状云”〕。由此可见,北宋四川成都府路之茶主要是保证秦凤路西部诸州换马之需,兴元府路之茶主要保证是秦凤路中部诸州换马所需。北宋的“茶马古道”如果只计川茶而不计来自长江中下游地区的“南茶”,这些茶叶的北上西去之道,主要包括了下述诸条(图二):

(1)雅州(今四川雅安)至打箭炉(今四川康定)再至察木多(今西藏昌都)以西之道。该道是以四川雅州为起点,雅州的名山、碉门(今四川天全)等县是茶叶的产地,雅州城本身及其所属的碉门、黎州(荥经)还是茶马互市的集散地。从雅州出发,向西分别经过碉门和黎州,翻越今天的二郎山等大山,到达藏羌聚集的打箭炉,打箭炉因此成为茶马聚会交易的重镇,逐渐繁荣起来〔《熙朝新语》载:“打箭炉,故旄牛徼外地也。雅州西去大渡河五日程,羌蛮混杂,连山接野,鸟路沿空。……元明时,番人俱于此地互易茶马。自明末流寇之变,商民避兵讨活,携茶贸易。而乌斯藏亦适有喇嘛到炉,彼此交易。汉番杂处,于是有坐炉之营官,管束往来贸易诸番。” (清) 余金撰,顾静标校:《熙朝新语》卷二,上海书店出版社,2008年〕。

(2)雅州至成都,出成都向北至汉州(今四川广汉),然后分别从绵州(今四川绵阳)、剑州(今四川剑阁)至利州(今四川广元),或从梓州(今四川三台、阆州(今四川阆中)至利州。利州是水陆交通枢纽,从这里可沿白水(今白龙江)上至阶州(今甘肃武都),然后越过江河分水岭到岷州(今甘肃岷县)。从岷州上可至洮州(今甘肃临潭),下可至熙州 (今甘肃临洮)。从熙州顺洮水至河水和湟,可以分别远至宋之西境的廓州(今青海尖扎)和积石军(今青海贵德),或湟州(即邈川,今青海乐都)和西宁州(即青唐城,今青海西宁)。这条道路的南段即“阴平古道”,北段即宋“青唐道”及更早的“唐蕃古道”。除四川成都府路的茶叶外,四川利州府路的大竹等地茶叶,大部分也通过这条道路运至互市场所。

(3)洋州(今陕西洋县)逆汉水而上至兴元府(今陕西汉中),再沿后来的连云栈至兴州(今陕西略阳)。从兴州逆西汉水而上,经过成州(今甘肃西和)至渭水边上的秦州(今甘肃天水)或渭州(今甘肃陇西),再逆渭水而上,横过洮水至漓水即大夏河畔的河州(今甘肃临夏),顺大夏河向北,沿浩亹河即大通河而上,就可到达“水波”等秦凤路北境(汤开建先生指出,“水波,《皇宋十朝纲要》 卷18‘重和元年四月丙子’条:‘夏人久围震武,又命兰州兵深入水波、盖朱、朴龙三城。’震武及盖朱均为湟州北面吐蕃与西夏边界城市,故水波城亦当在这一带。”见其 《宋金时期安多吐蕃部落史研究》,第345页注②)。除利州府路洋州西乡茶外,梓州府路渠州的大竹茶逆渠江而上,从唐“荔枝道”翻越巴山至洋州,也可以沿着这条道至茶马互市场所。

明代的茶马互市基本上沿袭着宋代以来形成的格局,“设茶马司于秦、洮、河、雅诸州”,“更置西宁茶马司”。明代茶马互市的茶叶来源更加广泛,重庆府和播州府(今贵州遵义)一带的茶叶也被纳入了茶马互市的范围,明初在成都府、保宁府、重庆府、播州府设四茶仓储存茶叶(《明史》卷八〇《食货志四·茶法》:“洪武末,置成都、重庆、保宁、播州茶仓四所。”),就说明了这个问题。明代川茶和陕茶(即陕南汉中一带的茶)运往互市场所的道路大都与宋代相同,即主要通过两条道路运到甘青安多地区和川西康巴地区。这两条道路 “一出河州,一出碉门,运茶五十余万斤,获马万三千八百匹”。明代严格意义上的“茶马古道”,仍然是以河州(今甘肃临夏)为关口的“阴平古道”+“青唐古道”+“唐蕃古道”,以及以碉门(今四川天全)为关口的入藏道路也就是后来的川藏道。不过,明代用以换马的茶叶征购范围扩展,从播州至重庆,从重庆至成都或从重庆至保宁(今四川阆中)的道路,也应该归属于“茶马古道”。此外,明代西南地区的疆域比宋代要大许多,包括岷江上游在内的一些地区已经纳入明王朝的直接统治下。明政府在岷江上游唐代的故松州城设置有松潘卫,并在这里设置有检查私茶出境的关口(《明史》卷八〇《食货志四·茶法》:“三十年改设秦州茶马司于西宁,敕右军都督曰:‘近者私茶出境,互市者少,马日贵而茶日贱,启番人玩侮之心。檄秦、蜀二府,发都司官军于松潘、碉门、黎、雅、河州、临洮及入西番关口外,巡禁私茶之出境者。’”)。从成都西门北上灌县,沿岷江而上,经威州(今四川汶川)和茂州(今四川茂汶),从松潘卫(今四川松潘)出关,向东北可至文县、阶州,入“阴平古道”,向西北则可至今若尔盖草原一带。这条“松茂古道”自然也应当纳入“茶马古道”的范畴。

明代的这些“茶马古道”不仅为官方茶马互市的通道,私家商贾贩运货物也常行走在这些道路上。明代徽商黄汴《天下水陆路程》卷三“陕西布政司至所属府卫镇”后,特地强调“陕西茶马司三,洮州卫、河州卫、西宁卫各一”,而在“四川布政司至所属府卫镇”后却没有茶马司的说明〔(明) 黄汴:《天下水陆路程图引》卷三,第83页,陕西人民出版社,1992年〕。这说明,明代茶马互市与宋代一样,西北的互市比西南的互市繁荣,商贾随时都在关注着这个巨大市场。

(三)茶土贸易时期的“茶马古道”(1684~1950 年)

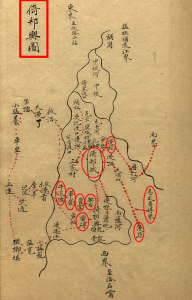

茶马互市终止后的茶土贸易之道,由于不再买马,贸易重心从甘青地区转移到了四川。清政府规定,内地农区所产专销高原牧区的茶叶,实行茶叶产区与专销区严格限定的“引岸制”。这一时期茶土贸易路线基本上沿袭先前的路线,但清政府为了加强与藏区的联系,大力整修先前的道路,新建驿站塘汛,无论从四川入藏的川藏线,还是从青海入藏的青藏线和滇藏线,其道路都比原先好走了许多。在清代内地与藏地间的三条交通线中,川藏线无疑是最主要的一条,驻藏大臣入西藏和达赖、班禅进京觐见清帝,都走的是这条道路。四川是保障藏区茶叶供应的主要茶叶生产和加工区域,故四川边茶的行销区域又被细划为三路:“其行销打箭炉者,曰南路边引;行销松潘厅者,曰西路边引;行销邛州者,曰邛州边引。”邛州边茶涉及的范围较小,故这一时期四川“茶马古道”主要有南路和西路之分(图三)。

四川“茶马古道”南路起点虽可从成都算起,但成都不过是发放引票的盐茶道衙门所在, 真正的茶叶生产、加工和销售的起点都是在四川雅安。四川“茶马古道”南道从雅州(今四川雅安)起就分为大(南)路和小(北)路两条线,两路在四川打箭炉(今四川康定)会合; 出打箭炉后,该路又分为南、北两路,两路后来又会合于察木多(今西藏昌都);从察木多到拉萨的道路也有南、北两道,在拉萨会合后再延伸到日喀则。这条南路边茶之道,无论是在哪一个分岔地段,南面的那条路都是正道,沿途驿站数量较多,往来官员僧侣商贩一般都愿意走这条道路〔在以上诸道中,最为清人所重的是川藏道,此道自明代以来就是藏区宗教领袖入京觐见的正道。据姚惜抱笔记记载,内地至西藏游南北二道,“北道自甘肃西宁出口,西南行,由青海至前藏四千一百余里; 南道自成都西九百二十里至打箭炉出口,西六百八十里至里塘,西五百余里至巴塘,西千四百里至察木多,四千五百里至拉里,西千里至札什城。札什城者,前藏也。南道别一途自打箭炉稍北行由草地至察木多,由察木多复稍北又由草地,亦至札什城,其路近于里塘、拉里之路,然与北道皆寒苦尤甚,故行者由南道里塘为多。”(清)方浚师:《蕉轩随录》卷一〇,中华书局,1995年〕。由于这个缘故,有关这条道路记载也最多,清人王世睿《进藏纪程》、允礼《西藏往返日记》、林蠵《西藏归程记》、徐赢《西征日记》和《晋藏小录》、张其勤《炉藏道里最新考》都有关于这条道路行程道里的记录。后来的川藏公路也基本上沿着这条道路修筑。公路的修筑,将原先的道路大都占压或破坏,只是像雅安至康定的南路即大路,因民国间修筑的公路钱好选线于北路即小路而行,原先大路大都保存了下来。这条在世界最困难山地和高原修筑的古道,具有极高的历史价值,应引起充分重视,加强保护。

四川“茶马古道”西路的途程较短,出成都西门,过四川灌县(今四川都江堰),逆岷江而上,经汶川、茂州、叠溪、平蕃诸州县,直达松州(松潘)。松州是川西北重镇,从这里北上,东北行可以到南坪县,出柴门关至甘肃文州(文县)等地,与阴平古道相接;西北出黄胜关,可以至若尔盖和甘南草原。此道隋唐以来就是一条重要交通的交通要道,也是一条“茶马古道”,明清时期在灌县以北设置有专门检验贩茶引票的关口,故清代四川驻军图上在这里还标有“茶关汛”的字样〔(清)福安康:《全川营汛增兵图》,全一册,绢本彩绘,美国国会图书馆藏,乾隆四十七年。此承北京大学历史学系李孝聪教授惠示〕。由于该道的路线古今都是沿江而行,古道大多也被现代公路占压或破坏,但有些地段的古道还保存着,沿途守卫古道的古城、古堡也很多,其中松潘城已经被列为全国重点文物保护单位。在保护 “茶马古道”的行动中,沿途与古道密切相关的古城和古堡也应纳入保护的视野中。

云南“茶马古道”是南诏、大理以来通西藏的旧道。该道以大理为中心,可南下本省的思茅(近改名为普洱),北上本省藏区中甸和西藏的察木多(昌都)。滇藏之间的道路有两条,清人杜昌丁从在西藏带兵打仗的滇中领兵都统五哥处得知,“自中甸进藏有两路:由天竺寨、察木多一路,道宽而远,多夹巴、高山、大川,为滇蜀会兵孔道;由卜自立、阿敦子、摖瓦、崩达、洛笼宗一路,高坡峻岭,鸟道羊肠,几非人迹所到, 然颇近,五公凯旋所由。”〔(清) 杜昌丁:《藏行纪程》,吴沛丰编辑:《川藏游踪汇编》,第一册,中央民族学院图书馆油印本,1981年〕杜昌丁走的是后一条,但作为茶叶贸易的商道来说,当然是走前一条。无论是小道还是大道,滇藏间的古道都非常难走,直到瓦和与川藏大路汇合后,才稍好起来。清代以来云南茶叶行销藏区,销售范围仅限于滇西北一带,销售规模尚不及四川一家大茶号,道路难行是一个重要原因。

至于清代早期以后从甘青入藏的道路,严格地说已不属于“茶马古道”,因为那时进入藏区销售的茶叶已经很少通过这条道路。清代的这条道路的东段即陕西西安至甘肃西宁段,已经属于内地的官道,来往官员文人较多,留下的行记一类记载也多,如清人杨应琚《据鞍录》、阔普通武《湟中纪行》(均收入杨建新主编:《古西行记选注》)等。从青海西宁继续向西南行进,一直到西藏腹地的,基本上沿着以前“唐蕃古道”的路线,走这条道路的主要是藏蒙的僧侣和商人,内地官吏和商旅较少,清人焦应祈《藏程纪略》和吴廷伟《定藏纪程》记载的进藏行程就是走的这条道路。从西宁向西南往西藏,道途行程并见清人记载。另外从西宁至玉树也有道可至(玉树也应有道至察木多),民国初年周希武就曾经从西宁骑马到玉树(周希武:《玉树途程日记》,严耕望:《唐代交通图考》第二卷《河湟青海地区军镇交通网》一文后附)。当然,高原草地上的所谓“道路”,多数地段就是一条人马可以通过的习惯路线而已。

关于以上川藏、青藏和滇藏三条道路的路线和日程,清代以来,记录较全面,体例较规整的文献,当推清末范铸《三省入藏程站记》(范铸:《三省入藏站程纪》,吴沛丰编辑:《川藏游踪汇编》,第6册),可以参看,此不赘述。

四 结论

通过以上对于“茶马古道”性质、年代和路线的讨论,可得出以下初步认识:

“茶马古道”的核心是古代中央政府用农区之茶换取牧区之马的茶马互市的道路,它不是古代族群迁徙之道,也不是古代中国与南亚诸国进行国际贸易之道 (“南方丝绸之路”) 。“茶马古道”在隋唐时期是马土互市之道,从宋代中期至清代早期是茶马互市之道,清代早期以后蜕变为茶土贸易之道。“茶马古道”的分布范围主要在四川(包括贵州遵义)、陕西、甘肃、青海和西藏地区,清代以后才发展到云南西部地区。

基于对“茶马古道”发展历史的认识,我们在考虑“茶马古道”这一遗产的空间范围时,就不仅要考虑云、贵、川、藏,同时也要注意陕、甘、青,后者与茶马贸易相关的古道遗迹也是需要仔细调查,并对其进行遗产价值评估的。

作者简介:孙华,北京大学文化遗产保护研究中心。

《四川文物》2012年第1期。

暂无评论内容