久已驰名国内并畅销国际市场的云南普洱茶,产于西双版纳的易武和佛海(勐海)地区。这些地区栽培茶树始于何时,尚待硏究。但据调査,佛海南糯山种茶,在倚邦、易武诸山之后。现在南糯山有三人合抱的大茶树,已枯死一棵,锯其干,从年轮知道已生长了七百多年。这只是现存最老的茶树之一,不一定是最早种的,开始种植的年代当比七百多年前更古;倚邦、易武诸茶山的历史之久,就可想而知了。

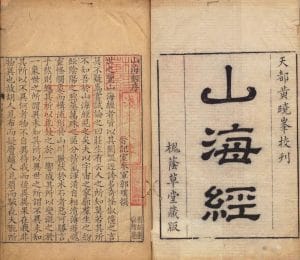

我国人民日常生活中,煮茶作饮料的年代很早,最初是一种小树的苦叶,称为苦荼(tu); 汉魏以后,才有采茶品茗;至唐代,此风大盛,种茶产茶者益多。《本草图经》说:茶的生产,“闽、浙、蜀、荆、江湖、淮南山中皆有之”①,行销全国各地。陆羽嗜茶,著《茶经》三卷,讲采制饮用之法;其后,各家著述尤多(所知有专书约二十多种)。茶也成为日常必需饮料了。

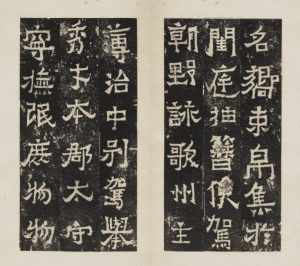

西双版纳产茶的记载,始见于唐代。樊绰《云南志》(卷7)说:“茶,出银生城界诸山,散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”李石《续博物志》(卷7)也说:“茶,出银生诸山,采无时,杂椒盐烹而饮之。”按樊绰作书于咸通四年(公元八六三年),根据的是贞元十年(公元七九四年)以前的纪录;至于李石之书作于宋代,摘录樊志,用字过省,不尽符合原意了。

所谓银生城,即南诏所设“开南银生节度”区域,在今景东、景谷以南之地。产茶的“银生城界诸山”在开南节度管辖界内,亦即在当时受着南诏统治的今西双版纳产茶地区。又所谓“蒙舍蛮”,是洱海区域的居民。可见早在一千二百年以前,西双版纳的茶叶已行销洱海地区了。当时,西川也盛产茶叶,韦齐休《云南行记》说:“名山县出茶,有山曰蒙山,联延数十里。”②这是所谓雅州蒙山茶,可能行销到云南。但从语言来硏究,云南各族人民饮用之茶,主要来自西双版纳;今西双版纳傣语称茶为la,彝语撒尼方言、武定方言也称茶为la,纳西语称为le,拉祜语称为la,皆同傣语,可知这些民族最早饮用的茶是傣族供应的。西南各族人民仰赖西双版纳茶叶的历史已很久了。

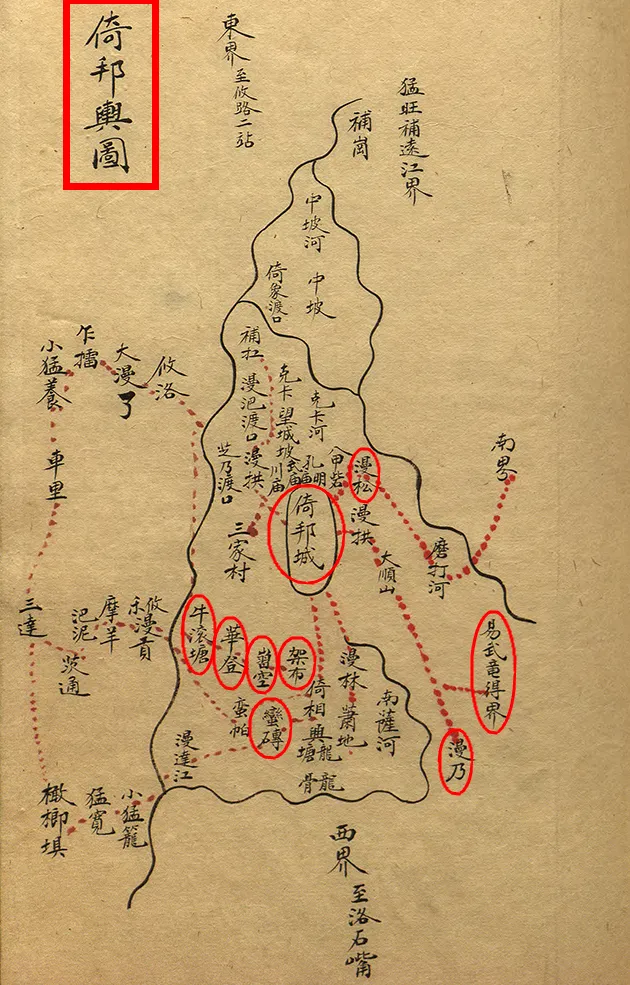

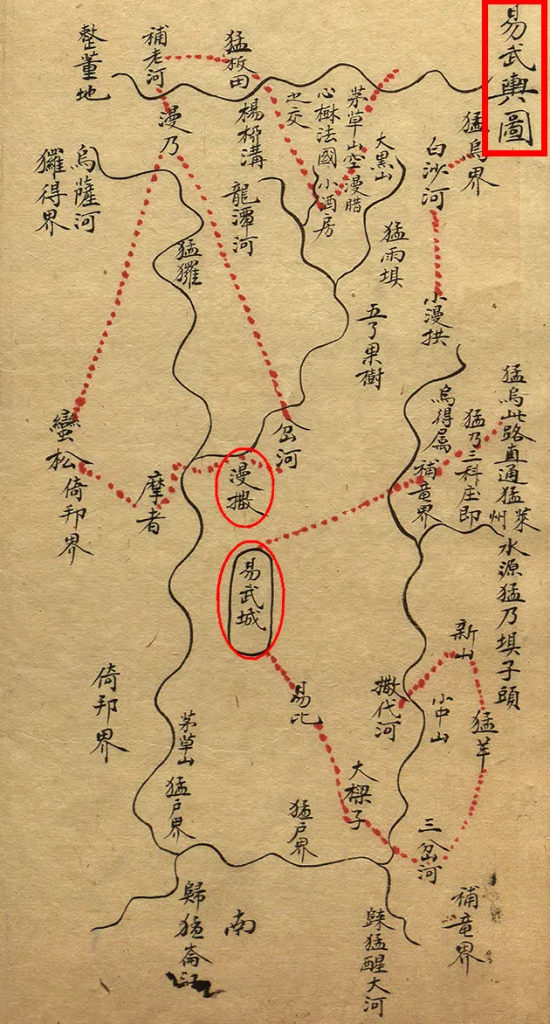

西双版纳产茶,以此当地的茶叶贸易发达。元代李京《云南志略•诸夷风俗》“金齿百夷”(即傣族)条说:“交易五日一集,以毡、布、茶、盐互相贸易。”在傣族集市上以有易无,茶为主要商品之一。而茶叶之集中出口,则在普洱。《万历云南通志》(卷16)说:“车里之普耳,此处产茶,有车里一头目居之。”据万历志所记路程:由景东一日至镇沅,又二日进车里界,二日至普耳,又四日至车里宣慰司之九龙,即今允景洪。可知普耳即今之普洱县城。在那里设官经理茶贸,可见当时茶叶出口的数量已相当多。茶叶市场在普洱,由此运出,所以称为普洱茶。谢肇淛《滇略》(卷3)说:“士庶所用,皆普茶也,蒸而成团。”所谓“普茶”即普洱茶;那时已有加工揉制的“紧茶”了。谢肇淛作书在万历末年(约公元一六二〇年),普洱茶成为一个名词,始见于此书。但普洱地并不产茶,而产于邻近地区,阮福的《普洱茶说》已讨论过这个问题,他说:“所谓普洱茶者,非普洱界内所产,盖产于府属思茅厅界也。厅治有茶六处:曰倚邦,曰架布,曰嶍崆,曰蛮砖,曰革登,曰易武。”这就是所谓六大茶山,以倚邦、易武最著名。此外,佛海、景谷等处的茶叶也会集于普洱,都称为普洱茶了。

普洱为茶叶集中地,对茶区的社会经济关系很大。《雍正云南通志》(卷8)“普洱府风俗”条说:“衣食仰给茶山。”又《乾隆清一统志•普洱府》说:“蛮民杂居,以茶为市。”当时,傣族、哈尼族、攸乐人③与汉族在普洱交易茶叶极盛,出口的数量也很大。檀萃《滇海虞衡志》(卷11)说:“普茶,名重于天下,此滇之所以为产而资利赖者也。入山作茶者数十万人,茶客收买运于各处,每盈路,可谓大钱粮矣。”清初以来,普洱茶大量行销全国,与蒙顶、武夷、六安、龙井并美。

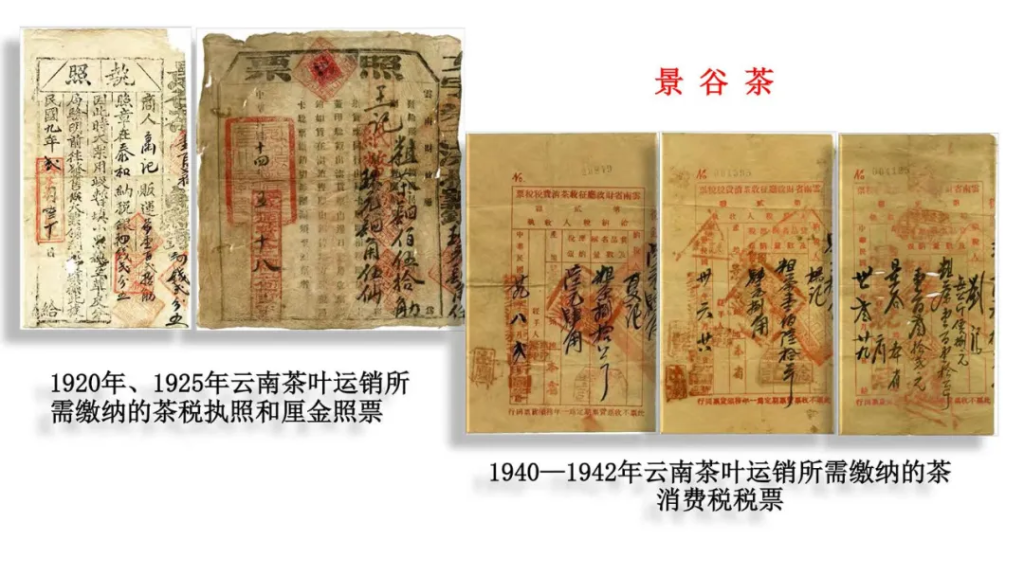

普洱茶大量出口,奸商、贪官趋之若鹜,垄断茶山贸易,残酷剥削茶农。倪蜕《滇云历年传》雍正六年(公元一七二八年)下说:“莽芝(地名)产茶,商贩践更收发,往往舍于茶户。”坐地收购茶叶,轮班输入内地。清廷也在普洱设府,管制茶叶出口,抽收税银。在商、官双重剥削之下,以至“普洱产茶,颇为民害”④。至清末剥削更甚,在思茅厅设“官茶局”,在各茶山要地分设“子局”,控制茶贸,抽收茶税;随后又开设“洋关”,对普洱茶增收“落地厘金”,即每一两银价值的货物加收二分⑤。茶税一加再加,茶农负担越来越重,致使茶叶生产遭到严重破坏,清季以后渐不堪问了。

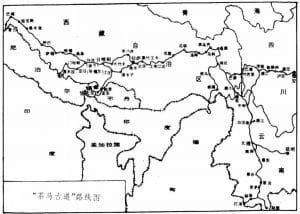

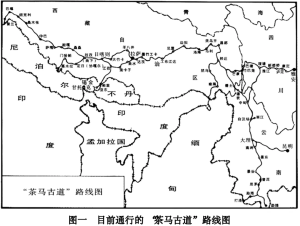

普洱茶供应藏族地区,有很大意义,值得一提。康藏地区自古畜牧,以牛乳制酥油为主要食品之一。《新唐书•吐蕃传》所说藏族饮用的“羹酪”,就是酥油茶。用茶水熬酥油作为食品,是因茶叶有助消化、解油腻、去热止痰等作用⑥,所以茶为日常饮食所必需。《明史•朵甘传》说:“其地皆食肉,倚茶为命。”所以历代由内地对藏族地区供应茶叶,而藏族向内地输送马匹,即所谓“摘山之产,易厩之良”。滇茶行销藏族地区的年代当很早,到明代已很发达。明季云南各族人民抗清斗争,坚持十七年之久,以至对藏族地区供应茶叶稀少。清兵入滇以后,藏胞即来交涉茶马贸易。刘健《庭闻录》说:顺治十八年(公元一六六一年)三月,“北胜(永胜)边外达赖喇嘛、干都台吉以云南平定,遣使邓几墨勒根赍方物求于北胜州互市茶马。”就在这年十月在北胜州开茶市,以马易茶⑦;因普洱茶还不够藏族商人的需要,又招商人到川湖产茶区采购运至北胜州互市⑧。后来丽江府改设流官,且交通较便,茶市改设丽江。藏族商人每年自夏历九月至次年春天赶马队到丽江,领茶引赴普洱贩茶。从丽江经景东至思茅,马帮结队,络绎于途,每年贸易额有达五百万斤之多。另外,汉族、白族和纳西族商人也常贩茶供应藏族地区。

“茶马互市”不仅把西藏和云南、和内地在经济上紧密联系起来,而且在促进政治联系上也有很大作用。明万历年间,王廷相作《严茶议》说:“茶之为物,西戎吐蕃古今皆仰给之,以其腥肉之物,非茶不消;青稞之热,非茶不解,故不能不赖于此。是则山林茶木之叶,而关国家政体之大,经国君子固不可不以为重而议处之也。”这是不可分割的经济联系在政治上的反映。

英帝国主义从印度侵略我国西藏,妄想割断藏族人民与祖国内地的经济联系,以作为侵略手段之一。约在公元一七七四年,英国印度总督海士廷格 (W.Hastings)派遣间谍进入西藏活动,就曾运锡兰茶到西藏,企图取代普洱茶,但藏族人民不买他们的茶叶;公元一九〇四年英帝国主义派兵侵入拉萨,同时运入印度茶强迫藏族人民饮用,也遭到拒绝。英帝国主义者认为印度茶不合藏族人民口味,于是盗窃普洱茶种在大吉岭种植⑨,并在西里古里(Siliguri)秘密仿制佛海紧茶,无耻地伪造佛海茶商标,运至可仑坡混售,但外表相似,本质不同⑩,藏族人民还是没有受其欺骗。英帝国主义阴谋夺取茶叶贸易、割断藏族人民与祖国经济联系的企图,始终未能得逞。

所以普洱茶的作用,已不止是一种名茶和单纯的商品了。

注释:

①《政和证类·本草》卷13。

②《太平御览》卷867引。

③共六千余人,聚居于云南西双版纳傣族自治州景洪县的攸乐山,族系目前尚未最后确定。

④吴应枚:《滇南杂记》。

⑤《续云南通志稿》卷54。

⑥李时珍:《本草纲目》卷32。

⑦《康熙云南通志》卷3。

⑧刘健:《庭闻录》。

⑨陶思曾:《藏随輶记》。

⑩范和钧:《考察印度茶叶扎记》。

《中国民族》1962年第11期。

暂无评论内容